回顧藝術三月:Art Central 2025淺談

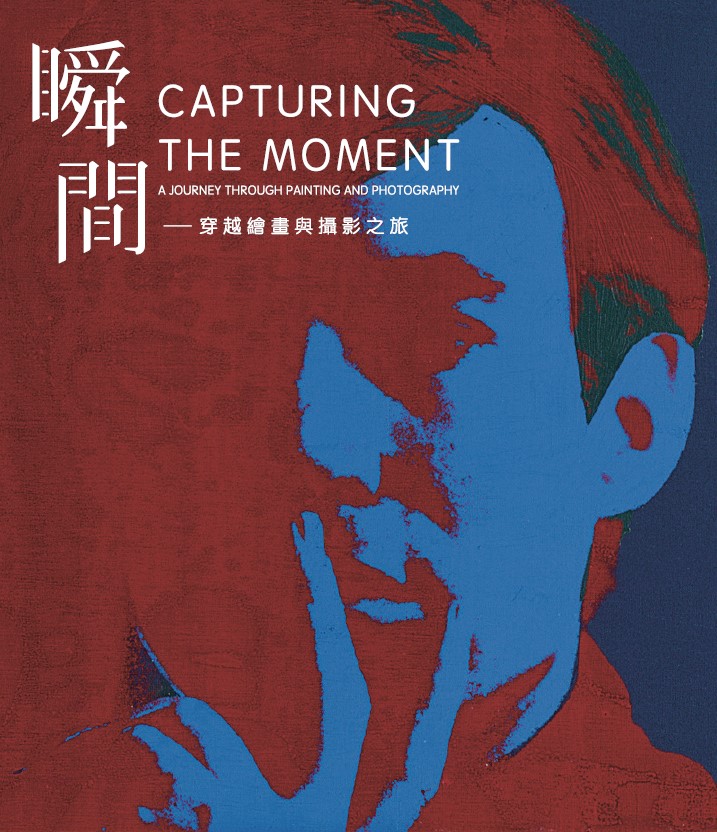

撰文 香港誠品書店展館焦點之一是專題企劃「Legend」:在劃分展區內陳列六位對亞太地區藝術發展產生重要影響的知名藝術家的作品,例如有「台灣達達主義之父」的梅丁衍,日本戰後重要攝影師細江英公、香港影像藝術先驅馮美華等,讓觀眾能夠一覽大師作品的風采。

Art Central 2025 於中環海濱舉行,展期爲3.26(三)-3.30(日),進場即可觀賞香港藝術家吳觀麟的作品《白雲觀照》(2024)。

Art Central 2025

Art Central 2025

筆者在進場前並未得知參展的藝術家名單,亦未翻閱相關場刊,試圖減少觀展前的前設,以下爲大家進行紙上回顧,並精選自己最有感的藝術品和讀者分享交流。

Kim Kang Yong,Reality+Image,2023

Kim Kang Yong,Reality+Image,2023

韓國藝術家Kim Kang Yong自1970年代起開始專注於日常場景的描繪,對象包括鵝卵石、鐵軌等,在70年代末,他開始試驗在畫布上使用其他媒材創作,例如「沙子」,到了90年代,他Bricks Challenge 開始令他知名度大增。金氏利用陰影造就磚塊的錯覺,挑戰我們對於現實的感知,但過程不是透過畫筆,而是沙,所以畫作本身有著粗礪的質感。Reality+Image呈現出他對於形式的探究,嘗試用秩序營造和諧。

YunHee Lee, The Castle of The Spider’s Web, 2024

YunHee Lee, The Castle of The Spider’s Web, 2024

混合東西方裝置藝術的特色,YunHee Lee的作品以陶瓷和金色裝飾傳遞生命循環的主題,仿雕塑的裝置被置入精緻的瓷碗,食器與雕像的界線被模糊,嵌入式的設計使觀者更專注於作品中心,少女、少男與綻放的花卉、植物、白馬並置,生機盎然,同步卻還有骷髏與白鴿、中式園林的嶙峋巨石、圓橋拼合,像是要表達死亡其實充滿靜謐和禪意。

Hélène Duclos, The Place of the unspoken,2022

Hélène Duclos, The Moon is reflected in the mirrors, 2025

這位來自法國的藝術家是我在Art Central中最印象深刻的,她的用色大膽,,創作中常見裸身的人體、想像的動物、未知的植物,而且經常出現多維度空間、鏡像的使用,意在探討抽象的、靈性的多重世界,以及無常的概念(事物的出現、轉變和消失),這可能和她對神話、傳說、土著文化的興趣有關。展場的單張上她提到自己創作的方法是“letting go” ,將一些可能頃刻間覺得無關的意念整合,所以在她的作品中,會經常看見巨大的植物矗立,人在中似是疑非地依附或行走,擺舞各種仿如宗教儀式的動作,或站或蹲,或坐或臥,展現神祕而流動的生命力。

Kanami Ohbuchi, The ghost practice #54, 2024

Kanami Ohbuchi, The ghost practice #53, 2024

Kanami Ohbuchi, The ghost practice #47, 2024

日本藝術家Kanami Ohbuchi 可勘玩味的創作。畫框一般被視為名畫的點綴,可以說是長期被忽視的存在,但The ghost practice 系列將主次對換,ghost,以往如幽靈般不被看見的畫框,被錘於仿名畫的正中,與少女的身體合而為一,被鏤空的空間更具遐想,逼使你正視原來大有分別的紋理。

Kwon Neung, Ethereal Christmas Without Snow, 2025

韓國藝術家Kwon Neung,透過將藝術史/影史上大家耳熟能詳的經典人物抽離原有語境,並置於同一空間,鼓勵觀者在日常景觀中發掘趣味,在Ethereal Christmas Without Snow中,維納斯化身冰雪女王;大衛像穿上Star Wars風暴兵的制服;Banksy塗鴉角色牽著Keith Haring 的狗;張曉剛的「血緣」系列被演繹成一家三口逛Disney,唐朝美人都戴上樂園頭飾,認真看看,電影這個殺手不太冷的Leon,《英雄本色》的Mark哥(由揸槍改為揸雪糕)、卡通史瑞克、蠟筆小新、多啦A夢、人魚公主、沖天救兵、天線得得B、電玩角色Mario Brothers 裡面的碧姬公主、零食品牌IP牛奶妹等等,古今中外、不同的視覺符碼都被共冶一爐,頗具後現代色彩。

Dean-E MEI, Just Married, 2008

Just Married屬於知名藝術家梅丁衍於2008年名為「台灣西打」的企劃,他從網上收集了大量台灣日據時期及戰後國民政府遷台時的民眾生活照,將其數碼化並加以後續創作,翻查相關資料,他著意在未能清楚辨明照片歷史脈絡的情況下,對照片進行再解讀/「誤讀」,以產生新的意義。以Just Married為例,照片透過膠片微縮營造油畫感,效果在新娘捧花上加劇,似乎希望締造花卉萎縮的質感,梅丁衍還在照片兩人的正中外置水龍頭,以塑膠魚絲仿花灑流水效果,花灑代表浴室、家庭生活的象徵,流水似乎想取婚姻「細水長流」之意,但「萎縮」的捧花又隱約透出不安之感,爲這幀「新婚」增加了不確定性。

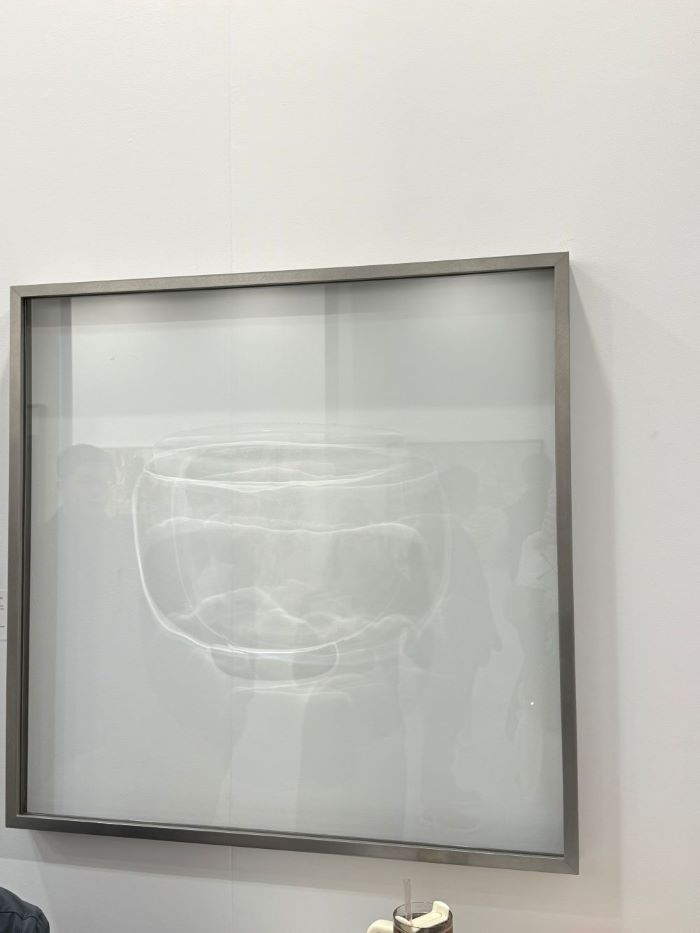

Sang Min Lee, Bowl of white

Sang Min Lee, Qingciyang Carved Flower-shaped Bowl

Sang Min Lee的作品利用10毫米的玻璃研磨出初步形狀,再使用鑽石砂紙打磨深度,他的創作本身無色、無實狀,透過光的折射才有了似有或無的線條,以他的話來說是“It’s about moving from the material to the immaterial”以「物有」塑造「物無」的效果,充滿禪意。

其實還有不少藝術家都令筆者留下深刻印象,如將機動戰士的組件重組成園景和瑪麗蓮夢露肖像的林俊彬、融會日本和中國繪畫風格、創作以大量花卉+Snap Shot無重力動感瞬間為特點的奧村彰一等,前者挑戰現有物語意見資本社會符碼,後者從日本動畫、美人畫、中國的工筆畫、樣板戲文宣吸收養分,煥發出朝氣、時尚的畫風,都別具個人的特色。

林俊彬,超越真實的假山水聖像盆栽,2022

林俊彬,符號作為布偶的控制,2022

奧村彰一,Skier賜福/Skier Grants Fortune,2025

礙於時間關係,是次觀展未能多番駐足,對於攝影、大型裝置、影像藝術及表演藝術等都未能一一細看和詳談,實在可惜。惟驚鴻一瞥之間,覺得展場中央「異體|雕塑及裝置項目」的展品可以更具對話性,因為目前策展以畫廊劃分,藝術家之間眾聲喧嘩,如果展場正中心的藝術裝置能有主題連結,可以給參加者在散點漫遊的同時,擁有塊狀的觀展印象。另外,「Legend」的企劃因為是由Suppoment Gallery、Rebecca Hossack Art Gallery、See+ Gallery、Karin Weber Gallery、Astar Gallery、Whitestone Gallery各自闢出空間特陳,相關藝廊分散展場不同位置,使企劃的效果未能突出,如果參加者沒有閱讀場刊,可能未必會發現主辦方有意特選6位傳奇藝術家推廣。筆者嘗試發想,如果在展場起始時設置特別展區重點陳列和介紹,或者打破藝廊的界限,從6位藝術家的創作主題/範疇(繪畫、攝影、影像藝術、裝置藝術)出發,以6位藝術家爲綱,同場陳列屬性相近的新進藝術家,可能更能呈現他們對於新生代創作者的啟發。