收集博物學家的博物學家:史隆先生和大英博物館的誕生《蒐藏全世界》#誠品選書

撰文 詹姆士.德爾柏戈(哈佛大學科學史系兼任教授)當今的大英博物館(The British Museum)收藏了人類過去的寶藏,但是在它誕生的時刻,卻是探索新世界的前沿基地。它的奠基者漢斯.史隆(Hans Sloane)為博物館的庫房藏量和定位,立下了第一個里程碑。他過世後,後人根據他的遺囑,成立世界上第一個「公共博物館」。

為什麼史隆願意不計一切代價,致力收得全世界各處的物件?自然史的採集,不只是為了個人求知的熱忱,更是承自「藏珍閤」的傳統,透過物件的排列和分類,博物學家不僅揭示了可資利用的經濟資源,還意圖展現神的秩序,文明與野蠻的分野,迷信到理性的進程。但是,要網羅什麼樣的物件,才能展現世界運行的奧秘?什麼樣的事物才算「珍奇」?這些奇特的物品如何被歸類?又如何視覺化這些物件,讓知識交流更精確?

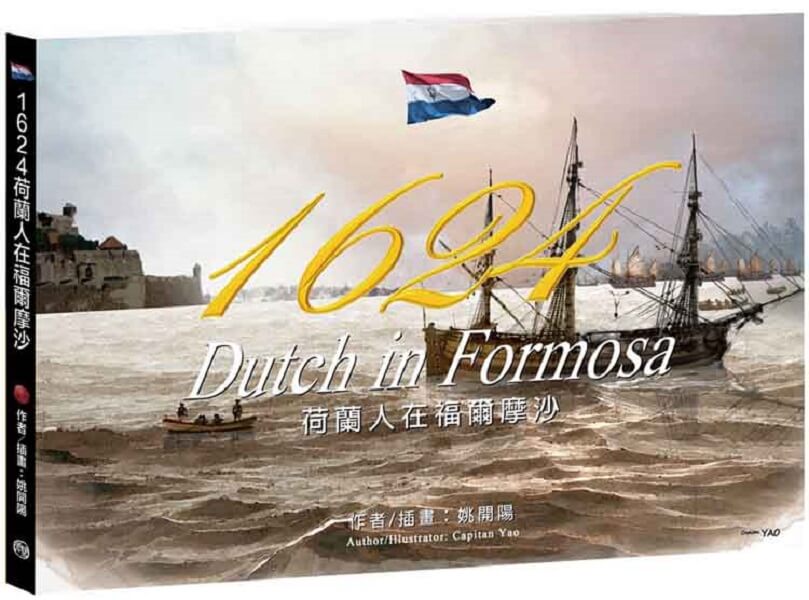

詹姆士.德爾柏戈(James Delbourgo)所撰的《蒐藏全世界》告訴我們,史隆並不是唯一的智者:若沒有非洲奴隸提供的採集技能和植物知識,史隆便無法從距離歐洲千里之遙的牙買加,深度探取美洲的物件,奠定跨洋尺度的多樣性;若沒有英國東印度公司僱員的協助,或者從「福爾摩沙」來到倫敦的騙子的誆言,或者全球各地各有所圖的採集者所上繳的標本,史隆便無法突破地理空間限制,將物件集中到帝國中心。他親自做採集(collecting),但更多時候,他是收集博物學家的博物學家(the collector of collectors)。

{本內容由左岸文化提供,僅反映作者意見,不代表誠品立場;未經授權,請勿轉載}

❐ 從種植園到標本館

一翻開史隆的兩大部對開本的《牙買加自然史》,讀者很自然地會震懾於充斥扉頁中的數百幅實體大小的版畫,其數量和細微程度都極為驚人,像是可可豆(也就是巧克力原料)的版畫。

就史隆看來,這些插圖不僅輔助他為植物所寫的文字敘述,圖畫更能承載最根本的關乎物種構造的科學知識,能傳達的訊息可說遠勝於文字。這些圖片也成為他最偉大的科學成就之一,不僅為視覺知識建立一個模型,也將他在加勒比海研究的成果傳達給後代的植物學家。要了解史隆如何製作這些圖片,必須要檢視一連串橫跨大西洋兩岸的過程:在牙買加時收集、保存、描述,以及繪製樣品,結合在倫敦進行的後續研究與繪圖。在當時,執行這些過程是件了不起的工程。將標本轉化為生理結構上精確的圖片本身就很艱難,更遑論要在加勒比海進行這項工作。史隆也承認「在那遙遠地方的氣候,極其炎熱又多雨,經常對工作造成阻礙」。牙買加無人居住的地區有著「許多奇特的事物,但卻不宜人、馬居住,也經常滿布蛇類與其他有毒生物」——更別提視白種人為仇雔、隨時準備偷襲的奴隸。

史隆的植物收集得利於前人啟動的環境移植,這是在他踏上牙買加土地許久前就開始的。比方說,可可豆應該不是島上的原生植物,而是來自美洲大陸,馬雅人和墨西哥人(指的是成立於墨西哥河谷的阿茲提克帝國的偉大子民)食用已有數百年。墨西哥人將可可豆與多種香料、玉米以及辣椒混和,製成一種他們稱為chocolatl的飲品,溫熱或常溫飲用皆可——在納瓦特爾語的意思便是苦汁。西班牙人在十六世紀時發現這種飲品,叫它做巧克力。不過,天主教觀察家對其在當地典禮中的儀式性用途不以為然,認為這些儀式與魔鬼崇拜並無二致。同時,基於希波克拉底學說,認為當地氣候會影響生理結構,擔憂喝下此飲品會使體液退化,導致他們的身體更接近美洲原住民的體質。儘管如此,除了西班牙所屬美洲的克里奧人,連伊比利半島上的消費者也漸漸成為巧克力飲品的愛好者,他們以不同的形式飲用,加入了糖使可可變甜。他們將可可豆帶到牙買加,使之成為島上早期利潤最高的作物之一,由奴隸來收割。據法國博物學家克盧什所言,「只有最靈巧的黑人」才有足夠的技巧從事這項工作;他們「用分叉的棍棒,一株接一株、一排接一排地將成熟的果實從樹上打落,小心翼翼地避開尚未成熟的可可豆以及(尚未結實的)花朵」。到了史隆居留於牙買加時,可可豆的收成仍未擺脫一六七○年代開始的病害摧殘。然而,當時在法國、荷蘭以及英國已經流傳多種巧克力飲品,也促使了巧克力館這個新興文化的發展,是比咖啡館更難打進的社交圈。史隆為了表示他本人也涉獵這種奢侈品消費文化,稍後也收入了數個滾金邊的陶製巧克力飲用杯,杯上繪有精細的圖案,其中一只杯子顯然還有摩西從大石中取水的圖樣。

史隆收集植物的主要目的是為了發表它們的圖片。博物學家認為,視覺化對生產更好的科學知識而言至為重要。約翰.威爾金斯在一六六八年出版的《試論真實性格與哲學語言》(Essay towards a Real Character and a Philosophical Language)中指出,語言本身需要改革,使它享有立即性,更接近圖片。他認為語意不清的文字是問題所在,而圖片則是解決問題之鑰:總之,語言應該越接近圖片越好。漸漸地,少數有財力的博物學家開始用精煉的銅版為材料來印製手繪的版畫,此技術取代了十六世紀所發明的、較粗略的木刻版畫。然而,沒有一個顯著的技術能「精準地」呈現科學研究成果:儘管視覺化的技術不斷進步,博物學家們對於呈現自然界最好的方法依舊無法達成共識。在一七三○年代後,插畫界受林奈式的植物學影響而產生了一個趨勢,亦即結合同一種植物的數個不同標本中所呈現的生理特徵來繪圖,創造出該物種理想化的合成體形象,他們認為這些圖像比任何單一的標本更能真實地呈現某植物確切的形體。反之,史隆的最高指導原則卻是培根的學說,旨在收集各種能呈現真實現象的個體,超出標準型或是不理想的品種也不例外,以此作為自然界的最佳指南。史隆也很信任芮,採用這位好友的分類法,檢視每種植物的所有特徵、而不聚焦在某個單獨特色。秉持著上述信念,史隆製造出數量龐大且內容詳盡的標本圖片。

史隆對可可豆的處理便是個鮮明的範例,顯示他如何將特定植物轉化成科學性的物種圖片。他將從牙買加收集到的可可豆標本黏貼在第五冊牙買加標本集的第五十九頁(參見下圖),可可樹棕色的葉子被壓平並用膠水黏貼(後來用膠帶補強)在頁面的右方,三個世紀以來只受到輕微的毀損和腐壞。幾朵可可樹的小花黏貼在葉子上方,也因年歲而呈現棕色,而下方則是一顆可可豆的核果,連帶原本包覆著它的豆莢外殼。在牙買加時,史隆會將剛取得的標本以伍德沃德描述的方式乾燥並重新包裝它們,等過了一段漫長的時間、回到倫敦之後,再將標本收納進裝訂成冊的對開本標本集。在此,幾位助手「黏貼並縫製」他的標本集。亨利.杭特可能是他的助手之一,他曾在英國皇家學會協助羅伯特.虎克進行實驗、繪圖印刷,並管理典藏庫。一旦植物安置妥當,史隆便著手寫標籤,貼在當頁的底部來標明每件樣本的名稱;史隆以之前芮在《植物誌》中的說明作為指南來辨識已知的物種,命名時盡量依照此書進行。

然而,史隆從加勒比海帶回的不僅是標本。在可可豆樣本的對頁貼著一張來自牙買加的紙張,繪有活體可可樹垂下結實累累的豆莢的圖案(史隆在標籤上寫著:「一桿或一枝可可樹及其果實」)。這圖片卻不是史隆畫的。大多博物學家致力於擠入仕紳階級,希望被認可為上流社會的作者或是博學之士,他們的美術造詣不高,而且繪圖這項能力經常與社會地位低的匠人手藝相提並論。這幅活體可可樹的圖片其實是偕同史隆遊歷聖安斯的一位夥伴的作品:他是一位名叫蓋瑞特.摩爾的牧師,據史隆所述,他是「我在此地所結識最優秀的畫家之一」,因此「我帶著他一同到各處參訪」。在產地繪製植物的圖片也是一種收藏的方式,當「欲採集的果實無法乾燥或保存時」(例如鳳梨),摩爾就為史隆素描。摩爾同時運用赤陶土蠟筆和鉛筆完成了好幾幅圖片,包括許多棵樹是「在現場依照活體大小畫的」。無疑地,摩爾從史隆處得到很好的報酬,但史隆也對他做了其他的承諾。稍後摩爾提醒史隆:「您曾積極地表示一定會與我的倫敦主教大人談談」,暗示史隆曾承諾助一臂之力,提升他在教會中的地位。摩爾也曾經向史隆索求「您囑咐我完成的作品」所需的畫布、油彩以及鉛筆,史隆也毫不猶豫地供應。

摩爾的素描只是視覺化的最初階段:這是為數年之後才完成的第二輪插畫工程打底,要到史隆在整整十年後回到倫敦才得以進行。在牙買加的事業畫下句點後,史隆便忙著行醫、專注於他在英國皇家學會的工作以及他的收藏活動,直到一六九九到一七○一年期間,才委託艾弗拉德斯.齊齊厄斯協助完成其著作《牙買加自然史》的視覺目錄,他是當時許多身處英格蘭的荷蘭藝術家之一。齊齊厄斯的任務有二:一是繪製來自牙買加但摩爾沒有當場速寫的、已乾燥的標本(還包括像是史隆收集的吉他等物件);二是以摩爾最初對活體植物的速寫為基礎,在觀察乾燥標本後,加上細節,繪製出能捕捉一整株開花植物各部分的合成圖。因此,史隆標本館中活體可可樹的插圖都有艾弗拉德斯.齊齊厄斯「E. K.」的署名——但事實上,此圖是先由摩爾於牙買加完成素描,之後再由齊齊厄斯於倫敦著墨上色,過程中依史隆指示修改某些細節,或是單純地避免鉛筆素描褪色而進行。此外,他也根據史隆提供的標本,在圖上增添乾燥可可花、核果以及豆莢外殼等細節。這幅以活體素描與乾燥後的樣本兩者為主體的可可樹合成圖,成為史隆《牙買加自然史》第二冊當中一幅版畫的基礎資料(下圖)。隨後,由另一位荷蘭人麥可.凡.德.古奇特偕同英國畫家約翰.薩維奇共同製作。後者也為《自然科學會報》製圖。在標本集的某處,摩爾與齊齊厄斯兩人似乎在標有兩人名字的一棵牙買加茉莉花樹的地方相會。但這樣的相遇只是假象罷了,凸顯了史隆有能力將不同藝術家的作品並列,即便他們之間有一海之遙、或是相隔十年之久的歲月。

正因為如此,史隆的圖片有一種特殊藝術感的自然主義:他用人工的方式結合活體與乾燥樣本的元素,以一致的視角來描繪一株植物的所有特徵。他為曼密樹製作的版畫正是齊齊厄斯手繪的一幅合成圖,結合了史隆的乾燥標本以及摩爾在牙買加所繪製的實體圖畫(下圖)。然而,史隆顯然希望他的讀者相信他們看到的標本與活體無異,故將一條垂懸在摩爾和齊齊厄斯分別所繪的曼密樹的莖所造成的直線陰影,保留在最後定案的版畫中,讓讀者有一種某植物在特定時間點被捕捉下來的錯覺。同樣地,史隆的破布子樹版畫也結合了摩爾以蠟筆所繪的果實和樹葉(畫在史隆從牙買加攜回的一張紙上,編排進他的標本集中),以及齊齊厄斯依照史隆所提供該樹種的乾燥標本、稍後補畫上的細節。每當史隆談到他的插畫,他總是說「這是我在牙買加看到的」。雖然從表面上看來,在史隆的《牙買加自然史》扉頁中看到植物是再自然不過,但事實上這是殖民式科學所產生的凝視所造就出的細緻藝術品。嚴格說來,這些圖片既不是在牙買加也不是在倫敦完成的,而是成就於英格蘭與西印度群島之間的移動與合作。

如同眾多依賴他人作圖的紳士博物學家,史隆儘量對為他作畫的繪圖者嚴格控管。即便繪圖師的技巧對史隆從事的科學至關重要,博學的作者與視覺「技工」(史隆如此稱呼他們)兩者間的地位懸殊。版畫家確實會在出版品中為自己的作品署名,但除了史隆在導言中簡短的致謝詞外,摩爾和齊齊厄斯的名字在《牙買加自然史》中完全缺席(其餘的助理,例如為史隆建立起牙買加標本集的亨利.杭特,則未曾留下任何姓名的線索)。如此的合作方式也容易導致意見不合,因為作者們會極力確保耗資聘請的繪圖藝術師能呈現出與期望完全一致的作品。史隆的標本集中即露出他曾經更正齊齊厄斯草稿的痕跡。他在一張旋花梗的素描上寫著:「葉子畫得太厚了」;在他處也指出:「將花葉與梗分開,不要畫出梗」。摩爾與齊齊厄斯兩人描繪出的細節著實超凡入勝,且例證無數。例如,齊齊厄斯費工描繪的Lonchitis altissima標本,折了數個折頁、收於標本集中,另外還有他令人驚豔的Viscum cariophylloides maximum的圖片。史隆在加勒比海遊歷的科學價值,大多是因為他有能力投資此種藝術。生性吝嗇的芮便曾經如此提點史隆:「我理解要價可能會令你卻步」,所以「你應該選擇微型畫、以小比例作畫,並在一張版上放上數種物種」。但史隆偏偏沒這麼做,最後更洋洋灑灑耗費五百英鎊、製作了一共兩百七十四張的版畫。儘管標本終將毀損敗壞,出版描繪詳盡的版畫卻讓史隆得以經由圖片這個亙久的形式、流傳令人讚嘆的收藏。而讀者不論在何處,在細細鑑賞這些圖畫之時,就彷彿也曾親身前往牙買加遊歷一般。

▶︎▶︎▶︎閱讀更多史隆及大英博物館的故事:《蒐藏全世界》

✦

▌延伸閱讀

☞《植物獵人的茶盜之旅》

☞《蘭花絮語:臺灣第一本水彩古典蘭花畫》

☞《通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史》

☞《大英博物館裡的伊斯蘭史》