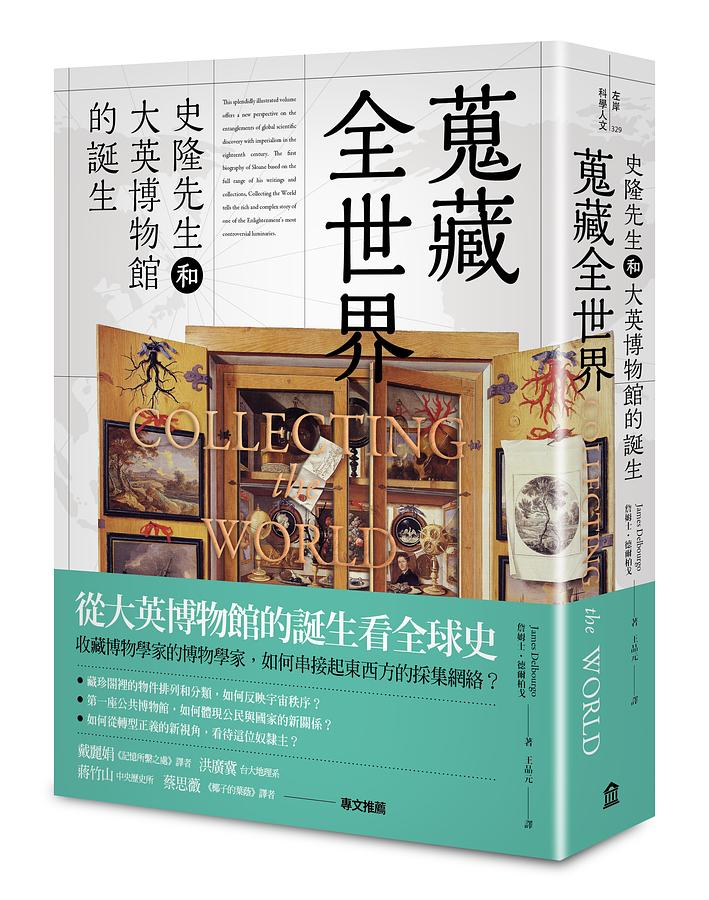

收集博物学家的博物学家:史隆先生和大英博物馆的诞生《蒐藏全世界》#诚品选书

撰文 詹姆士.德爾柏戈(哈佛大學科學史系兼任教授)当今的大英博物馆(TheBritish Museum)收藏了人类过去的宝藏,但是在它诞生的时刻,却是探索新世界的前沿基地。它的奠基者汉斯.史隆(Hans Sloane)为博物馆的库房藏量和定位,立下了第一个里程碑。他过世後,後人根据他的遗嘱,成立世界上第一个「公共博物馆」。

为什麽史隆愿意不计一切代价,致力收得全世界各处的物件?自然史的采集,不只是为了个人求知的热忱,更是承自「藏珍合」的传统,透过物件的排列和分类,博物学家不仅揭示了可资利用的经济资源,还意图展现神的秩序,文明与野蛮的分野,迷信到理性的进程。但是,要网罗什麽样的物件,才能展现世界运行的奥秘?什麽样的事物才算「珍奇」?这些奇特的物品如何被归类?又如何视觉化这些物件,让知识交流更精确?

詹姆士.德尔柏戈(James Delbourgo)所撰的《蒐藏全世界》告诉我们,史隆并不是唯一的智者:若没有非洲奴隶提供的采集技能和植物知识,史隆便无法从距离欧洲千里之遥的牙买加,深度探取美洲的物件,奠定跨洋尺度的多样性;若没有英国东印度公司雇员的协助,或者从「福尔摩沙」来到伦敦的骗子的诓言,或者全球各地各有所图的采集者所上缴的标本,史隆便无法突破地理空间限制,将物件集中到帝国中心。他亲自做采集(collecting),但更多时候,他是收集博物学家的博物学家(the collector of collectors)。

{本内容由左岸文化提供,仅反映作者意见,不代表诚品立场;未经授权,请勿转载}

从种植园到标本馆

一翻开史隆的两大部对开本的《牙买加自然史》,读者很自然地会震慑於充斥扉页中的数百幅实体大小的版画,其数量和细微程度都极为惊人,像是可可豆(也就是巧克力原料)的版画。

就史隆看来,这些插图不仅辅助他为植物所写的文字叙述,图画更能承载最根本的关乎物种构造的科学知识,能传达的讯息可说远胜於文字。这些图片也成为他最伟大的科学成就之一,不仅为视觉知识建立一个模型,也将他在加勒比海研究的成果传达给後代的植物学家。要了解史隆如何制作这些图片,必须要检视一连串横跨大西洋两岸的过程:在牙买加时收集、保存、描述,以及绘制样品,结合在伦敦进行的後续研究与绘图。在当时,执行这些过程是件了不起的工程。将标本转化为生理结构上精确的图片本身就很艰难,更遑论要在加勒比海进行这项工作。史隆也承认「在那遥远地方的气候,极其炎热又多雨,经常对工作造成阻碍」。牙买加无人居住的地区有着「许多奇特的事物,但却不宜人、马居住,也经常满布蛇类与其他有毒生物」——更别提视白种人为仇雔、随时准备偷袭的奴隶。

史隆的植物收集得利於前人启动的环境移植,这是在他踏上牙买加土地许久前就开始的。比方说,可可豆应该不是岛上的原生植物,而是来自美洲大陆,马雅人和墨西哥人(指的是成立於墨西哥河谷的阿兹提克帝国的伟大子民)食用已有数百年。墨西哥人将可可豆与多种香料、玉米以及辣椒混和,制成一种他们称为chocolatl的饮品,温热或常温饮用皆可——在纳瓦特尔语的意思便是苦汁。西班牙人在十六世纪时发现这种饮品,叫它做巧克力。不过,天主教观察家对其在当地典礼中的仪式性用途不以为然,认为这些仪式与魔鬼崇拜并无二致。同时,基於希波克拉底学说,认为当地气候会影响生理结构,担忧喝下此饮品会使体液退化,导致他们的身体更接近美洲原住民的体质。尽管如此,除了西班牙所属美洲的克里奥人,连伊比利半岛上的消费者也渐渐成为巧克力饮品的爱好者,他们以不同的形式饮用,加入了糖使可可变甜。他们将可可豆带到牙买加,使之成为岛上早期利润最高的作物之一,由奴隶来收割。据法国博物学家克卢什所言,「只有最灵巧的黑人」才有足够的技巧从事这项工作;他们「用分叉的棍棒,一株接一株、一排接一排地将成熟的果实从树上打落,小心翼翼地避开尚未成熟的可可豆以及(尚未结实的)花朵」。到了史隆居留於牙买加时,可可豆的收成仍未摆脱一六七○年代开始的病害摧残。然而,当时在法国、荷兰以及英国已经流传多种巧克力饮品,也促使了巧克力馆这个新兴文化的发展,是比咖啡馆更难打进的社交圈。史隆为了表示他本人也涉猎这种奢侈品消费文化,稍後也收入了数个滚金边的陶制巧克力饮用杯,杯上绘有精细的图案,其中一只杯子显然还有摩西从大石中取水的图样。

史隆收集植物的主要目的是为了发表它们的图片。博物学家认为,视觉化对生产更好的科学知识而言至为重要。约翰.威尔金斯在一六六八年出版的《试论真实性格与哲学语言》(Essay towards a Real Character and a Philosophical Language)中指出,语言本身需要改革,使它享有立即性,更接近图片。他认为语意不清的文字是问题所在,而图片则是解决问题之钥:总之,语言应该越接近图片越好。渐渐地,少数有财力的博物学家开始用精炼的铜版为材料来印制手绘的版画,此技术取代了十六世纪所发明的、较粗略的木刻版画。然而,没有一个显着的技术能「精准地」呈现科学研究成果:尽管视觉化的技术不断进步,博物学家们对於呈现自然界最好的方法依旧无法达成共识。在一七三○年代後,插画界受林奈式的植物学影响而产生了一个趋势,亦即结合同一种植物的数个不同标本中所呈现的生理特徵来绘图,创造出该物种理想化的合成体形象,他们认为这些图像比任何单一的标本更能真实地呈现某植物确切的形体。反之,史隆的最高指导原则却是培根的学说,旨在收集各种能呈现真实现象的个体,超出标准型或是不理想的品种也不例外,以此作为自然界的最佳指南。史隆也很信任芮,采用这位好友的分类法,检视每种植物的所有特徵、而不聚焦在某个单独特色。秉持着上述信念,史隆制造出数量庞大且内容详尽的标本图片。

史隆对可可豆的处理便是个鲜明的范例,显示他如何将特定植物转化成科学性的物种图片。他将从牙买加收集到的可可豆标本黏贴在第五册牙买加标本集的第五十九页(参见下图),可可树棕色的叶子被压平并用胶水黏贴(後来用胶带补强)在页面的右方,三个世纪以来只受到轻微的毁损和腐坏。几朵可可树的小花黏贴在叶子上方,也因年岁而呈现棕色,而下方则是一颗可可豆的核果,连带原本包覆着它的豆荚外壳。在牙买加时,史隆会将刚取得的标本以伍德沃德描述的方式乾燥并重新包装它们,等过了一段漫长的时间、回到伦敦之後,再将标本收纳进装订成册的对开本标本集。在此,几位助手「黏贴并缝制」他的标本集。亨利.杭特可能是他的助手之一,他曾在英国皇家学会协助罗伯特.虎克进行实验、绘图印刷,并管理典藏库。一旦植物安置妥当,史隆便着手写标签,贴在当页的底部来标明每件样本的名称;史隆以之前芮在《植物志》中的说明作为指南来辨识已知的物种,命名时尽量依照此书进行。

然而,史隆从加勒比海带回的不仅是标本。在可可豆样本的对页贴着一张来自牙买加的纸张,绘有活体可可树垂下结实累累的豆荚的图案(史隆在标签上写着:「一杆或一枝可可树及其果实」)。这图片却不是史隆画的。大多博物学家致力於挤入仕绅阶级,希望被认可为上流社会的作者或是博学之士,他们的美术造诣不高,而且绘图这项能力经常与社会地位低的匠人手艺相提并论。这幅活体可可树的图片其实是偕同史隆游历圣安斯的一位夥伴的作品:他是一位名叫盖瑞特.摩尔的牧师,据史隆所述,他是「我在此地所结识最优秀的画家之一」,因此「我带着他一同到各处参访」。在产地绘制植物的图片也是一种收藏的方式,当「欲采集的果实无法乾燥或保存时」(例如凤梨),摩尔就为史隆素描。摩尔同时运用赤陶土蜡笔和铅笔完成了好几幅图片,包括许多棵树是「在现场依照活体大小画的」。无疑地,摩尔从史隆处得到很好的报酬,但史隆也对他做了其他的承诺。稍後摩尔提醒史隆:「您曾积极地表示一定会与我的伦敦主教大人谈谈」,暗示史隆曾承诺助一臂之力,提升他在教会中的地位。摩尔也曾经向史隆索求「您嘱咐我完成的作品」所需的画布、油彩以及铅笔,史隆也毫不犹豫地供应。

摩尔的素描只是视觉化的最初阶段:这是为数年之後才完成的第二轮插画工程打底,要到史隆在整整十年後回到伦敦才得以进行。在牙买加的事业画下句点後,史隆便忙着行医、专注於他在英国皇家学会的工作以及他的收藏活动,直到一六九九到一七○一年期间,才委托艾弗拉德斯.齐齐厄斯协助完成其着作《牙买加自然史》的视觉目录,他是当时许多身处英格兰的荷兰艺术家之一。齐齐厄斯的任务有二:一是绘制来自牙买加但摩尔没有当场速写的、已乾燥的标本(还包括像是史隆收集的吉他等物件);二是以摩尔最初对活体植物的速写为基础,在观察乾燥标本後,加上细节,绘制出能捕捉一整株开花植物各部分的合成图。因此,史隆标本馆中活体可可树的插图都有艾弗拉德斯.齐齐厄斯「E. K.」的署名——但事实上,此图是先由摩尔於牙买加完成素描,之後再由齐齐厄斯於伦敦着墨上色,过程中依史隆指示修改某些细节,或是单纯地避免铅笔素描褪色而进行。此外,他也根据史隆提供的标本,在图上增添乾燥可可花、核果以及豆荚外壳等细节。这幅以活体素描与乾燥後的样本两者为主体的可可树合成图,成为史隆《牙买加自然史》第二册当中一幅版画的基础资料(下图)。随後,由另一位荷兰人麦可.凡.德.古奇特偕同英国画家约翰.萨维奇共同制作。後者也为《自然科学会报》制图。在标本集的某处,摩尔与齐齐厄斯两人似乎在标有两人名字的一棵牙买加茉莉花树的地方相会。但这样的相遇只是假象罢了,凸显了史隆有能力将不同艺术家的作品并列,即便他们之间有一海之遥、或是相隔十年之久的岁月。

正因为如此,史隆的图片有一种特殊艺术感的自然主义:他用人工的方式结合活体与乾燥样本的元素,以一致的视角来描绘一株植物的所有特徵。他为曼密树制作的版画正是齐齐厄斯手绘的一幅合成图,结合了史隆的乾燥标本以及摩尔在牙买加所绘制的实体图画(下图)。然而,史隆显然希望他的读者相信他们看到的标本与活体无异,故将一条垂悬在摩尔和齐齐厄斯分别所绘的曼密树的茎所造成的直线阴影,保留在最後定案的版画中,让读者有一种某植物在特定时间点被捕捉下来的错觉。同样地,史隆的破布子树版画也结合了摩尔以蜡笔所绘的果实和树叶(画在史隆从牙买加携回的一张纸上,编排进他的标本集中),以及齐齐厄斯依照史隆所提供该树种的乾燥标本、稍後补画上的细节。每当史隆谈到他的插画,他总是说「这是我在牙买加看到的」。虽然从表面上看来,在史隆的《牙买加自然史》扉页中看到植物是再自然不过,但事实上这是殖民式科学所产生的凝视所造就出的细致艺术品。严格说来,这些图片既不是在牙买加也不是在伦敦完成的,而是成就於英格兰与西印度群岛之间的移动与合作。

如同众多依赖他人作图的绅士博物学家,史隆尽量对为他作画的绘图者严格控管。即便绘图师的技巧对史隆从事的科学至关重要,博学的作者与视觉「技工」(史隆如此称呼他们)两者间的地位悬殊。版画家确实会在出版品中为自己的作品署名,但除了史隆在导言中简短的致谢词外,摩尔和齐齐厄斯的名字在《牙买加自然史》中完全缺席(其余的助理,例如为史隆建立起牙买加标本集的亨利.杭特,则未曾留下任何姓名的线索)。如此的合作方式也容易导致意见不合,因为作者们会极力确保耗资聘请的绘图艺术师能呈现出与期望完全一致的作品。史隆的标本集中即露出他曾经更正齐齐厄斯草稿的痕迹。他在一张旋花梗的素描上写着:「叶子画得太厚了」;在他处也指出:「将花叶与梗分开,不要画出梗」。摩尔与齐齐厄斯两人描绘出的细节着实超凡入胜,且例证无数。例如,齐齐厄斯费工描绘的Lonchitis altissima标本,折了数个折页、收於标本集中,另外还有他令人惊艳的Viscum cariophylloides maximum的图片。史隆在加勒比海游历的科学价值,大多是因为他有能力投资此种艺术。生性吝啬的芮便曾经如此提点史隆:「我理解要价可能会令你却步」,所以「你应该选择微型画、以小比例作画,并在一张版上放上数种物种」。但史隆偏偏没这麽做,最後更洋洋洒洒耗费五百英镑、制作了一共两百七十四张的版画。尽管标本终将毁损败坏,出版描绘详尽的版画却让史隆得以经由图片这个亘久的形式、流传令人赞叹的收藏。而读者不论在何处,在细细监赏这些图画之时,就彷佛也曾亲身前往牙买加游历一般。

阅读更多史隆及大英博物馆的故事:《蒐藏全世界》

▌延伸阅读

《植物猎人的茶盗之旅》

《兰花絮语:台湾第一本水彩古典兰花画》

《通往世界的植物:台湾高山植物的时空旅史》

《大英博物馆里的伊斯兰史》

_20250428142635.jpg)