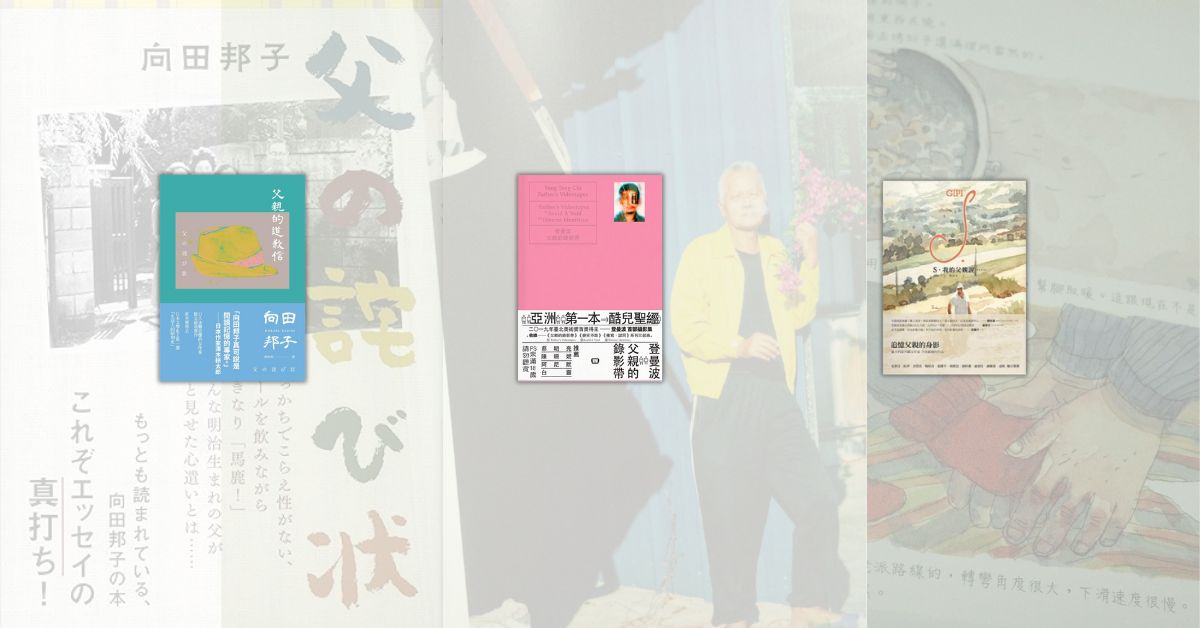

父親教我的事——從散文、攝影集到圖像小說

撰文 香港誠品書店那個缺點很多卻令人懷念的男人——向田邦子《父親的道歉信》

《父親的道歉信》是向田邦子第一本散文集,片段式紀錄了向田家在昭和時期的家庭生活。邦子的父親是保險從業員,邦子從小就接受父親數之不盡的應酬,絡繹不絕的賓客。作為長女的她被委派整鞋、清理污髒的任務,父親對如何收拾客人鞋子,或者孩子自己的脫鞋方式管教甚嚴,男女有別,唯獨自己脫鞋時卻粗魯異常,甚至試過發生醉酒穿錯鞋子,將其中一隻遺漏街外的情況。家中因為客人嘔吐,邦子弓身清潔地板,父親走過不發一言,事後只有家書一句「日前妳做事很勤奮」以示道歉。因為自己不懂得騎單車,所以也不允許家中的女兒騎車,全家上下一直處於父親動輒打罵的管制下。表面看來,邦子筆下的父親思想守舊、易怒、處事雙標……實在算不上討喜,但同一時間,他對於女兒的愛卻體現在「吃」與「身體健康」的關注上。

父親總是帶回宴會的剩菜,雖然邦子和弟弟總是半夜被叫醒進食,卻成為她甜蜜的兒時回憶,因為父親總是在當下展現出平常難見的溫柔,邊哼歌邊高興地看兩姐弟進食。「吃」可以視為邦子父親對家庭最大的愛。正值二戰前的日本,物資緊拙,不下一次讀到她提及街外兵士流連,邦子一家因為父親的職業關係甚至可以偶進鯛魚、乾燒明蝦、羊羹等精點,待到真正的戰時,因為B29戰機的空襲,附近街道一片火光通紅,父親指引全家共聚「最後午餐」,伴隨那道「油炸地瓜片」,邦子似乎看到父親自責未能讓幼子免於飢荒的眼淚。在吃以外,父親對邦子身體也充滿關顧,邦子盲腸手術後不宜過度勞動,父親夢見自己為她申免體育試不果,竟自薦「代女跑步」,;邦子患兒童肺結核,父親為她戒菸兩百八十天,是無法宣之於口的愛。如果將她的童年回置歷史脈絡,邦子父親正正是那些戰時下擔起家累,眾小男人的一個象徵,他們缺點多多,卻在「嚴父」形象下偶爾洩漏出點點的溫情。

「比起太過完美的回憶,多少存在些人性缺點的記憶會更令人懷念。」本來是邦子用來解釋母親偶爾冒失的性格為父親所愛的原因,但用來形容邦子對父親的感情,大概也是非常恰當。

那個放浪形骸卻影響我至深的男人——登曼波《父親的錄影帶》

《父親的錄影帶》是台灣當代藝術家登曼波的首部攝影作品集,靈感源於他偶然發現父親拍攝的過百部V8情色錄影帶,由此啟發他對父形象/同志身分/雙性戀/酷兒理念的種種反思。筆者尤愛攝影集開首收錄的一張照片:他的父親身穿鮮黃色外套,神態自若地吹菸,一側的鐵皮銳角刺出,父親卻手捏桃紅嬌花,亦剛亦柔。

登曼波的父親形象複雜,攝影集拍下他寫給兒子的信,浮泛著典型台灣老父的念叨,句句都是叮囑他要聽從祖母的話,要學習自立,千萬不要忘記寒假作業。但多翻幾頁,娟秀的字體卻同時出現在他為情色錄影鉅細無遺的分門別類中(「陽剛精彩摘錄」、「西洋陽剛及自慰百態」、「人妖系列:超級性駕駛」)。這些錄影當然沒有全然出現在攝影集中,但序談到對這些錄影集的感想,可以看見父親對他三個龐大的影響:一:對性的看法,NO SHAME,如果性感就足夠;二:那些性愛影像拍得相當arty,不只是情色,性可以作為藝術創作的一種;三:因爲自己同屬同志群體,父親與他那些邊緣朋友,為他提供了男同性戀的男性形象參照,可以說是父親加強了他對於同志族群慾望的探索,成為了他藝術養分的其中一環。

隨後,登曼波開始了他的探索之旅,他搜羅了90年代的同志雜誌,從男模展露私密處的陽剛照、徵友的廣告、關於男男知識的專欄(介紹「愛滋病」、「台北男妓」),到他自己的影像創作;三人行、索帶下的男體、變裝皇后、熱舞場,抽象的有蛋漿與石頭,疊交的椅子,最後,是他同時以男裝及女裝與阿嬤合照。

認識父親、理解父親,同時也是他認識自己、理解自己的途徑。

那個滿身傷痕卻教我輕鬆過活的男人——濟比《S,我的父親說》

《S,我的父親說》是曾奪安古蘭漫畫節最佳圖書獎的義大利漫畫家濟比創作的圖像小說,以時空交錯的手法,融會自己與父親的故事。書裡面一直反覆出現幾條主線:(1)父親的二戰回憶(未婚妻的家被炸毀、自己幫助德國士兵逃亡、遇見被炸彈碎片所傷的男人)、(2)「我」一次隨父親出海夜遊的經驗 、(3)成年的「我」與老父的相處。

在小說推進的過程中,可以看到因為世代的不同,「我」不盡然能夠理解父親經歷的創傷——在我的眼中,購買德意志國防軍靴是時髦的體現,「讓我覺得在世界上有不一樣的分量」,但對父親而言,卻會讓他想起當時如何躲在地板下目擊德國士兵窺伺自己未婚妻。在父母輩,空襲是難以忘懷的,它將母親的父母、懷孕的表妹一一奪走,在兔子棚躲難的她更患上了幽閉恐懼症,但戰後我與表弟卻興高采烈砌一架「跟一九四三年花了五分鐘轟炸比薩,害死五千人的那些轟炸機一模一樣」的B-17模型。

但在父親自述的故事裡,苦難卻可與幽默並存,正如他的口頭禪「我屁股以外的事都是屁事」,當藥房老闆頂著被炸彈碎片薰黑的頭部求救,父親滑稽地表示「我沒辦法。你才是藥劑師,我不是」(雖然「我」後來發現部分父親講述的故事不少是誇大其辭)。這種苦中作樂的「幽默感」被「我」好好繼承:父親火化後,我用裝有骨灰餘燼的桶子取暖(同時回憶起父親在滑雪場搓揉「我」的腳,幫腳取暖)。「我的父親說」同時也是「我說」,父親的故事卻不完全是我的故事,但當中「我」偶爾存在,父親的自述、人格的魅力,也同時存在「我」的生命當中,成為「我的一部分」。

從散文到攝影集,再到圖像小說,藝術家的父親不盡完美,卻以自己獨有的方式,改變他們看世界的方式。