攤開地圖,你會發現沖繩到台北,比沖繩到東京近得多;沖繩與台灣相似的不只是氣候,實地走訪沖繩,你會發現沖繩的歷史文化與台灣緊密相連。

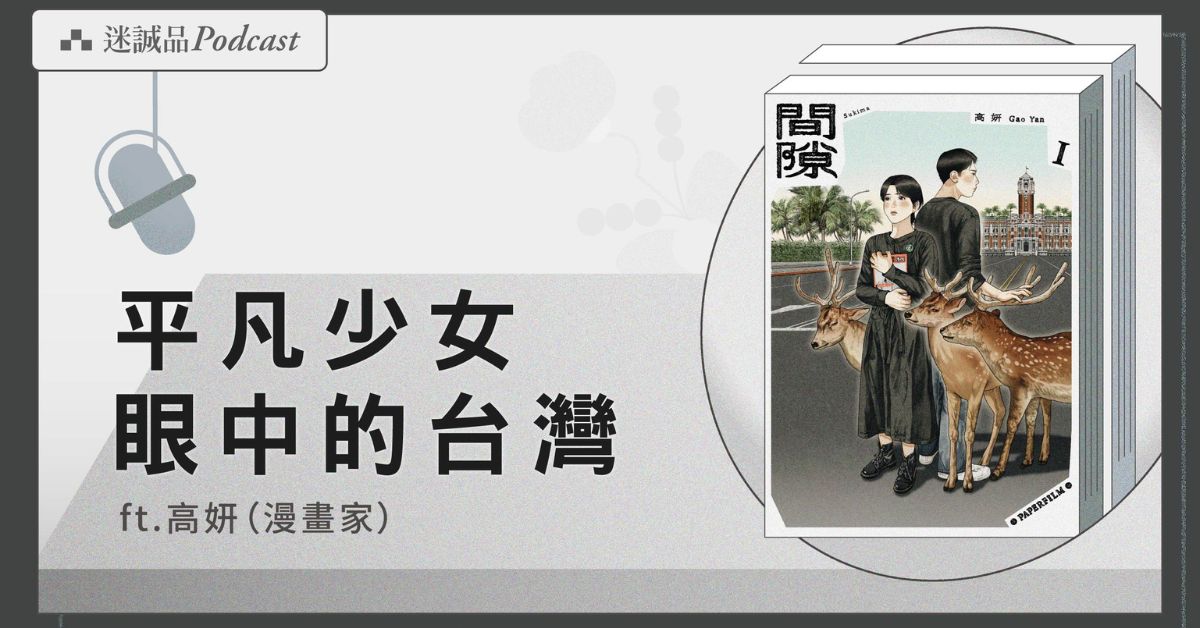

《間隙》是漫畫家高妍在日本連載的作品,高妍在《綠之歌》後,再次取材自身生命經驗,將故事舞台帶到沖繩,透過平凡少女的視角,探討青春、社會、歷史的諸多矛盾與美好,也紀錄這個時代的共同記憶。

本集邀請高妍與我們對談,透過收聽迷誠品 Podcast 或是閱讀此篇文章,我們將聊到她創作《間隙》的起心動念、在日本連載漫畫的心情是如何,以及在她心中探討沖繩和台灣相似的重要性是什麼?

{未經授權,請勿轉載;內容皆為撰文者觀點,非代表誠品立場}

《間隙》從台灣少女目光看世界

「我當然不是要畫一個所謂的歷史教科書,或是一個台灣世紀錄。我想要透過一個平凡人的眼睛去紀錄他的青春記憶。」繼《綠之歌》後,高妍歷經兩年多的連載,終於完成長達一千多頁的漫畫作品——《間隙》,再次以細膩的筆觸,描繪出青春的不安、混亂與騷動。

《間隙》故事描繪楊洋歷經一手帶大自己的奶奶久病離世,並發現自己喜歡的對象早已有伴侶。內心感到痛苦不已的他,獲得能夠前往沖繩留學的機會,便隨即逃離台灣,前往無論是語言、環境皆陌生的沖繩,並從中思索「我」的修復創傷歷程。

《間隙》的主角楊洋,與《綠之歌》的小綠同樣都是對於自身充滿不確定性,處於摸索階段的少女,藉由不同的碰撞、衝擊,並與形形色色的人相遇;逐漸構築自我,並成長的故事。兩位少女的內心都是如此的纖細且脆弱,容易顧慮太多,擔心傷害別人,卻也時常被他人的言語刺傷。不過,相較於小綠有些憂愁的氣息,楊洋剛開始的性格彷彿像是渾身帶刺的刺蝟,對世界滿是敵意和不解。

同時,高妍在作品中展現極大的野心,作品聚焦於2018年至2019年的台灣與沖繩,當中除了文學、音樂、電影外,也包含對於社會、歷史、政治的看法。高妍提到,他無意將作品作為一本歷史教科書,而是期望透過一位處於人生懵懂階段的少女,去紀錄他眼中所看見的事情:「我希望大家可以在閱讀這個故事過程去反思自己的過去,看看我們能夠在未來做些什麼。」

高妍創作《間隙》的起心動念

「我發現一件事就是我沒有辦法好好透過日文去表現想表現的東西,最後造成失語的狀態。」《間隙》內容有部分程度與高妍的真實經歷相似,他同樣於2018年至2019年前往沖繩縣立藝術大學留學一年的時間,這份經歷也成為創作《間隙》的契機。

前往沖繩留學是高妍第一次離開台灣、經歷外宿,留學過程中,除了發現台灣與沖繩的政治歷史定位、國際局勢與台灣十分相近外,令他感到衝擊的便是語言與文化。高妍自認自己是非常需要依靠語言去傳遞心情的人,但是初到沖繩留學,日語程度沒有達到能夠和別人說明內心想法,這點讓他感到很沮喪。

2018年台灣正逢同性婚姻合法化的公投,高妍知道周圍不乏有關注相關議題的人:「那時候我也很想要用我的方式去解釋台灣的狀態,但我發現沒有辦法,因為這太複雜了。」同時也是在這時候,高妍萌生以縝密的方式闡述自身想法,以及前往沖繩的留學的經歷、還有過程中相遇人們故事的靈感,日常透過近似於日記的形式紀錄生活,逐漸型塑《間隙》的雛形:「當我完成《綠之歌》,外加當時台灣與日本的國際局勢,我覺得已經達到足以成熟到可以溝通的狀態,那個時間點是適合畫我留學時的故事,於是就誕生了《間隙》這部作品。」

《間隙》書名代表的意涵

在高妍自費出版時期,曾出過一本刊物,同樣名為《間隙》,但他仍然堅信往後將有一本書籍會以「間隙」作為書名出版發行,由此可知間隙這個詞彙對他來說意義非凡。間隙(すきま)的意思是指兩個物體之間的距離,在中文使用頻率不高;不過日文的語境中,間隙卻是常見的日常詞彙,並非指稱兩個物體之間的距離,同時可以套用在時間、與人的距離感等等:「間隙這個詞彙帶給我的感觸很深,所以開始正式連載漫畫之後,我就在想,我人生之中一定會有一本書也叫間隙,因為我很喜歡這個標題。」

同時,高妍對於「間隙」的著迷體現於音樂上,他聊到曾經有陣子熱衷於聆聽各種類型音樂,當時特別喜歡後搖滾音樂。後搖滾的特色在於主要以純演奏為主,人聲通常不會是主軸,因此以音樂性來說是一種帶有魔幻、兼具廣闊的自我詮釋空間。

「我發現後搖滾很常會在節奏跟節奏之間有個短暫的空拍,那個空拍是有點像是節奏暫停的瞬間,而我會把那個瞬間叫做間隙,那個間隙很美,是一種非典型表現高潮的方式。」後搖滾音樂有種曲風是「數字搖滾」,透過縝密的計算讓音樂呈現獨一無二的聽感,同時小小的空白更能凸顯層層堆疊的強烈情感與張力。

除了音樂上的間隙,高妍認為到沖繩留學的那段期間,對他來說是Gap Year,同時語言的隔閡與間隙產生連結,他發現有時候說出口的語言無論是否為母語,仍難有許多人難以傳遞內心真實的想法:「就像是你今天有很愛的人,可是你無法好好跟他溝通,告訴他你心中小表達的東西時,你們之間會產生某種間隙,而這個間隙會不會讓你們越隔越遠?」

▌更多高妍漫畫推薦文章

《間隙》台灣與沖繩之間的緊密關係

《間隙》中,楊洋留學的地點是沖繩,對於很多台灣人來說是觀光旅遊的度假聖地,依據統計,台灣是沖繩的國外觀光客主要來源。但是大多人對於沖繩的印象仍是停留在夏日的旅遊聖地,對於當地的歷史脈絡有些記憶模糊。

高妍漫畫的前兩冊主要以描繪台灣的社會、歷史記憶為主,後兩冊則是側重於沖繩,原因來自於沖繩與台灣實際上有著相似的記憶與關係:「如果今天台海發生戰爭,沖繩一定會被捲入的原因是因為離台灣最近的美軍基地在沖繩,所以假如台灣發生戰爭,即使美日兩方不介入,這場戰爭也可能透過沖繩成為一個難民疏散或是援救物資的路徑。」高妍提出為何沖繩會如此畏懼台海戰爭的原因,是基於第二次世界大戰期間,沖繩曾經是非常激烈的陸地戰場。這點透過日本漫畫家今日町子的作品——《cocoon繭:沖繩姬百合隊的血色青春》便能窺知一二戰爭所造成的慘烈景象。

由於台灣的歷史中極少接觸沖繩過去的傷痛,因此並不了解沖繩所經歷的痛,同樣的,沖繩也不曾了解台灣的傷痕,因此也無法理解彼此所留下的傷,這也是為何高妍以兩者在歷史脈絡上相似的土地作為描繪的對象:「我們今天要更了解台灣的歷史,就不能只看台灣,我們要看世界,要知道這個時候、這個國家身邊發生了什麼事情,才能知道為何會導致這樣的結果發生。」

高妍也列舉出台灣與沖繩另一點相似之處,沖繩在日治時期時,同樣進行了文化與語言上的改變,直到現在,琉球語被稱為方言,然而那原本應是屬於琉球王國本身的文化以及語言。這點也被高妍繪製在漫畫中,當由里香與楊洋在海邊述說著屬於自己國家的母語,是一種國族的認同,抑是一種對於自身文化的驕傲。

《間隙》從文學作品獲得的力量

高妍創作極為明顯的特色之一,便是在漫畫的各處埋藏有趣的細節;可能是主角手捧的書籍,或是書櫃上的一角擺放的岩井俊二,讓讀者閱讀的過程中彷彿在玩尋寶遊戲,從真實存在的景色、文學、音樂、電影深刻了解漫畫角色當下的心境。從《綠之歌》融入村上春樹的小說、台北的街景,包含咖啡廳「海邊的卡夫卡」等等,甚至連主角小綠與簡南峻的名字分別出自村上春樹著名小說《挪威的森林》(ノルウェイの森)和楊德昌指導的電影《一一》。

新作《間隙》維持相同的風格,從侯孝賢導演的《悲情城市》、岡崎京子的漫畫《我很好》(リバーズ·エッジ),再到 cero 的歌曲——〈大停電的夜裡〉(大停電の夜に),無不感受到高妍身受這些創作的薰陶的深厚影響。

新書座談會上,作為與談人的作家馬世芳笑說高妍所閱讀的書籍、聆聽的音樂介於的年代與自己如此相近令他感到驚訝,曾與高妍對談過的日本藝術家奈良美智也曾有相似的感覺。高妍認為他能夠吸收如此豐富的作品,源自於高強的行動力。

高妍提到,許多作家、導演會時不時在作品中穿插一些他們所閱讀、聆聽的作品,例如村上春樹的小說便涵蓋豐富的音樂,還有經典文學作品。每當看到自己不認識的作品,他會一個個找出來觀看,這也慢慢累積作品中豐富的創作含量,同時也成為塑造他的一部分。高妍也笑到,甚至目前選擇的日本住處,也身受岩井俊二的電影《四月物語》影響為契機。因此,若能夠在漫畫一角發現過往不曾了解過的創作,不妨展開行動力查詢這些作品,將會帶來意想不到的體悟。

《間隙》為台日產生的影響力

《間隙》在台日兩地發行,由於讀者是相異國族,所感受、體會到的心得也有所不同。高妍於新書座談會上提到,他創作《間隙》,欲透過作品想述說的概念絕非透過過去的歷史展現台灣有多麼憂傷慘烈,因為台灣的主體性絕非建立在怨恨與悲情之上,而是藉由作品,反映出每個人的本質上都是獨立的個體,擁有自主思辨的權利,期望能夠從作品達成「溝通」這件事。

令高妍感到鼓舞的事情是,當時《間隙》第一、二集二月份於日本出版,他在社群平台上發現有日本人發布貼文述說由於閱讀了漫畫,所以知道了二二八紀念日;也有許多讀者在6月23日時提出當日為沖繩慰靈日,在貼文推薦大家閱讀《間隙》,這份小小的提醒,讓身邊有更多人知曉這些日子重要的原因,進而前去了解這些議題,是一件重要的事:「這讓我覺得,我有畫這個作品是非常值得的事情,所以我很希望這部作品可以接觸到各式各樣不同的讀者,讓他們知道這世界上正在發生的事。」

很多人會覺得自己的力量十分渺小,什麼都無法改變;但實際上一則社群貼文、維護自己所擁有的權利、時時刻刻關注世界所發生的事情,這些小小的舉動積沙成塔,集結起來便能產生強大的力量。如同高妍於《間隙》中所述說:「但在每個人的青春裡,都有非捍衛不可的東西。」

▌捍衛青春裡的共同記憶

楊洋歷經從小拉拔自己長大的奶奶久病離世,而心儀的對象則是早已經擁有伴侶。遭受打擊的楊洋獲得機會,前往沖繩進行為期一年的留學。

在留學的旅程中,透過不斷探索,梳理創傷的同時,重新構築自我。

✦

▌更多【臉譜出版】系列好書