提到拖延症,不光是正處於青春期的孩子,甚至是出社會的大人,都可能無法擺脫拖延症所帶來的影響,正在努力與之對抗。不過在家長眼中,面對孩子拖拖拉拉、慢吞吞的行為,還是會忍不住發火。

不過常常聽到有人分享,唯有拖延到最後一刻,腎上腺素爆發,在「死線」完成任務的成果通常是最完美的,提前開始做事反而會沒有靈感,最後依然慣性拖到最後一刻。

這讓人不禁好奇,究竟是什麼原因造成拖延?明知道拖延會帶來強烈的罪惡感,且沒有如期完成代辦事項時,會產生嚴重的自我厭惡,並開始陷入後悔的循環,然而下次仍重蹈覆轍,並將這份焦躁與不安發洩給周圍的人,面對這樣的情況該如何調解,家長又如何在不受孩子情緒影響的情況下順利溝通,有效幫助孩子改善拖延症?

{本文經授權轉載自天下雜誌,首圖來源由天下雜誌提供}

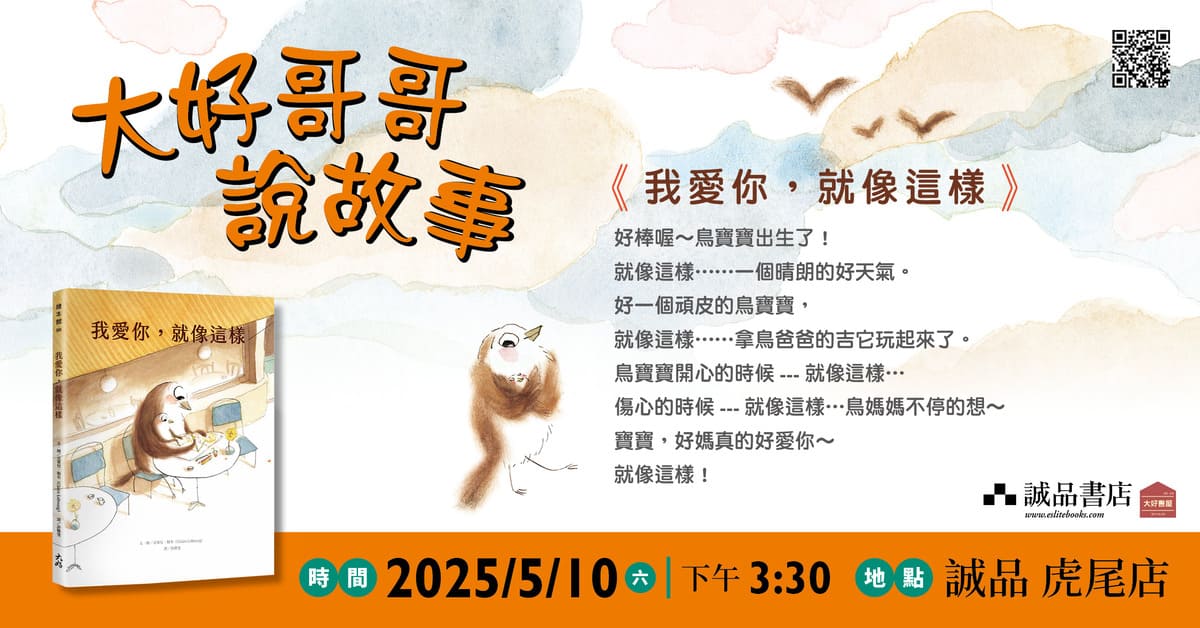

▌教育孩子的溝通指南

提早進入青春期,以及逐漸延長的青春期,父母在教育時不禁陷入挫敗,不知如何與脾氣不穩定、躁動的孩子溝通嗎?

本書以幽默的敘述方式,將親子常見的問題一一破除,使雙方擁有情緒安穩的構通環境,為自己的人生負責!

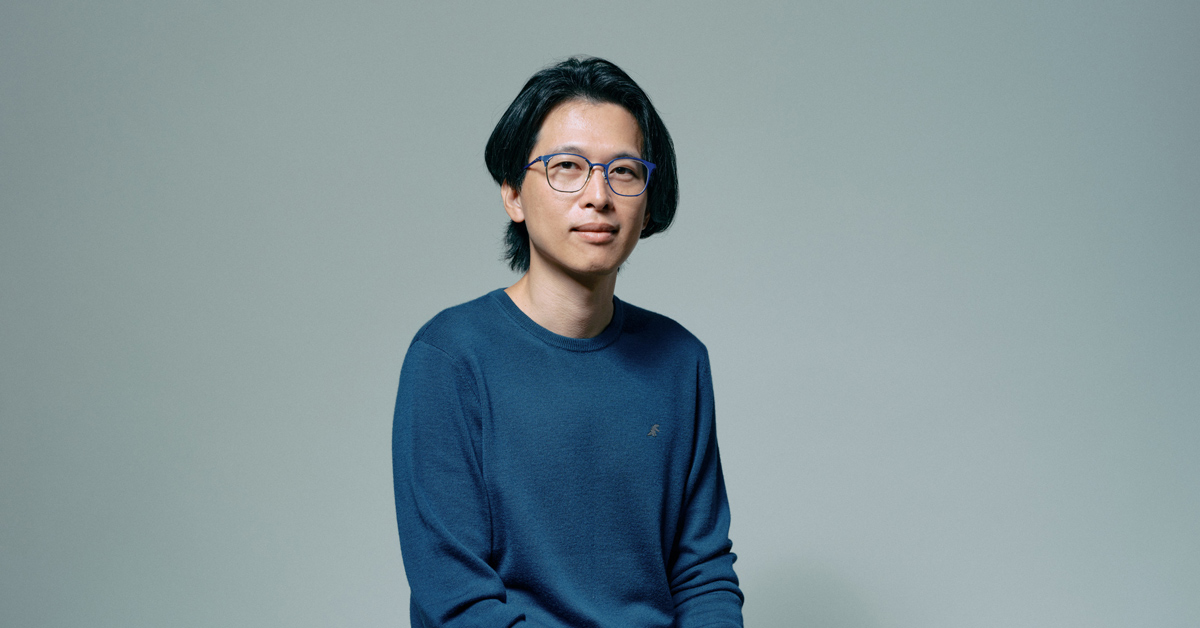

▊作者

K老師(柯書林)

深入校園近30年的臨床心理師,擅長青少年心理診斷與治療。

自台灣大學心理學研究所畢業,退伍後第一份工作即為全台首批「校園臨床心理師」(興雅國中),至今服務學生、老師與家長超過萬人;深知青春期孩子的心理變化,也懂得父母的心理需求,被許多國高中老師、青春期孩子的家長暱稱為「百憂解」。

大人與孩子都難以改進的拖延症

圖片來源:天下雜誌提供

圖片來源:天下雜誌提供

「我這兒子老愛遲到,一點責任心都沒有!究竟要怎樣才能讓他明白守時的重要?」

「K老師,我家孩子每次訂了讀書計畫都無法落實?每天滑手機、玩遊戲,寒暑假作業都是拖到最後幾天才寫,甚至每天都東摸摸、西摸摸,考試前一天才臨時抱佛腳,這樣他的未來要怎麼辦啊?」

天知道上面這些問題我全有!心虛都來不及了,哪有資格出主意?明明清楚「拖延」、「不守時」,都是損人不利己的作為,也曾下決心要痛改前非,卻總是沒多久便故態復萌。

▌更多與孩子的溝通術

「死線」激發的成就感

圖片來源:天下雜誌提供

圖片來源:天下雜誌提供

每晚照例我都會確認隔天行程,也會精算著幾點出門才不至於遲到,「早點就寢」似乎是隔日不出亂子的不二法門。只是每到夜深,一會兒想吃宵夜,一下子又發現某某影集不錯看,還有一堆待回訊息不得不處理,最終還是拖到夜半三更才睡。

「要是不亂滑新聞、逛臉書,趕快將該回覆的事情給完成,洗完澡就上床,隔天出門又怎會遲到?」類似的反省不計其數。然而,最妙的是即便我真能早早起床,卻因一時得空可以東想西摸,於是又將出門時間給耽擱了。

圖片來源:天下雜誌提供

圖片來源:天下雜誌提供

心理師許皓宜在《為何上班這麼累?其實是你心累》書中曾指出:「這種因急迫性所產生的高效率,其實也是一種心理上的成癮……在時間流逝的失控感中享受成功,能為我們帶來更大的掌控感。」

沒錯,拖延雖然會帶出一連串的惡果,但隨著「死線」一步步進逼,竟能讓腦袋享受到「超高效率」的快感。

無法擺脫的拖延症

圖片來源:天下雜誌提供

圖片來源:天下雜誌提供

難怪求學時總是考前才進圖書館抱佛腳,或許非要拖到火燒屁股,才能爆發潛能吧!但有時偏偏事與願違,比方說,某回大清早就到圖書館門口置物佔位,不過開了個小差,回家看一小段球賽轉播,未料那天圖書館管理員竟提前幾分鐘將大門打開。待返回圖書館時,早已一位難求。

「誰說在家就不能認真讀書?」我索性跟自己立誓,一把拎起所有書本「班師回朝」。但一進到舒適的家,冰箱有零食、飲料,球賽轉播又正精采,就姑且放鬆個幾分鐘吧。

結果一晃眼已近中午,那不如吃飽飯,再打起精神讀書囉!午飯後認真翻了兩頁書本,竟感濃濃倦意,還是小睡片刻比較有效率……再驚醒時,天色早已轉暗,究竟有無睡飽也不清楚,但這覺確定補得很足。懷著滿腔懊悔的我,光是自責哪夠發洩?

圖片來源:Pexels

圖片來源:Pexels

脾氣一爆,沒叫我起床的家人理當被牽拖進來!鬼吼戲碼一上演,沒兩、三個小時哪能平復?往往就這麼煩亂到了晚上八、九點,才心不甘情不願地重返書桌,開啟艱苦的熬夜K書模式。

這就是我高中時期的假日常態。多年後恍然想通:「拖延」這筆買賣,真不划算!

假若當時的自己,白天火力全開在圖書館讀書,了不起撐六、七小時,回家後肯定會吃吃喝喝、自我慰勞一番,再看場球賽重播好好放鬆,沒準兒也可以十二點就準備就寢。

圖片來源:Pexels

圖片來源:Pexels

反觀我因為佔不到圖書館的位子,「被迫」返家享樂,也happy 不了六、七小時。然後在暴走、懊悔數小時後,不還是得猛K書到半夜嗎?重點是:如果能將懊悔、鬼吼的三小時省下來,那麼無論進不進圖書館,都只是把苦甘順序對調罷了。

如果我能正常看待先享受甜頭的自己,那麼面對緊接著的吃苦唸書時,應該也能心平氣和地買單吧!事實上,白天無緣摸到的「佛腳」,不過是換成了夜場擁抱罷了,根本無所謂拖不拖延的問題啊。

認清生活不過是一次次「先苦後甘」,或「先甘後苦」的選擇之後,自然明白江湖流傳「出來混,終究要還」的道理所言不虛。

圖片來源:Pexels

圖片來源:Pexels

當你能理解甘與苦是很公道的交易,就會明白「拖延」並非單純是愛打混、放空的結果,而是大腦處於想放鬆(甘),又放不下責任(苦)的矛盾掙扎,所表現出來的貪心狀態。

人之所以愛拖到最後一刻,其實也潛藏著想證明自己是有掌控能力的。

所以,當你釐清「理智腦」與「原始腦」的區隔以後,就會知道不要再傻傻地逼自己,追求每分每秒都徹底運用的「高效」人生,因為這更容易讓原始腦積累怨懟。一旦逮到機會,絕對反撲暴走。

面臨拖延症,家長與孩子的調適解方

圖片來源:Pexels

圖片來源:Pexels

真正讓懊悔蔓生成無盡空轉的,始自一味地自我批判、懊悔生氣。所以,碰上孩子拖延時,千萬別心急惱怒地說:「最受不了你慢吞吞,一副要死不活的樣子!」或是指謫他:「你到底要拖拖拉拉到什麼時候?」

因為此時他的內心可能也正在出現:「混夠了嗎?」、「拖到火燒屁股了吧?」等聲音,或是唱衰自己:「沒救了,我死定了!」替他心急的家長不妨想想,拖延只是原始腦需要撫慰而已,因為「出來混的,終究要還」,然後緩緩向的孩子說:「我想你猶豫這麼久,也只是因為想要更好,別老擔心結果,盡力先解脫再說吧!」

圖片來源:Pexels

圖片來源:Pexels

至於那個總是下定決心又無法達成的自己(或孩子),就別再一直怪罪自己「怎麼會這樣」了,試著聚焦在「我還能怎樣?」吧!與其傻傻地逼自己,追求每分每秒都徹底運用的「高效」人生,更容易讓原始腦積累怨懟。一旦逮到機會,絕對反撲暴走。

即便這次的目標沒達成,也不妨練習對自己這麼說:「我是有心努力的,稍喘口氣,再拚就是!」

✦

▌更多【天下雜誌】系列好書