家是認出自己那一瞬間,轟轟形成的——詩人吳俞萱,居無定所遂成家

撰文 撰文.照片提供|吳俞萱居無定所,能否成為一種家的可能?帶著對無數個遙遠他方的好奇,吳俞萱長年遊走一個個異地,和兒子小川踏過花蓮秀姑巒溪畔,行遍秘魯、德國、保加利亞、蒙特內哥羅的民主學校,錢花光了,就打工換宿、睡在學校教室、搭便車繼續上路。不為完成什麼目標,只專注體驗路途當下。何謂家?她自比無腳的鳥,在流浪間認出自己,以遠方為家。

飛進泰特現代美術館的開放式傷口

家是認出自己的那一瞬間,轟轟形成的。沒有縫隙就沒有希望。《阿飛正傳》說,這世界上有一種鳥是沒有腳的,牠只能一直飛呀飛,飛累了就在風裡面睡覺,這種鳥一輩子只能落地一次,那一次就是牠死的時候。我第一次意識到自己沒有腳,是四歲的時候爸爸帶我進戲院看《倩女幽魂》。屏息的愛戀彷彿要透過不得相守來證明它的強度。這是我的情感啟蒙,帶我起飛。

我在空中收集自己的家人:憂鬱貝蒂、霸王別姬、新橋戀人、鋼琴教師、世界上最爛的人……他們保留了我的重量,讓我在鏡子外邊毫髮無傷地觸摸深淵的虛空和孤絕。

他們是懸吊在美術館半空的皮囊,是我殘缺的肉,也是我脫落的殼。

飛到柏格曼的法羅島

渴望活著, 不只是存在著。二十七歲時,我開了一堂課,叫做「柏格曼」。每晚跟學生在視聽室看一部柏格曼的電影。隔年,我去了法羅島,我想知道為什麼柏格曼這樣說:「我終於找到了我要的景觀,甚至可以說,我終於找到了我自己真正的家。如果說這世界上真有一見鍾情這回事,我對法羅島的感覺就是如此。」

一抵達瑞典東南方的法羅島,望著地表上磅礡突起的礁岩和荒涼的泥炭沼澤,我立刻明白如此凌厲的地景就像柏格曼晚期作品裡的孤敗和荒蕪並非背景,而是角色沒有一刻能擺脫的籠罩式窒息境況,強烈龐大到從內部向外吞噬了整個外部世界。

走進法羅島,其實是掉進柏格曼冷峻而焦灼的精神狀態。

我沿著地圖去找柏格曼的家,沒有找到。問了路邊砍柴的老人,他要我沿著樹林再到下一片樹林的背後。我的車輪陷進外皮乾裂而內裡軟爛的黑色泥淖,動彈不得,而放眼望去的整座荒原一點人影也沒有,我的現實就這樣被柏格曼的電影滲透。

被滲透的那些時刻,我就劇烈成形了。繼續從柏格曼的法羅島, 飛向不可知的遠方。然而,遠方是怎麼來到近處的?我還記得許願的最初,深刻在未明的一片空白中確立下來。一無所知,卻清清楚楚。一無所知,於是那深刻是我投射的心願強度。到底經過了什麼,回望只像當時望向未來一樣糊成一片,我已經在我許願要回的家了。

那是佩索亞的里斯本,小津的墓,北野武的海,畢卡索的昂蒂布,歐姬芙的幽靈牧場,王家衛的大鐘、手扶電梯和金雀餐廳,塔可夫斯基《鄉愁》的荒廢修道院……

飛進塔可夫斯基《鄉愁》的荒廢修道院跳舞

早上煎荷包蛋的時候,發現我的每一個之後,不過是每一個之前的立竿見影。熱油鍋,打開水龍頭洗蛋,用桌邊的銳角鑿開蛋殼,順勢把完整的蛋液滑入平底鍋。透明而鼓脹的蛋清竄流,我靠近,盯著透明一點一點發白,白一點一點凝固擴大。白沒有吃掉之前的透明,透明變成了之後的白。

它早就在那裡了,只是需要時間顯影。這樣想來,我的生命幾乎是單純到近乎無聊的運作模式:之前許下心願,之後活進自己的願,一再重複重複。愛上了誰,就拚命走進他的世界,盛宴與灰燼,我都要佔據。無用地,趨光。願切割他們的,也切割我。

愛人四散各處,於是我居無定所;還是,無腳的鳥只能漂泊遠行,因而無法停止去愛?當我遇熱,別無選擇地熟成,遠方就來到了近處。我安居在更大的皮囊之中。

▌讀一本書,前往遠方

《之間:此地與他方的回聲》

作者|黃于洋

出版|時報

從遠方回來之後,該如何與日常生活共處?足跡遍布亞洲、中東、歐洲、中南美洲的黃于洋拋出提問,以此書訴說關於停留,關於一直在身邊,卻從未看見的故事。

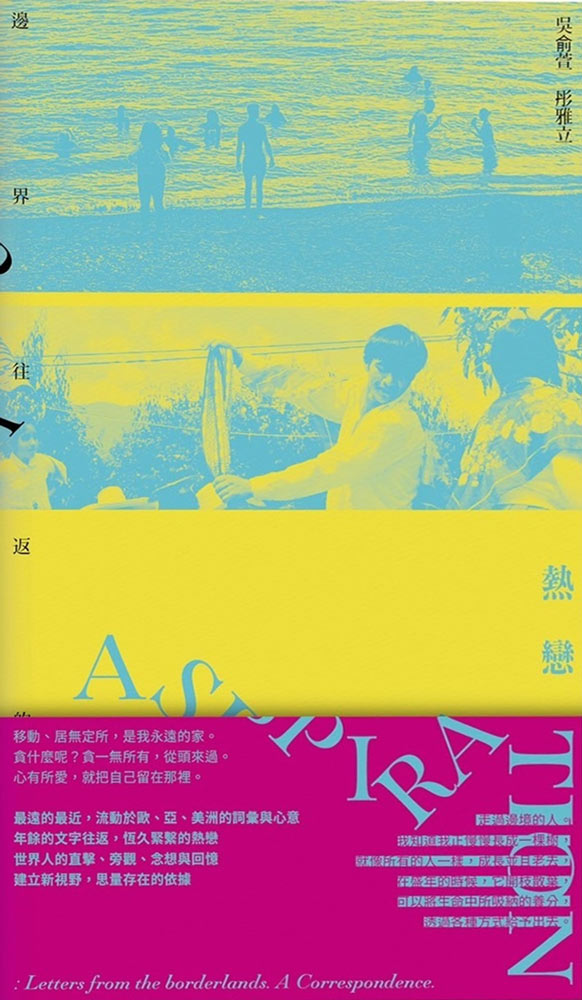

《熱戀:邊界往返的信》

作者|吳俞萱、彤雅立

出版|南方家園

俞萱與雅立,半生往返異鄉與故鄉間。本書收錄兩人一年餘的往復書簡,來自歐亞美三大洲的思索提問,從真實的邊境現況,探究存在定義、族群難題等異地故鄉日常。

吳俞萱

台東人。渴望把陌生的異境走成家。著有《交換愛人的肋骨》、《帶著故鄉行走》、《熱戀:邊界往返的信》等十一本書。目前就讀美國印地安藝術學院創意寫作研究所。

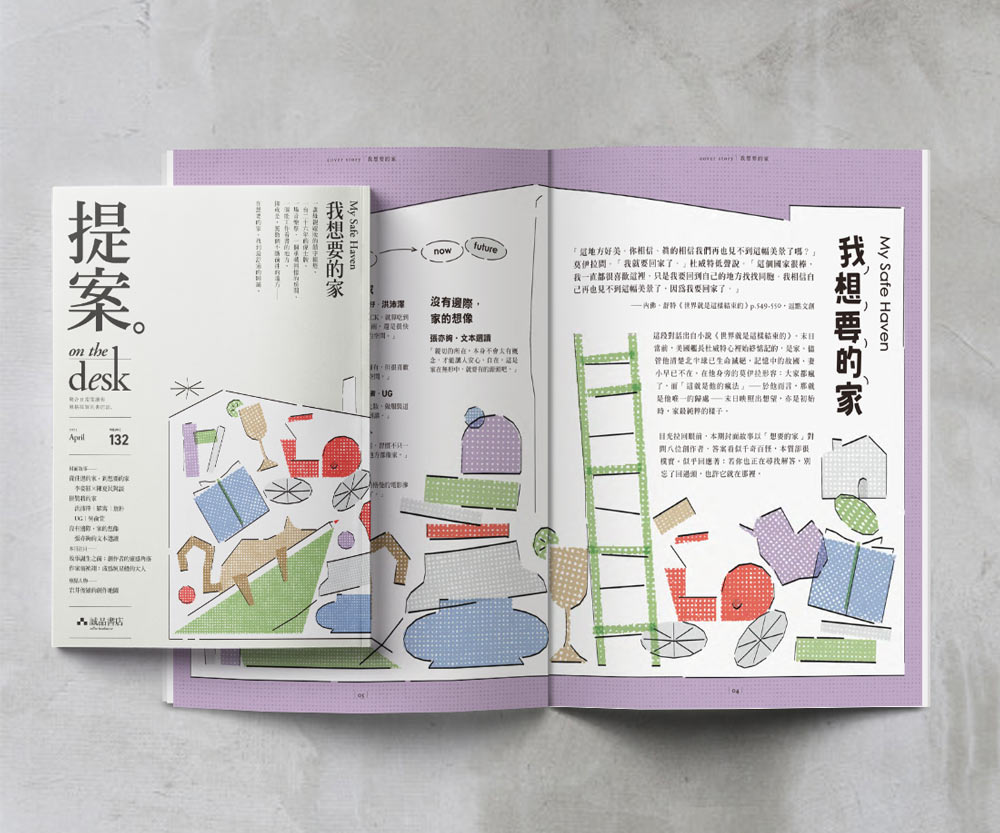

關於《提案on the desk》

一本聚合日常閱讀與風格採買的書店誌,紙本刊物每月1日準時於全台誠品書店免費發刊。每期封面故事討論一個讀者關心的生活與消費的議題,推薦給讀者從中外文書籍、雜誌、影音或食品文具等多元商品。

☞線上閱讀《提案on the desk》

☞雲端下載《提案on the desk》

☞《誠品書店eslite bookstore》粉絲專頁

Current Issue_我想要的家

My Safe Haven