管理是什麼?問十個人可能會得到十個不同的答案。在職場打拼的我們,在不同答案中打磨適合自己的方案,時而異中求同,時而同中求異。

《給自己的10堂管理大師課》是一本智慧的提案,EMBA雜誌總編輯方素惠總結了她與10位管理大師的訪談,將他們的人生智慧集結成冊。閱讀本書,我們將進一步認識管理,為工作帶來新的覺察。

本集邀請方素惠總編來聊本書,我們可以透過收聽迷誠品Podcast或是閱讀此篇文章,了解總編如何看待「管理」這門學問、為什麼國外的管理大師不喜歡聽到「辛苦了!」,以及為什麼要重視工作的樂趣?

{未經授權,請勿轉載;內容皆為撰文者觀點,非代表誠品立場}

《給自己的10堂管理大師課》揭示管理的定義

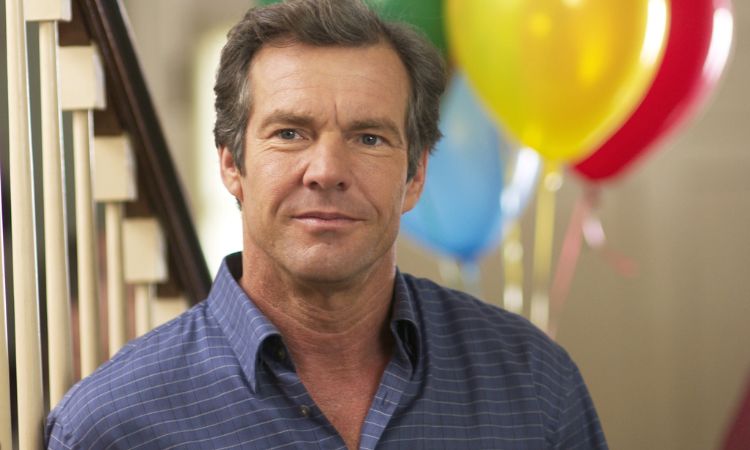

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

「我自己學到有關管理最大的一門課就是怎樣做最重要的事,也就是思考對你來說最重要的事情,把它做好,那便是達到管理的角色了。」方素惠經過多年的訪問以及學習,將管理定下此註解。

這番解釋或許使稍有研究管理相關知識的讀者產生疑惑,一般認知上的「管理」,通常是指如何以有效率的方式,組織調度手邊現有的資源,達成目標或是將效益最大化。

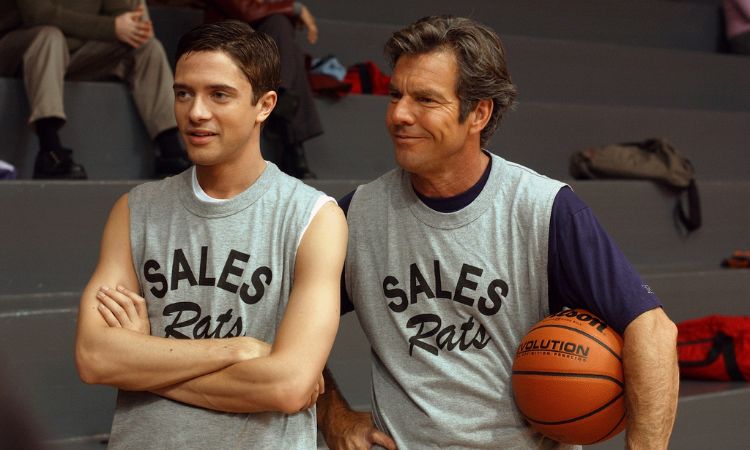

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

但方素惠不局限於狹義的管理原則,她認為所謂的管理,不光是針對團隊,同樣也能應用於個人:「你可以管理個人,因為整個人生旅途有很多需要管理的地方,如果想清楚並執行,就不太會有懊惱的機會。」方素惠接續分享,她認為做好「管理」這件事,無關乎職位的高低,若一個人擁有良好的管理能力,無論到哪個職位,皆能成為完美的領導者:「當一個人具備管理的能力與素質的時候,他終究會在軌道上發光發熱。」

回顧撰寫《給自己的10堂管理大師課》的初衷——給自己的管理書

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

提到《給自己的10堂管理大師課》一書的出版原因,本身工作擔任EMBA雜誌總編輯的方素惠,由於雜誌主題偏向管理層面,日常經手過多位國際管理大師的專訪,每當分享訪問背後的幕後花絮時,好友們感興趣的神情讓她產生撰寫此書的靈感:「假如這是一場大型音樂會,我好像在搖滾區,可以這麼近接觸到這些人。既然別人沒有這個機會,我覺得自己有責任傳遞給更多人知道。」

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

所以,書名強調「給自己」也是其中的關鍵,訪問過這麼多管理大師的方素惠,並非將《給自己的10堂管理大師課》作為一本照本宣科的教課書,因此,書寫過程中不免需要割愛,最終彙整出十位自己在訪問過程中深受感動的大師。

「我很清楚《給自己的10堂管理大師課》是要從我這邊出發,我作為一個訪問者所受到最大的感動是什麼?」方素惠不斷在內心拋出疑問,反覆思索如何讓讀者閱讀時感覺像是分享給好友般輕鬆詼諧,卻又深入人心,體會到她當初從大師身上受到的撼動。

▌管理時間的妙招

不光是訪談大師,也轉換採訪的角度

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

「說實在的,我自己也改變了很多。」談到訪談技巧的轉變,方素惠從多次的實戰經驗,再加上閱讀、學習更多相關領域的知識後,從一開始忐忑不安、充滿壓力的情緒中解放,逐漸享受訪談:「我很清楚不是要跟大師們比較誰專業,因為他們是大師,我不可能再管理這個層次齊頭並進,也不需要扮演那個角色。」

方素惠轉換採訪的角度,開始為閱讀文章的主要客群思考,讀者好奇什麼、想了解管理大師在想什麼?因而從這些方向拋出問題,讓閱讀雜誌的讀者們能獲得共鳴。

隨著經驗越來越老道,方素惠逐漸不滿足於詢問書籍內所撰寫的內容:「雖然可以讓作者再說一遍同樣的話,但是我會有一些企圖,心想應該還有一點別的東西。」她跳脫書籍本身的框架,將閱讀的資訊融會貫通,將讀者可能產生的疑惑透過訪問一一破除,切入受訪者的核心思維和看法。

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

書中訪問眾多管理大師,難免會產生理念相互衝突的情況,像是有位大師主張需要不斷專注在個人的核心,無論做什麼都要理解自身核心的優勢,另位大師則是鼓勵所有人創新,在新概念和做法中脫離一成不變。

看似背道而馳的看法,本質上卻是相通的:「很多事情是依據你從不同角度觀看,這個專注核心不代表說永遠原地踏步。」方素惠提醒,我們在閱讀這些管理大師的觀點時,不應該被表象所迷惑,看似相互矛盾的概念,其實都在提醒我們相似的觀點:「在做這些創新的事情之前,不要忘記你的根本,永遠要有一些東西做得比別人更好,那麼在這市場上,才有立足之地。」

別將重心全然放在焦慮與不安,試著享受嘗試新事物的美好

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

大部分的人被問到「工作開心嗎?」這項問題,通常不會給出正向的回饋,無論是從小學習,或是長大後的工作,我們很少從中獲得「享受其中」的情緒:「我們的學習中沒有鼓勵去享受那件事,這帶來的影響就是我們變成目標導向,背負一個責任。」方素惠提到,這也導致我們能夠在學習中獲得的喜悅逐漸消逝,只剩下目標達成與否的制式程序。

這項觀點是方素惠從管理大師葛史密斯(Marshall Goldsmith)身上受到的衝擊。某次活動邀請葛史密斯前來台灣進行演講,繁忙的行程安排加上班機的延誤,方素惠出於關心與體貼,忍不住脫口而出好幾次「你一定累了吧」、「辛苦了」,然而大師卻表示:「今天我在做的事情是我的選擇,所以我在過程中要好好享受啊。」這段話使她大為震撼。

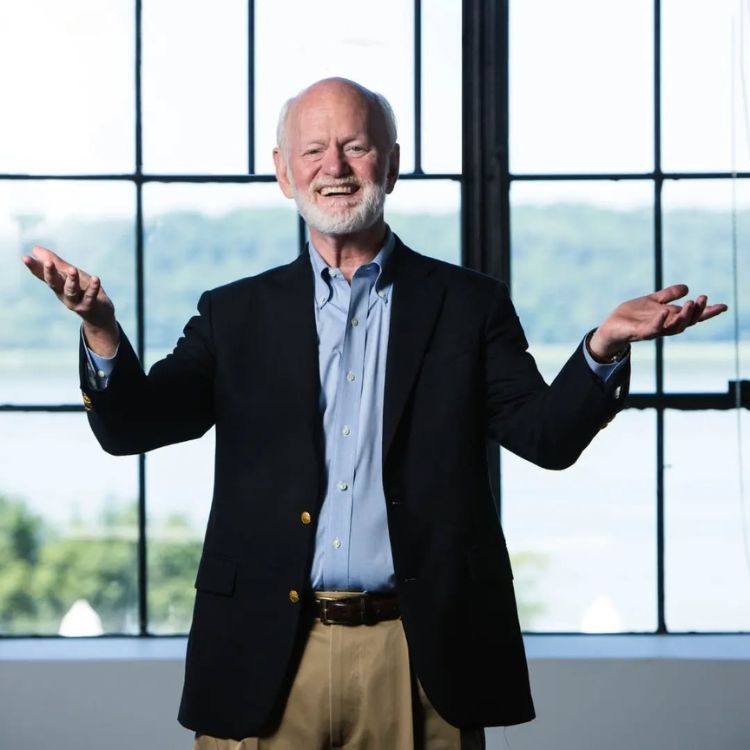

圖片來源:coachgoldsmith_instagram

圖片來源:coachgoldsmith_instagram

「以前做一個活動的時候充滿了壓力與緊張,可是大師教我的是過程當中的樂趣呢?你們的樂趣到哪裡去了?加一點樂趣、加一點刺激,這樣你也會覺得有一點想像空間,不是嗎?」方素惠從大師身上學到,全心全意投入正在進行的任務,別將重心全然放在焦慮與不安,很多時候這些負面的情緒,讓我們無法放大眼界感受過程中學習到的新知,享受嘗試新事物的美好。

好的管理者,並非只能靠威權壓制

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

擔任一位管理人,不免俗面對開除員工、或是需要作出一些痛苦的決策的現實議題,這讓人不禁思考管理者該如何處理、應對這樣的情況呢?

方素惠提及她曾專訪過的管理大師——前福特汽車CEO穆拉利(Alan Mulally),為這項問題做出的答覆:「要讓一件事情完成,不見得要犧牲以人為本、尊重決斷的基本價值,不代表一定要傷害員工的尊嚴。」領導者的位置來說,並非透過威權壓制達成目的,而是試圖賦予員工力量,這是成為一位好管理者必備的條件。

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

至於後續該如何進行,是技術性的問題,而領導者的目的是為了促進團隊了解正在進行任務的價值與使命,產生更多的熱情與動力,達成目標:「一個領導不一定要踐踏員工的尊嚴,或者犧牲所有人的健康,才能完成偉大的目標,他可以讓大家一起努力,產生想一起完成的目標的熱情。」方素惠表示。

踏出改變的第一步,是成功的關鍵

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

只要是人,難免都會遇到瓶頸期,方素惠認為,面對瓶頸所帶來的焦慮與迷惘,最有效的方式就是跨出去:「跨出你的舒適圈,不用期待太多,不是說現在跨出去就需要有個遠大的目標,這樣壓力太大。」所謂的跨出去,擴展新興趣、參加活動,目的是為了跳脫被瓶頸所絆住的情緒,或許也能帶來嶄新的刺激。

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

圖片來源:《大公司小老闆》_IMDb

行動便是力量,若因為受到挫折而選擇停留在原地自怨自艾,那什麼都不會改變,就算是小小的契機,也可能成為後續的轉捩點。

「你的行動會帶來正面積極的態度,然後會形成一個良性循環。」方素惠相信,很多時候,我們總會被自己設下的框架侷限,訂下過高的目標,進而擔心做不到而退縮:「我先不管最後會不會成功,起碼過程很開心,我就去試試看,這是我天馬行空,就算失敗,也是自然的,萬一運氣很好,被我矇到了呢?那我不就賺到了嗎?」

最後,方素惠鼓勵,其實不用硬性規定職涯規劃,只要有某件事情讓你覺得興奮、想嘗試,那就去做,這些嘗試將帶來正面的循環,除了有所收穫外,精神上也會獲得滿足。

▌深入了解管理大師思維

EMBA雜誌總編輯方素惠有著多年且豐富的採訪經驗,透過訪問過眾多知名管理大師後,她將過程中獲得的經驗與法則總結於本書。

書中收入十位管理大師的精采訪問,讓讀者面對面了解大師的思維,改變看世界的眼光!

書中收入管理員工會遭遇的困擾狀況,並透過情境式的方式解答主管「帶人」的疑惑。

透過本書,在面對不同管理情況時,能夠找到可能應對的方法。

✦

▌平衡工作與生活