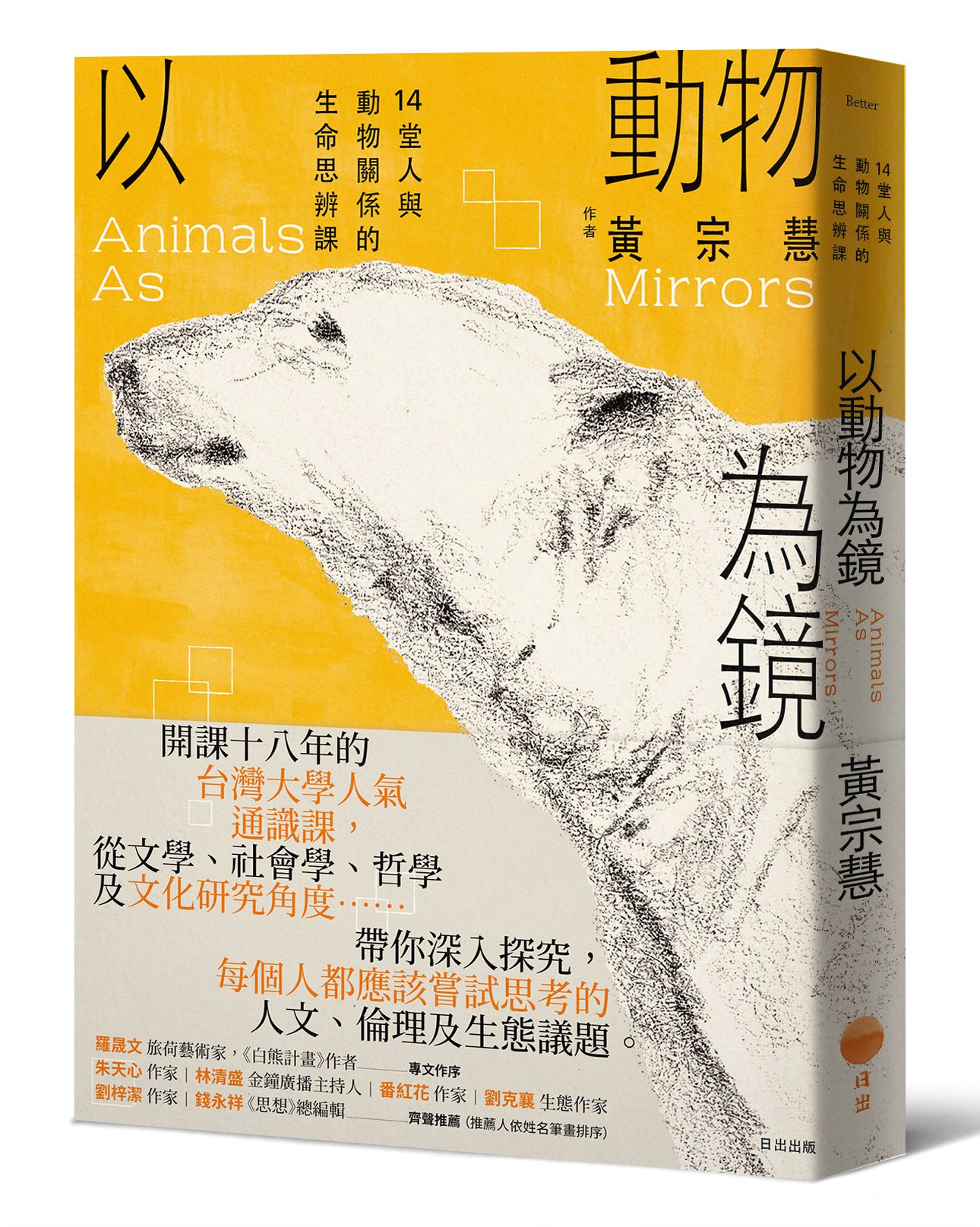

正是因為愛動物,才回頭認識到人是怎麼一回事:讀《就算牠沒有臉》

撰文 楊佳嫻(詩人、作家)電影《單身動物園》(The Lobster)中,45天內找不到伴侶的人將會被變成某種動物。變成動物似乎是一種刑罰——是人類的意識關在動物身體裡、再無法以人類語言自我表述?還是身心都變成該種動物,徹底遺落身為人類的一切?男主角說想變成龍蝦,活得久、藍色血液感覺很高貴而且生殖力又強。好讓人意外的答案。畢竟,龍蝦似乎是一種沒有臉、沒有表情,我們無從想像其愛與鬱的動物。

黃宗慧、黃宗潔《就算牠沒有臉》一書,開篇談的就是「不吃有臉的動物」,臉面通常是我們辨別對方獨特性的重要介面,有臉、認得出臉、和那張臉的眼神交會過,就有情,共感。人們上傳自家貓狗美圖,也常常聚焦於臉面,從表情的細微證據斷定牠們正在忌妒或生悶氣,這種(擬人)情感化的解讀也是人與動物聯繫的方式之一。但是,與人相似,未必等於能獲得人類的疼愛。猴子如果入侵人類居所,一般人總表達嫌惡或驚慌,動物園裡的猴子卻往往聚集了那麼多人看,原因無他,猴子們既是「(人以外的)動物」,舉手投足和群體互動又和人類如此相似,看著牠們就像是凝視被他者化的自己一樣,既親近又隔絕。

人們對動物充滿想像又欠缺認識。我說貓打噴嚏流鼻水,帶去看醫生,我媽很詫異:「貓也會感冒?像人一樣?」朋友寫家裡烏龜食慾下降,醫生說是肺部發炎了,大家一片詫異:「烏龜也得肺炎?」或者我們以為人類獨有的,早有文學家反駁:「自我犧牲的母愛是美德,可是這種美德是我們的獸祖先遺傳下來的,我們的家畜也同樣具有的——我們似乎不能引以自傲。本能的仁愛只是獸性的善。」(張愛玲〈造人〉)

《就算牠沒有臉》一書回答關於動物的種種迷惑,書名副標題中出現「十二道難題」字樣,「難題」之難,往往就在於難有簡潔的解方,而本書的寫作態度,也傾向於把動物和人的多種關係,視為不斷辯證發展、與人類普通生活交織的存在。因此,黃宗慧、黃宗潔兩位出身文學專業的動保關懷者,就寫出了這樣一部跨界、複雜、開放的對話錄。

《我們與動物的距離》,馬可孛羅出版

為什麼說跨界?書裡不止談活生生的野動物、人類圈養的動物,也談上了餐桌的動物、笑話裡的動物、作為標本的動物、文學與影像中的動物,乃至虛擬世界的動物。從荒原到都市,線下到線上,孩子養電子小雞、大人們曬旅蛙明信片,同樣展現了人怎麼感受、建立動物和自身的關係。談虛擬世界裡的動物特別有意思,從「人是否能虐待機器人」到「寵物遊戲的道德景觀」,科技時代,真作假時假亦真。

《愛為何使生物滅絕?在野生動物瀕危的時代,檢視我們對寵物的愛》,貓頭鷹出版

為什麼說複雜?例如討論動物標本時,當「牠」成為「它」,也許是人類征服與收集慾望的證明、抽離了生態遭受拘禁的展示品,也許在人類的科學檔案中作為物種代表,或者因為與人類擁有情感和記憶,而標本正是珍存的形式之一?製作為標本,就等於永恆嗎?書中提及那些住在儲藏室深處,因為種種原因難見天光、無能被參觀者認識的標本們。「牠」到「它」的旅程與歧路是怎樣的?讀這一章時,我想起在柏林自然歷史博物館中,大廳用來展示最受歡迎的恐龍化石,孩子們環繞著,又驚嘆又愛慕,而幽深大玻璃房裡從地板到天花板堆疊了難以數清的福馬林罐,內容物多數難以辨識,棕黃層疊光影之間看上去就像一截截幻肢,觀者被數量的巨大給鎮嚇了,無暇辨認千山萬水中的動物們的臉。

《羽毛賊》,馬可孛羅出版

為什麼說開放?書中作者幾次提到開設動物相關課程裡,學生們的反應與後續思考,也高密度地與當代動物新聞事件對話。《就算牠沒有臉》並不是一部勸誡書和佈道書,而比較是跟著兩位作者一同認識難題之難,以及多方申論、正反考量。先「喚起注意」(包括「有臉」和「沒有臉」的動物如何被對待),並進一步「深化思考」(不是0或100這麼絕對,而是增加關於生命如何被對待的省察)。生命教育怎麼做?除了宗教性的「不要殺生」和飽受批判的「放生」,認識食物本來是一隻完整、有歷程的動物,而非一塊去頭去尾的保鮮膜肉,這絕對是個好的開始。

讀《就算牠沒有臉》,是一趟思辨的頭腦體操,同時也回想生命中遭逢的各種動物。我時常覺得正是因為愛動物,才回頭認識到人是怎麼一回事。1987年台灣曾出品過一部特攝電影《大蛇王》,主角在片中拚命呼喚已經成為怪獸的自家愛蛇,聲音穿透高山與高樓,我就是在電影院為此哭花臉的小孩;今日看來巨蛇其實做得很假,在小孩內心卻假得很真,渴望世界上存在著這樣一個奇特的、能溝通的對象(也許比爸媽更親)。我不想當龍蝦,我不在乎血的顏色是否高貴,我只想當能和蛇做朋友的小女孩。

・

・

・

・

人即是動物,沒有什麼不同,何以人類總是能夠高高在上?

☞《就算牠沒有臉》在人類世思考動物倫理與生命教育的十二道難題

✦

▌延伸閱讀

☞燦爛的羽毛:從《想像的動物》重新發現作家中的作家——波赫士

☞有些動物還在等待被我們開啟緣分|《春花媽宇宙藥輪》

☞這裡讓愛不流浪,「浪浪別哭」讓動物與人好好交朋友