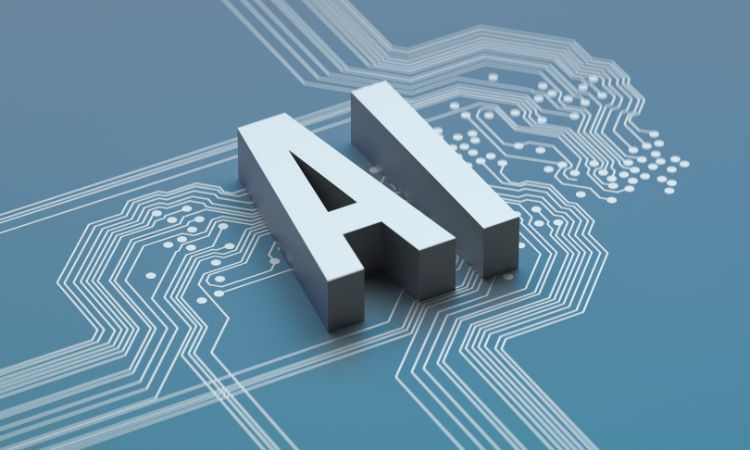

隨著人工智慧快速發展,人們對於相關工具的應用,已經不侷限在工作與職場。近年來,越來越多人喜歡和 AI 聊天,不會生氣、無限包容,且隨時在線,許多人甚至把 ChatGPT 當成自己的諮商心理師。

然而,你是否曾經思考過,和 AI 聊天有哪些風險?當它成為你情緒的唯一出口,你又如何判斷它提供的資訊對自己是好是壞?諮商心理師陳莉婷說,AI 工具確實可以提供即時的情緒支持,然而人與人之間的互動,絕對不只是文字的應對而已。幽微的眼神、遲疑的口吻,心理師往往透過不同的細節,評估個案的整體狀態、提出最合適的建議與處置。

面對 AI 浪潮爆發,許多人甚至會先問過 AI,再走進諮商室挑戰心理師。陳莉婷說,這其實沒有不好。最理想的使用情境應該是:在專業心理師的陪伴下,搭配 AI 工具使用,留意使用風險、保持自我覺察。現在的你,想找人聊聊嗎?和 AI 聊天、找朋友傾訴、找心理師協助有什麼不一樣?透過收聽迷誠品 Podcast 或是閱讀此篇文章,一起更認識自己吧!

{未經授權,請勿轉載;內容皆為撰文者觀點,非代表誠品立場}

圖片來源:Canva

圖片來源:Canva

獲選二十一世紀百大電影第 84 名的電影《雲端情人》(Her),當中講述主角西奧多(瓦昆.菲尼克斯飾)與人工智慧莎曼珊(史嘉蕾.喬韓森飾)談起一場令人悵然若失的人機戀。劇情中與 AI 交心、進入一段關係,在 2013 年電影上映之時,大多人還無法想像與 AI 能夠進行這樣流暢且精密的溝通,不過 2025 年的現在,以 ChatGPT 為首,以及各種大大小小 AI 盛行的年代,詢問 AI 問題,甚至與其聊天,獲得安慰逐漸成為一種日常風貌,然而這樣的常態也潛藏一些隱患。

「如果是個案的話,不是一開始就在心理學領域的人,他接觸到 AI 這樣有同理的回應,應該會感覺到有被支持。」諮商心理師陳莉婷提到,很多人在夜深人靜無人可抒發情緒時,會將 AI 作為述說情緒的對象,並從中獲得安慰。

長期浸染在心理學領域的陳莉婷,嘗試使用 AI 聊天時,卻也間接觀察到與實際心理諮商相比的差異:「我的確感覺到 AI 會支持我,但那個感覺那個深度有差,很像是在教科書看到的,它給我的回應,語言上是有同理性的,但少了點跟人直接回應的溫度。」對於她來說,AI 雖然有給予一定的協助,但並沒有像諮商心理師能夠依據個案實際的狀態調整方向,提供完整的幫助。

但陳莉婷提到,AI 作為資料蒐集、初步的文案整理是實用的工具,她也時常藉由 AI 設計一些大綱,協助自己描繪演講聽眾的輪廓,AI 之於她來說,更像是一種數據分析或是較為理性的資料整理工具。

AI與人類諮商的根本差異性

圖片來源:Canva

圖片來源:Canva

夜晚,同時也是人一天之中最為脆弱的時刻,但深夜的時段不見得好友能夠隨時聊天,也無法及時有諮商心理師提供協助,這也是許多人藉由 AI 作為梳理內在情緒對象的原因。不過長期下來,可能造成 AI 成癮的問題,且時間一長,也逐漸無法從中獲得慰藉,進而陷入更不知所措、混亂的情緒漩渦中。

「頭痛給你普拿疼,就會好多了。但也許你長期頭痛的背後,可能是你有個深層的組織、病變在裡頭,但 AI 查不到,因為它不會叫你做X光。」陳莉婷如此形容 AI,雖然它能夠無時無刻給予安慰,然而這層慰藉可能僅限於安定表象的問題,無法處理根源,有效探詢真正的成因。

除此之外,陳莉婷認為,AI 與人類最大的差異在於溫度。AI 大多是以文字作為回應,雖然文字呈現上具備邏輯,閱讀起來也有同理心,不過宛如教科書般完美的回應中,卻缺乏人與人之間連結的關係與溫度:「你會想跟這個人當朋友,一定是這個人身上對你的回應、態度你會感覺到舒服與支持的,可是 AI 感覺不到這個東西,它感覺不到真實的溫度,一開始可能還覺得 AI 的回應有支持你,但久就會麻痺了。」

很多時候,與人之間的交流,不光是從回應上尋求共鳴,透過一個人交談時所透露的非語言的訊息,例如臉上的表情、肢體動作、說話態度,都是產生連結的方式,這些生動的回應,都是 AI 資料庫的限制,同時也是諮商心理師與個案逐漸建立的安心與信任感的關鍵。

陳莉婷也提及,若今天可能被臭罵一頓,感到心情不佳,想找個發洩或輸出,AI 也許能夠給予足夠的協助,不過今天涉及的範圍更大,可能牽涉至更深層的心理創傷,那 AI 提供的資料統整或回應,便無法進行更為深入的分析,提供思考的另一面向,這也是諮商心理師存在的目的之一。

許多人對於預約諮商心理師會猶豫不決的原因,主要在於諮商的金額的浮動有所困惑,陳莉婷說明,通常一次諮商的費用五十分鐘約落在兩千到四千元不等,會有金額、時間的限制,是基於談話過程中是需要有目的與系統去解決問題:「心理諮商其實就像是以朋友的方式在建立關係,可是卻又像 AI 邏輯性的分析看見你的問題。」

▌更多人類與AI的模糊關係

AI諮商成癮的個資外洩危機

圖片來源:Canva

圖片來源:Canva

「當一個人在著迷的時候,可能是完全沒有理性的,不管我的生活、我的工作,我的人際,就是很瘋狂地沉浸在這個狀態裡頭。」很多人會過於依賴 AI 提供的慰藉,而導致沉迷其中,不過陳莉婷提到,基於 AI 無法達到完全的人性化,因此其能夠提供的建議有一定的限制,若過於仰賴AI,當某天它無法滿足需求時,那生活將會迎來一場不可逆的大災難。

同時陳莉婷指出,大多人為了能夠從 AI 獲得更精確的回覆,因此會將過多的個人資訊、困擾暴露其中,可能間接導致個資外洩、隱私暴露於大眾間,造成二次傷害或創傷;因此建議若使用 AI 作為抒發內心情緒的管道,最好以匿名的方式作為切入詢問,且一次使用的時間落在十五至二十分鐘為佳,避免成癮的狀況產生。

但使用 AI 後,應該再回歸到自身,透過書寫或是繪圖的方式讓情緒有個收尾,目的便是讓自己有時間去梳理、覺察內心的情緒,而非將所有的想法都寄託於 AI 上,陳莉婷進一步表示:「AI 的功能有限,所以我們還是要在使用 AI 的同時,也要訓練自己調適的能力。」另外,她也提醒,要避免將 AI 視為唯一的求救對象:「光是我們生活中一個沒有夾雜大量情感的習慣,要改變就很困難了,更何況這個 AI 曾給了你這麼多的情緒支持跟問題解決的功能,你要去改變,其實更困難。」還是要試圖與真實的人產生連結,才能夠培養自我狀態探索與處理的能力。

AI與人類相互協作的諮商流程

圖片來源:Canva

圖片來源:Canva

「我的個案常跟我說,在跟你談論這些議題前,我已經問過 AI 了。」陳莉婷提到,她有許多個案也會透過 AI 作為一種諮商的工具,不過卻沒有因此結束與諮商心理師的諮商關係:「雖然語言差不多、反應模式也差不多,但是個案會感覺到他是真的被愛、被同理、支持且接住的,語言本身,終究還是有所限制。」相較於文字訊息的傳遞,與人溝通更能產生被同理的感受,具有更深的連結與共鳴。

陳莉婷表示,這也不代表 AI 不能作為一種輔助的工具,因為心裡諮商師無法提供二十四小時的即時服務,但很多情緒不只是在諮商的五十分鐘內產生,在諮商外的時間也可能需要有位對象協助梳理,此時 AI 便可以成為得力助手,不過,若要透過 AI 作為工具,需要與諮商心理師確認,並以正確的方式使用,才不會造成 AI 成癮的情況。

透過 AI 下達指令時,陳莉婷認為關鍵在於個案本身的部分覺察能力:「不要很直覺性問 AI,我應該要怎麼做?因為 AI 會直接給你建議,可是這些東西,可能不是符合情緒當下所需要的。」較為精確下達指令的方式應是請 AI 給予情緒的支持,而非解決問題的答案,這也會讓AI從成癮的絆腳石成為真正能夠協助自己的角色。

AI 盛行的大環境下,無可避免讓其進入工作與生活之中,但如何運用這項工具,下達確切的指令,引導 AI 提供當下所需的東西成為現今人們需要思索的課題。除此之外,AI 能夠是一種輔助的工具,但絕非唯一能夠傾訴的對象,人機相互合作,互補各自缺失的部分,才得以在科技的時代生存,而人與人之間深層的互動與連結,避免「AI 情感依賴症」的產生,也是需要加以深思的議題。

如何找到合適的諮商心理師?

圖片來源:Canva

圖片來源:Canva

大多人遲遲不敢預約心理諮商有很大一部分的原因是金額上的支出,另外則是不確定自己是否能夠找尋合適的諮商心理師而裹足不前。不過目前政府有提供「青壯世代心理健康支持方案」,讓年齡區間介於 15 至 45 歲且需要心理諮商需求者,能獲的三次心理諮商費用補助,希望能透過這樣的方式,提供更多有需要的人協助。

「人只要走進諮商的話,我們給他一些信心,或是一些引導,他可能會更傾向於相信自己的感覺。」陳莉婷認為,大多不知道該選擇哪位諮商心理師的人,很多都是對於自我認知較低,或是對於自我覺察能力稍有不足的人,因此對於自己做出的選擇通常會較沒有信心,才會需要仰賴 AI 的選擇。

但是陳莉婷說明,不用過於擔憂找不到合適的諮商心理師,通常在預約的當下,若對於選擇上抱持困惑的話,櫃台也會依據諮商心理師的專長、性別偏好以及個案的預算等等條件作為篩選,協助個案選擇合適的諮商心理師。

AI神格化引發的犯罪可能性

圖片來源:Canva

圖片來源:Canva

目前 AI 可說是在生活中扮演重要的角色,然而卻因為過於「神話」,間接造成一些無可避免的問題。使用 ChatGPT 或是其他 AI 系統下達指令查詢疑問固然便利,然而其餵養的資訊不全然正確,偶爾還是會出現漏洞與錯誤,造成「已讀亂回」的狀況,但是當眾人對於 AI 提供的知識深信不疑的時候,反而會失去對於一件事情的判斷能力。

「AI 本身沒有情感,所以它可能沒有罪惡感。所以如果目標性很強烈的話,它可以幫你想出一百種達成犯罪目標的方法。」陳莉婷說出目前 AI 盛行可能對人類造就的犯罪隱憂:「人類有罪惡感,所以會形成一個拉扯和停頓的機制,但是太過於依賴 AI,會覺得 AI 說的都是對的,或是太想達成目標了,可能就會迴避自己罪惡的感覺,就真的去執行了。」

除了犯罪的隱憂,過於仰賴 AI 的情境下,當某天 AI 消失的情況下,可能會產生更多的焦慮,就如同手機成癮的族群一樣,若是短暫失去手機,可能就會陷入龐大的憂慮。沉迷於 AI 也可能導致人與人關係逐漸疏離的現象。AI 作為一種輔助的工具,能夠提高工作效率,然而如何運用這項工具、要達成什麼目的都取決於使用者。但是,關注自我覺察以及理解內心深層想法仍是需要透過與人建立連結、自主挖掘,或是尋求專業諮商心理師提供協助,才得以梳理情緒背後的成因,平復躁動不安的身心。

▌探索內心不安的情感

有時無法明說的不安情緒長期積累,使許多人試圖尋求諮商心理師自救,這些形形色色的人,有些外表光鮮亮麗,內心卻早已殘破不堪。

本書藉由專業心理師的目光,看見每個階段不同的苦痛與掙扎,探索內心,進行深層的認知與覺察。

✦

▌梳理內在,覺察不安情緒