你覺得自己是一個敏感的人嗎?別人無心的眼神、言語、行為,卻會在你心中留下深刻的記憶。面對強烈的壓力與刺激時,你是否懂得如何調適自己的身心?

身心科醫師吳佳璇說,有些身心症患者會羨慕神經大條的人,覺得自己就是神經「太小條」才飽受煎熬。其實,無論敏感與否,每個人都可能面臨神經系統失調的時刻,從廣泛的不適、日日無精打采、腸躁症到慢性疲勞,都可能是神經系統出了狀況。

除了藥物治療,人的生活習慣、處事心態對於身心的穩定也非常重要。在《向內修復》一書中,作者提出「五階段修復法」:覺察、調節、修復、連結、擴展。作者提出的療癒計畫,包含了最新的神經科學與敏感性研究,她將複雜的神經科學轉化為易懂的語言,同時提供具體的操作練習。如果你也想從根源告別內耗,歡迎收聽迷誠品 Podcast 或是閱讀此篇文章!

{未經授權,請勿轉載;內容皆為撰文者觀點,非代表誠品立場}

高敏感不是純粹的個性問題

圖片來源:Canva

圖片來源:Canva

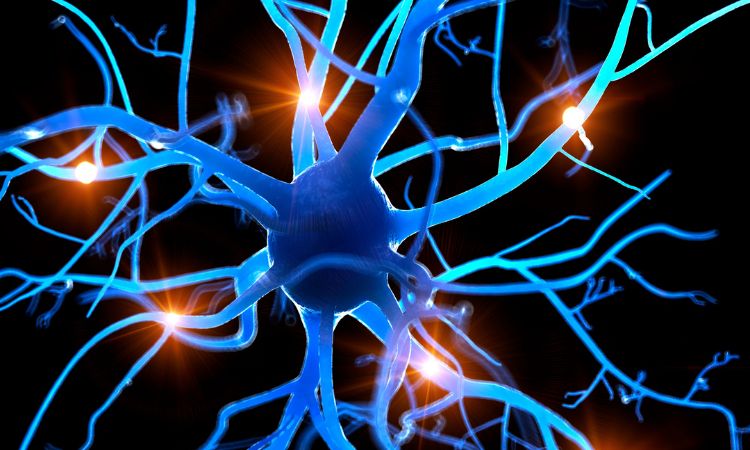

「其實每個人,甚至是一個很小的草履蟲,都有神經系統,只是複不複雜而已。」吳佳璇醫師說明,《向內修復》的作者林妮雅.帕莎勒對於神經系統有獨到的解釋,不過若以生物解剖學的角度來看也有另一層定義。

《向內修復》一書中,主要分析情緒消耗、焦慮煩躁、失眠情況而導致身體不適的慢性壓力症狀的成因,不過其特別的部分在於,大多書籍都是由情緒、心理層面作為切入點,探討如何藉由改變觀看事情的角度、覺察內心情緒來減緩心中的不安,讓身心能夠回歸平穩。不過,本書是從人體的角度來說明這些情緒產生的成因,並且主要聚焦於人體的神經系統。

「我們從生理學、解剖學的角度來看神經系統的話,大概會分成中樞神經系統跟周邊神經系統。」吳佳璇以廣義的角度來說明神經系統,實際上,神經系統彷彿像是形狀縝密的蜘蛛網,每條細線連結身體不同的部位,並間接下達指令,傳遞訊息。

神經系統可以說是掌管人體的發號指令主要機構。例如,站久腳會麻,就是周邊神經系統將其傳遞給中樞神經系統,然後大腦進而判定「腳會麻」的訊息;或是跟別人講話聊天的時候,也是周邊神經傳遞喉嚨、嘴巴要打開發出聲音的訊息,人體許多動作都需要依靠神經系統的資訊自我調節,才能夠完成日常生活中的所有行動和思考。

身體給予高敏感人的強烈警訊

圖片來源:Canva

圖片來源:Canva

隨著「高敏感」一詞於社群平台、書籍廣泛流傳,越來越多人開始藉由這些名詞的定義觀察自身的心理狀態,並尋求醫師協助,不過也有一些是身體長期以來都有的症狀,或是突然感到不適,例如像是偏頭痛、肩頸僵硬、全身痠痛,反而讓人誤會是不是身體出了問題,但是前往不同門診檢查時,報告卻顯示身體沒有任何異常,進而陷入不確定是自己沒有找對門診的疑雲。

「根據西醫的訓練,你任何一個狀況,要有一個診斷,不管你是哪一科的診斷,有了診斷後會有相對應的處理的方法,那診斷就好像在做分類一樣,既然有分類,就有沒有辦法被分類的事情。」經過輾轉就醫的過程中,眾多患者最後被轉移至身心科,有時候身體不適不見得是外表的病痛,可能是更深層的疾病,使身體不得不給予警訊提醒。吳佳璇建議,身體的「不舒服」可能基於多種原因,若感到不適,不要輕易放棄:「其實我們看了大概有一半以上的病人是屬於身心症,身心症就是身體上的不舒服,心理是個軟體,然後神經系統就是它的硬體。」

吳佳璇提到有位令他印象深刻的個案,是一名年約四十歲的女性,長期以來只要有重大的考試必定會有腸胃不適、腹瀉的狀況;這樣的症狀從高中時期便持續困擾他,也使考試的成果大打折扣,他因即將參與晉升考試而備感緊張,擔憂過往的經歷會再次影響升遷,因此尋求腸胃內科的協助,後續輾轉至身心科。治療後,個案也順利通過考試獲得晉升。

經過詢問才知道,個案工作期間遭遇許多問題,當同期進公司的同事的順利晉升時,唯獨他沒有通過考核,這層壓力漸漸造成嚴重的腸躁症狀。因此,《向內修復》一書提到,很多事情背後的成因皆很複雜,可能是基於不安全感、過往的創傷經驗,相似經驗的解方不能套用於每個人身上,而是要依據自身狀態進行更細緻的觀察與分析,才能有效解決身體所給出的警訊。

▌告別焦慮與不安,轉變看事角度

高敏感人的自我修復五階段

圖片來源:Canva

圖片來源:Canva

《向內修復》一書中將修復神經系統失調分為五個階段,分別為覺察、調節、修復、連結、擴展。首先,覺察是重要的階段,唯有先察覺到自己的身體狀態有異,才能展開後續的治療:「我們要去找到病患生活習慣裡面是不是跟他的不適中間有一些連結,然後要去做一些改變。」吳佳璇提到,意識到這些病徵外,還要與病患溝通,有些問題能夠透過藥物產生改變,但還需要患者配合轉變生活習慣,還有對待自己的方式。

有些人長年飽受偏頭痛之苦,基於某些契機前往門診,不過這些造成身體不適的原因背後可能基於更多複雜的因素,有可能更廣泛牽涉到一些家庭暴力、同儕霸凌、性暴力等等情況,因此這也是書中並沒有表明自我修復五階段各個階段需要花費的時間才得以完成的原因。因為每個人的情況都不大相同,無法一概而論;且患者是否能全然配合也需要列入考慮,吳佳璇解釋:「所以我們會講說,如果你到這個階段,那一定要把前面的基礎打好,要覺察,然後才知道你的狀況可能是哪裡出了問題,才有辦法繼續。」

吳佳璇接著表示,雖然書中列舉五階段,然而依據每個人情況不同,不一定需要完成全部的階段,有些人可能完成第一階段就會有顯著的改善,達到自我提醒的目的。每種修復方式都是應人而異,不用強制自己在一定的時間內完成,或是苛責停留在某個階段的自己。

家族關係也可能影響高敏感人的狀態

圖片來源:Canva

圖片來源:Canva

「通常一位看診病人,我大概都會留四十分鐘給他,但是有一些急躁的病人,會覺得另外一位病人怎麼在裡面這麼久?」吳佳璇有些無奈地提到,台灣與國外不太一樣,看診的時間較短,卻還是會有部分病人認為花費時間過久。然而必要的詢問,以及細節且緩慢的進行溝通是必要的過程,許多複診的患者也了解這點:「有許多複診的病人也知道說,有人看這麼久,一定是有他的困難,或是他是新朋友,新來的病人,醫生需要多一點時間了解。」

看診期間,醫生詢問的問題看似瑣碎,且都是日常生活的小事,像是詢問家中互動、如果考試考差,父母有什麼反應?醫生藉由這些回答了解患者的心理狀態,以及他與他人的互動關係,藉此作為評估的依據。

另外,《向內修復》的作者於書中提到家族系譜和心理健康具有相互連結與一定的關係性。像是知名美國作家厄尼斯特.海明威(Ernest Hemingway)家族中就有許多人遭到憂鬱症與躁鬱症影響,包含海明威本人也有身心科病史,最後因此結束生命。因此,問診的過程中,藉由詢問家人、家族系譜的樣貌,也能從中推斷與得知個案的症狀。

適當的心靈寄託有助高敏感人內心平靜

圖片來源:Canva

圖片來源:Canva

宗教是一種心靈的寄託,可以從中獲得能量與內心的平靜;吳佳璇認為,若能夠藉由宗教靈性獲得內心平靜是好事,他也常在診間聆聽個案聊到靈性方面的分享:「除非我們聽起來明顯就是邪教,不然大部分我們是鼓勵的。」

不過,吳佳璇也提醒,宗教靈性能夠療癒自己是好事,但別過於投入其中,讓自己陷入另一層焦慮,進而產生嚴重的反效果。他指出其中一個個案,在宗教團體中獲得了認同,因此讓身心獲得安頓,再次建立起安全感。

接續宗教團體中的師姐、弟兄便建議個案可以參與助念團,然而個案從小對於死亡遺留恐懼與創傷,但基於責任感,他也不敢隨意拒絕,不定期的行程無法調整情緒,使他原先平穩的情緒再度陷入焦慮。

「有些時候就是要做一些調整,那他可能會覺得很挫折,為什麼別人都可以去助念我不行?」後續個案鼓起勇氣對師姐說出自己的想法後,睡眠、腸躁症明顯得到了紓解,但這也使個案感到打擊。不過,每個人神經系統對於身體的回饋、內心承受的範圍也都不太一樣,並沒有一定的準則,尋找讓自己情緒穩定、舒適的方式,才能真正重拾身體健康,而非試圖和他人「一樣」而勉強自己。

高敏感人需要從生活中長期修復

圖片來源:Canva

圖片來源:Canva

「《向內修復》講的是一種大原則,是一種改變生活方式,因為有一些人的想法、情緒,並沒有一個比較健康的紓解管道,書裡面原則上在提這件事。」吳佳璇提到書中最大的核心,實則上也與長期修復有密切的關係。

通常前往醫院進行治療,病患都會希望可以立即見效,不過神經系統方面的狀況,就像是慢性病症狀一樣,若沒有徹底改變生活型態,藥物能夠達到的效果有限,長期下來也沒有幫助。吳佳璇說明,與身心科相關症狀,不是急性病,需要花費許多時間去養成良好的生活習慣,從根本上改善,別企圖走捷徑,或是採用錯誤的方法,讓一切越來越糟糕。

身體像是精密的機器,細密的神經系統和感受都是一種無聲的提醒,若身體發出警告,除了尋求醫師協助治療外,也需要培養良好的生活習慣,才能夠使受損的身心獲得修復,改善失眠、焦慮等慢性壓力症狀。

▌告別焦慮,迎來自由身心

神經系統是人體傳遞訊息的重要系統,有時身體不適可能是一種提醒身心已超乎負荷範圍的指令。

本書提供五階段逆轉神經系統失調的方式,告別身心的疲倦感。

▌脫離會不會是我想太多的憂慮

大多人很常會遇到人際關係的煩惱,懷疑自己想太多,而不斷為與人之間的相處感到慌張與恐懼。

本書藉由轉換思維的方式,擺脫想太多的困擾,讓你擺脫情感消耗循環。

✦

▌更多心理諮商診間經驗