對於很多學生或是成年人來說,以前在學校場域中最不擅長的科目是數學。面對黑板上密密麻麻的數學公式、艱難的運算過程,讓許多人感到一個頭兩個大,所以只要碰到數學相關的問題就會下意識躲避。

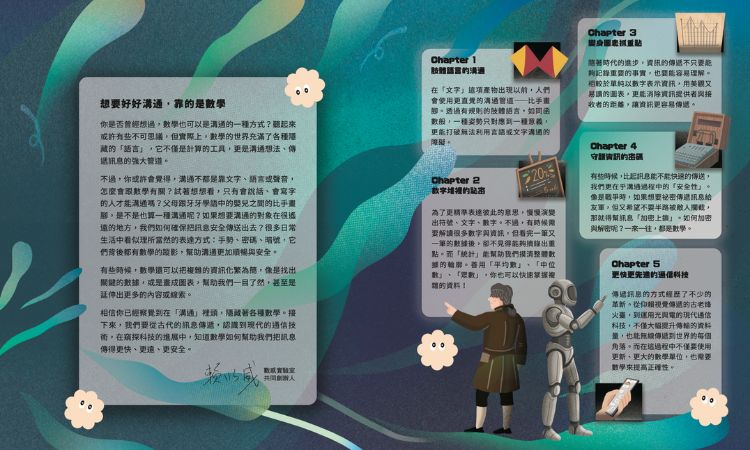

不過實際上,數學其實時常應用於我們的日常生活中,從古時候到現在,人們所運用的智慧,很常與數學形成連結。例如:棒球捕手需要利用巧妙組合,才能在瞬息萬變的球場對決裡立刻打出暗號?而無線通訊以及手機訊號要如何即時傳遞與溝通?以及過去戰爭時,如何傳送軍令、保密防諜,演變出變化多端的密碼成功不讓敵方發現?從古至今皆透過不同方式傳遞訊息進行溝通,而這些都與數學習習相關。

{本文經授權轉載親子天下,首圖由親子天下提供}

Q1:為什麼老師會選擇以「溝通」作為本書切入數學素養的主題?書中從手勢、圖像、表格、密碼談起,像是在說「如何用數字來理解和表達世界」——這樣的切入和課本裡教的數學很不一樣,這背後老師希望孩子學會的是什麼?

圖片來源:親子天下提供

A1:據說,當初書名「溝通」還被誤會是講人與人之間的溝通技巧,溝通方式嗎?我初次聽到這個說法覺得很有趣,因為我完全沒有想到這個面向。但認真思考了一下後發現的確可能會造成這樣的誤會⋯⋯當初我會設定這個主題,其實是因為我的研究領域是通信,例如手機、Wi-Fi怎麼傳訊號。別以為這好像很複雜,相較於前面提到的人與人溝通,機器之間的溝通,信號傳輸要單純許多。我們只在意如何用最少的成本,傳遞最多的資訊,如何「衡量」資訊量,如何避免傳輸時信號被錯誤的解碼。

我第一次開課時,也因為想要把通信講得更深入淺出,去查了一些史料,發現原來在電機資訊時代,最古老的烽火台,就是一種通信技術。棒球的手勢、船隻的旗語等等也都是通信。而且原理驚人地相似。

圖片來源:親子天下提供

這些都需要精密的計算,都需要數學。既然溝通(再說一次,不是溝通技巧的那種溝通)是人與人互動無時無刻都會發生的事情,那就是最適合作為數學科普的題材了。

那至於希望孩子們學會什麼,我猜他們會記得某些特別有趣(因人而異)的點,例如密碼棒,凱薩密碼,或是交通手勢,摩斯密碼等等。但我最希望的是能點燃他們對知識的好奇心,如果他們能在讀完後跟父母分享某個主題,或是借手機來查資料。那就是最棒的了。

▌更多數學邏輯小知識

圖片來源:親子天下提供

A2:求學時段老實說沒有。那時候我是個忙著學習如何做研究,還沒有餘裕去品味科技史、數學史得樂趣。而整本書裡我最喜歡的是摩斯的故事,第一是我覺得從畫家跨領域變成工程師,這個也跨得太遠。轉職背後「因為不想讓任何一個人在因為通信延遲,錯過與摯愛告別的機會」這段原因,更是讓我第一次看到時,就差點落淚(雖然他後來再婚了,但我們不要太苛責人家)。我很喜歡這種因為小小的個人因素,放在時代洪流毫不起眼,但因為當事者的深刻情感,驅動了他做某些事,進而撼動、改變了整個世界。

圖片來源:親子天下提供

不過後來我也發現,其實許多科學家、數學家,既然能在科學史上留下名字,必然有他獨特的人格之處。但過去我們在學習時都比較看到他們完美、知性的那面。如果有機會去挖掘他們的人性面、故事,其實都非常精彩。每個人只要每天寫寫自己的生活故事,其豐富有趣吸引的程度,應該都是百萬等級的大網紅。

Q3:書中有許多關於圖表、統計與密碼的例子,這些主題在國小階段屬於比較少見的內容,難度上相較於第一集《城市裡的數感素養課》也提升許多,老師認為孩子們為什麼需要提早接觸、學習這類「資訊教育」的數感?

圖片來源:親子天下提供

A3:我曾經看過一個說法,認為現今多數國家的數學教育目標,是為了培養我們學會微積分。固然微積分是非常重要的數學知識,甚至可以說是最重要的數學知識。但在這個大數據的時代,統計、機率、圖表更是頻繁地出現在我們的日常生活中。而且根據我自己的教學經驗,我不認為這些知識會過於抽象,必須要到孩子高年級、國高中才能學習與理解。反而是因為生活中常出現,現在小孩(至少我兒子,還是他…不太正常?!)有時候也會脫口而出「機率」二字。

圖片來源:親子天下提供

所以我很喜歡跟孩子們聊統計、機率、排列組合等相關數學,一方面我認為重要,一方面它們也是非常日常生活,甚至很多遊戲裡面都有的數學主題。很容易引起孩子們的興趣。

Q4:一提到老師,大家可能首先聯想到的,是「數學」、「數感實驗室」、「臺師大電機系副教授」等關鍵字。不過老師過去也曾著有多部小說與散文作品,在臉書貼文中更不乏對親情、回憶與自我期許的細膩書寫。很好奇,老師是如何看待近年社會中「重理工、輕人文」的風氣?又認為,在這個快速變動、科技掛帥的時代,不同領域之間的結合,為什麼是如此重要?

圖片來源:親子天下提供

A4:我其實一直是到了跨出科技領域後,特別是近幾年,才開始意識到好像在某些人心中存在「重理工」的想法。因為我自己反而覺得(例如我自己),許多理工人很嚮往人文領域的知識,會希望能在學習理工之餘,更去涉獵一些人文素養。

我覺得不管是科學、數學、文學,其實都是看待世界的某種濾鏡。戴上了數學的濾鏡,這個世界會變得精準、效率;科學濾鏡讓很多事情看起來可解釋,符合規則;但我始終認為,人是天生感性,後天理性的設定。多數時候,我們依然是憑著直覺、情感體驗這個世界。而文學,則是像製作標本那樣,把某些特定的情感擷取出來,化作文字(或影像),讓我們得以觀賞、產生共感。

不只如此,日本的諾貝爾物理獎得主湯川秀樹也曾說《莊子》、《源氏物語》對他的人格甚至研究,都有很大的影響。科學與哲學,在他心目中存在著高度的統一。以非常奇妙的方式,啟發他在思考物理問題時的創意靈感。

最後,就像伽利略一方面是科技之父,但他也是一位疼愛女兒的父親;我們在同事、父母、子女面前也都會展現不同的樣貌,而那些不同樣貌組合起來,才是完整的我們。所以我不認為文理是兩件事,除了學校考試要分科,職場會有不同能力需求。但作為人,我們都可以既理性思考(任何一位認為自己沒有數理腦的人,請想想你最近一次的投資理財,或出國換匯率,你應該還是有算了些什麼),也可以感性地體驗生活。

▌生活處處都是數學!

很多我們現在看起來習以為常的生活,其實處處隱藏數學小知識!

本書透過趣味的方式,發現潛藏在人際互動與訊息交流的方程式,從不同面向探究數學在生活中意想不到的應用方式!

✦

_20250428142635.jpg)