來自戰地記者的真情告白:「讓越多人看見戰爭裡的殘酷,就越有可能減少戰爭」

撰文 FLiPER(棠)João Silva,一個曾在阿富汗遭受地雷波及失去左腿的戰地記者這樣說道,為了追求世界的真相,這些記者們紛紛前往最嚴峻的環境、最危險的戰場、最緊繃的示威遊行,而這些攝影師是如何在這樣的狀況下拍下每一張照片,就來看看一些知名攝影師的經歷分享。

{本文經授權轉載自FLiPER,首圖取自FLiPER}

前往戰場前的準備

在戰場上,身邊的士兵或是敵人,都是受過戰術訓練和穿戴整套裝備,對於衝突的趨勢和臨機應變都比攝影師更了解,一位路透社的攝影師分享到,「頭盔、防彈背心是最基礎的裝備,沒有它們,就別想進戰場。」畢竟子彈並不長眼,敵人不一定會注意到對面的人是不是攝影師,有了安全才能拍攝最真實的畫面。

頭盔與防彈背心

此外,作者也分享到,在前往阿富汗之前,他也思考過要帶哪些器材,像是最基本的電池、記憶卡、轉接線等,一台隨時能夠跟公司或是大使館聯絡的筆電或通訊系統,不只要考慮負重是否會影響自己的行動,也要考慮所有極端狀況下會發生的問題,他也想過是否要帶三腳架輔助攝影,但想了一想,在不確定、隨時變動的環境下,腳架就顯得沒甚麼必要了。

林林總總的設備以防不時之需

▊ 用閱讀換位思考,體會記者的挑戰與困境

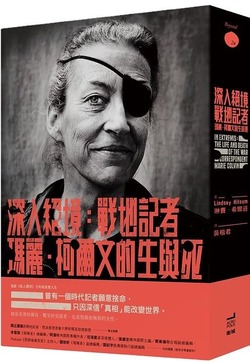

瑪麗‧柯爾文,是歐美家喻戶曉的偉大戰地記者。她曾隻身訪問利比亞狂人「瘋狗」格達費,也在以巴衝突的硝煙中與阿拉法特會面,還獲贈珍珠。她走訪戰地,無懼砲火,關注殘破世界裡珍貴的一絲人性。即使她在轟炸中瞎了左眼、左耳失聰,但仍止不住她凝視真實、報導真相的熱情,之後更以「獨眼」的女俠形象深深烙印在世人的記憶當中。二○一二年,她不幸死於敘利亞的戰火,將畢生都奉獻給了戰地記者這份職業。

從《深入絕境:戰地記者瑪麗‧柯爾文的生與死》書中,可以知道這不僅是一位非凡女性的傳記,也是二十世紀末一系列重要的國際爭端、人道危機的回顧,更可以讓我們看見:敢於深入絕境的戰地記者,曾經在國際大事現場扮演的重要傳真角色,與他們為接近真相而做的人生選擇。透過瑪麗‧柯爾文的一生,或能喚起「我們需要什麼樣的新聞」的省思。

☞ 點我收藏《深入絕境: 戰地記者瑪麗.柯爾文的生與死》

「我不會停止發問,我要繼續做理所當然的事情。」日本知名記者望月衣塑子,無疑是日本媒體界最特立獨行的存在之一。她總是一身簡易套裝,在各大採訪現場高舉發言的手,面對政府高官和事件黑幕也毫不動搖。

她為了拼湊真相的拼圖而不斷發問,但對於崇尚合群、集體主義的日本社會來說,此舉無疑是在挑戰權威和眾人觀感。

有人說,她譁眾取寵;也有人說,她勇敢堅定,卻只有她自己知道,當年為何選擇成為追尋真相的新聞記者......

☞ 點我收藏《新聞記者: 讓首相拒絕回答的女記者》

上前線只為了傳遞真實的畫面

根據報導統計,在 2015 年時已有將近 109 位記者因為身居險境而身亡,到現在這個數字依舊沒有減少,很多人也會好奇,收入既不會比坐辦公室高多少,也無法預期會不會受到攻擊、俘虜,為何這些人還是要捨命去完成這件事。

心理學家 Anthony Feinstein 曾經研究了數十位戰地記者,為了了解他們的動機、創傷,最重要的是他們為何堅持,他說道:「記者跟軍人不同,沒受過專業訓練,然而他們一次又一次的回到不同的戰場上,他們最能清楚戰爭帶來的影響。」,在研究中發現,大部分攝影師在結束後選擇坦然面對戰爭創傷,他們也相信,戰爭不只是廝殺,更多的是透過這些負面的影響,讓更多人去關注這件事,盡可能的減少戰爭。

戰地記者非常有可能遭到俘虜、攻擊

戰爭的受害者不只是軍人,而是兩個族群中的全部人

一位從盧安達內戰、蘇丹政變中倖存下來的攝影師 Jack Picone 說:「很少真的有人為了刺激去做極端的事(指前往戰爭)」,Jack 在逃過幾次死劫後意識到,攝影不單單是藝術,在戰場上更是道德與寫實之間的兩難,透過觀景窗看到的世界,每按下一次快門,似乎就要對整個事件負責,透過攝影傳遞戰爭對於整個社會影響,不只是軍隊交火,更多的是無辜的人受到的牽連,傳遞這些真相,就變成了他的責任。

攝影作品《Genocide》(來源:Jack Picone 個人網站)

有一句話流傳在攝影圈中:「You can’t do war photography from a distance.」(你不能遠距離拍攝戰爭),只有不懼怕子彈和攻擊,才能向世界傳遞最真實的訊息。

{本文經授權轉載自FLiPER(手拿相機也無法保命,戰地攝影師如何在戰火中求生存)}

✦

▊ 延伸閱讀

☞ 重新建立觀看的儀式|聶永真談奧山由之攝影集《BACON ICE CREAM》台灣版設計

☞ 看一眼就融化的寵物表情包;認識動物攝影師Alex Cearns鏡頭裡的永恆

☞ 飽覽三位風格不同的街頭攝影師,偶遇日常美好的一瞬

☞ 太專心地往前走,反而落失了這些風景。專訪攝影師余惟、剪紙藝術家 Wuba Yang