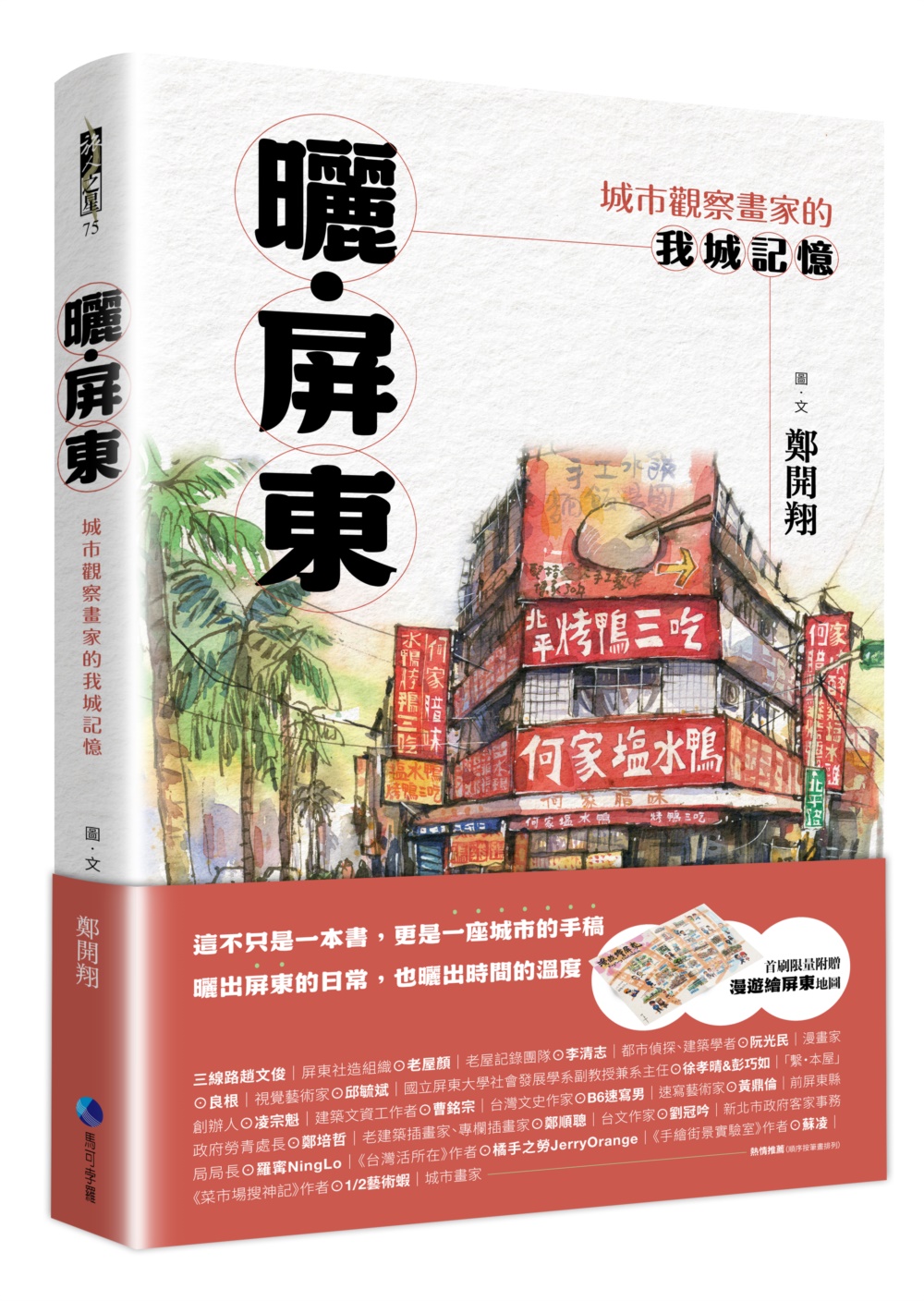

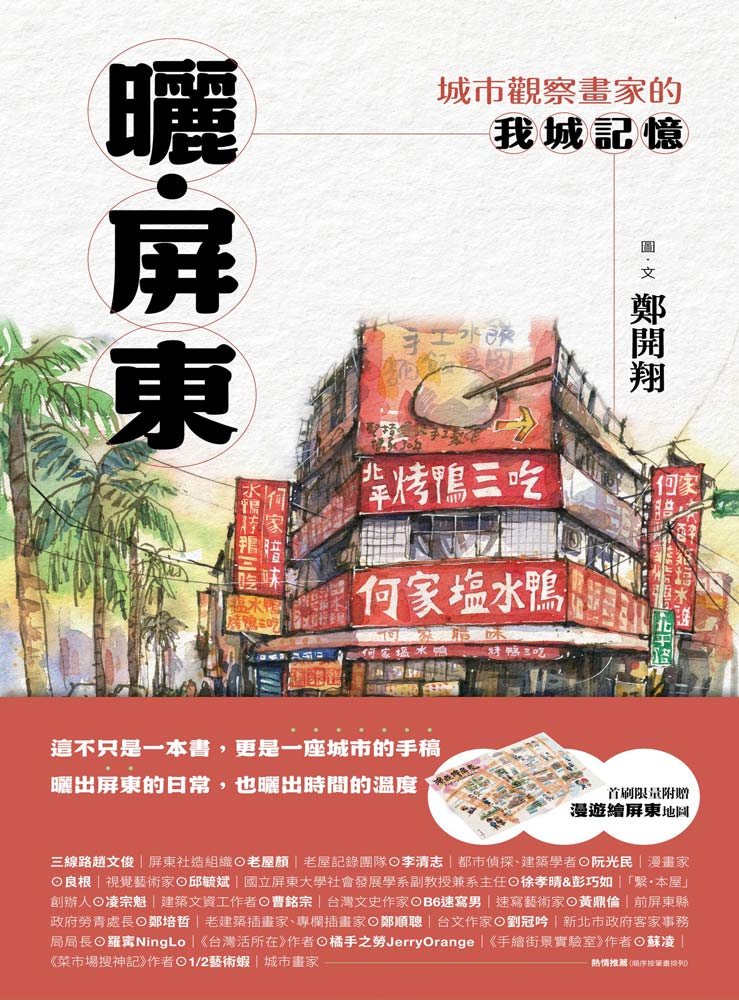

用畫筆曬出對家鄉的愛——專訪鄭開翔《曬.屏東》

撰文 吳亭諺.攝影|Ogawa Lyu.場地協力|時拾咖啡

畫畫原來是件快樂的事

「以前讀美術班時,真的不會特別想畫畫,對我們來說,畫畫更多時候是為了交作業,或是為了比賽。」鄭開翔回憶,那時候如果要參加比賽,往往會翻歷屆作品,參考得獎者畫過的題材,很難有自己的想法。直到接觸了城市速寫,發現生活中的每個角落都能成為題材,才真正感受到畫畫原來是件快樂的事。

這也讓他在退伍、回到家鄉屏東之後,開始對身邊的一切充滿繪畫的衝動:車站、市場、夜市……每完成一張速寫,他就對那個地方多一份連結。同時,他也在閒暇之餘,參與地方社大的文史課程,逐漸發現屏東原來有這麼多有趣又厲害的地方。

例如新書《曬.屏東》提到屏東最老的逢甲商圈,是鄭開翔從小走逛、買衣服的所在,但直到近幾年漫遊寫生,才在街道邊看到一個斑駁的「逢甲商圈地下街入口」招牌,發現這裡還有一個地下市場。想順著美麗的傳統磨石子扶手走進,入口卻已被封住。後來詢問長輩才知道,那裡過去有間軍公教福利中心,還有溜冰場、舞場、撞球間等娛樂設施,曾經榮極一時,隨著商圈轉移而封存。

當然也有些跟記憶衝突的地方。他回憶,以前在東山寺旁的東山幼稚園讀書,阿嬤就在附近的勝利市場賣麵,因而時常在附近走跳。拆除後,大部分人對於勝利市場的印象,只停留在勝利路上的另一個市場,讓他不禁懷疑,是不是自己的記憶有問題,怎麼會沒有人記得?這也讓他意識到,紀錄是很重要的。

紀錄作為一種告別

回到家鄉的那幾年,正好屏東變化最大,鄭開翔自嘲,自己畫下的街景、巷弄,沒多久就會不見,就像「死亡筆記本」一般。身為地方居民,他一邊透過繪畫與家鄉建立連結,一邊看著熟悉街景消逝,有多少期待,就有多少失落。

像是屏東有著四十年歷史的西市場,在過去,是台灣少數有著特殊設計的摩登市場,而後因各種規劃考量,一直有要被拆除的風聲,當時陸續有不少團隊進駐舉辦活動與導覽,讓鄭開翔開始留意這個地方,也自發性到場記錄。

一開始,有些店家對他的行為抱持懷疑,會問他是不是政府單位派來的?是不是哪個案子的前置作業,畫完這裡就要被拆掉了?「確實,我也常想,我去畫畫某種程度上是不是在消費他們?」站在店家的立場,一個個團隊前來約訪,讓他們感覺被重視、付出真心訴說故事,然後,就沒有然後了。「我會覺得,我不想要是這樣的人。但沒辦法,這的確就是一種消費。」

以畫筆留下城市地景,對他而言不是什麼偉大的行動,更多時候是相對消極的——「因為沒辦法保留下來,才去記錄它。」清楚如此,還是想畫,也許只出自某種柔情:「如果這地方真的要被拆掉,我們是不是可以稍微溫柔一點去對待它?好像透過這些告別的方式,可以放下些什麼。我覺得那個過程也是重要的。」

因著對家鄉的熱愛,鄭開翔對政府規劃有很多想法與意見,卻常常覺得使不上力。有朋友說:「你不是領域的專家,不應該妄下評論。」不甘心的他,嘗試將作品結合文史資料,讓論點更有支撐,洋洋灑灑寫了十萬字書稿——完成後,文字擱著,他離開了屏東。

「那其實是一種逃避,不想再面對了。」愛之棄之,相隔四年,鄭開翔重新審視這些文字,這段時間的離開,讓他有機會沉澱,情緒也逐漸平靜下來。他嘗試用更中立、甚至以執行者的角度來思考當時的事情,也重新整理內容,梳理出《曬.屏東》的脈絡。

「這本書可以說是我創作的原點。」回頭看這些當時的畫,沒有考慮讀者會不會喜歡、哪些內容適合放進書裡,或許只是一處無聊的街角、一個平凡的畫面,都奠定他「透過速寫和地方產生連結」的創作方式。「日常小事建構了生活、形塑文化,但往往最容易被忽略。」鄭開翔的下一本書,作為續集,將持續探問這段「失去」背後的過程。

他不是沒有過擔心:以屏東為題,讀者會不會感到陌生、沒興趣?「我希望大家看到的不是只有屏東,而是有個畫畫的人,用他的方式想辦法記錄他的家鄉。也因此會想回頭關注自己的城市。」當越多人在乎、記錄、傳遞,這些日常就不會那麼容易消失。

《曬.屏東:城市觀察畫家的我城記憶》

作者|鄭開翔

出版|馬可孛羅

關於《提案on the desk》

一本聚合日常閱讀與風格採買的書店誌,紙本刊物每月1日準時於全台誠品書店免費發刊。每期封面故事討論一個讀者關心的生活與消費的議題,推薦給讀者從中外文書籍、雜誌、影音或食品文具等多元商品。

☞線上閱讀《提案on the desk》

☞雲端下載《提案on the desk》

☞《誠品書店eslite bookstore》粉絲專頁

Current Issue_牠是我的寶

Pet You, Pet Me too