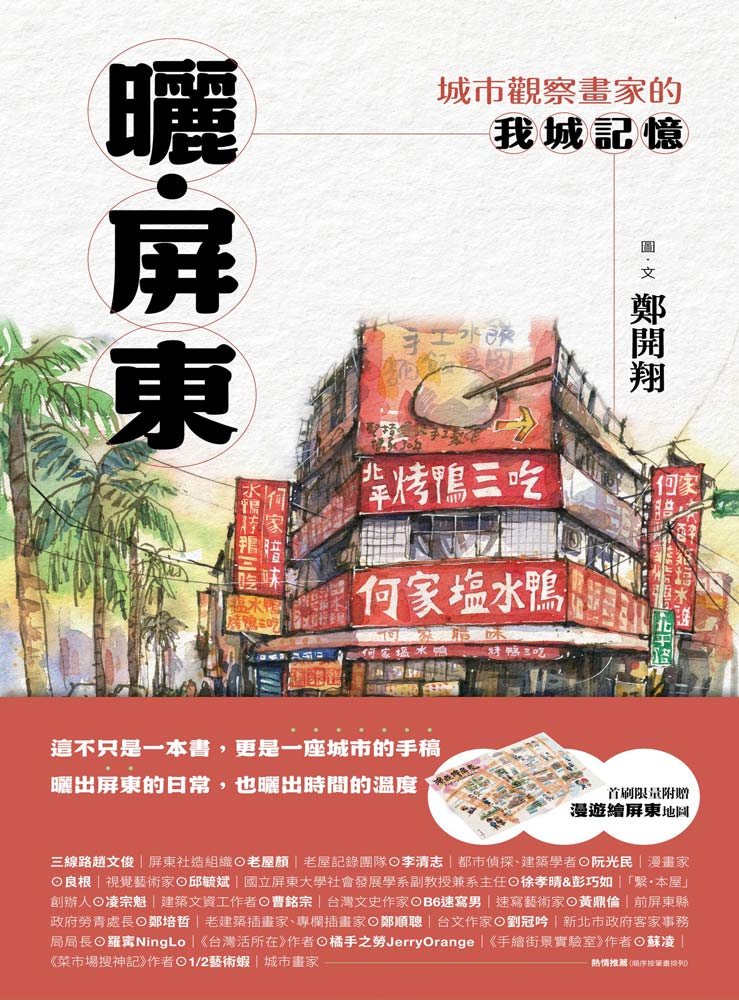

用画笔晒出对家乡的爱——专访郑开翔《晒.屏东》

撰文 吳亭諺.攝影|Ogawa Lyu.場地協力|時拾咖啡

画画原来是件快乐的事

「以前读美术班时,真的不会特别想画画,对我们来说,画画更多时候是为了交作业,或是为了比赛。」郑开翔回忆,那时候如果要参加比赛,往往会翻历届作品,参考得奖者画过的题材,很难有自己的想法。直到接触了城市速写,发现生活中的每个角落都能成为题材,才真正感受到画画原来是件快乐的事。

这也让他在退伍、回到家乡屏东之後,开始对身边的一切充满绘画的冲动:车站、市场、夜市……每完成一张速写,他就对那个地方多一份连结。同时,他也在闲暇之余,参与地方社大的文史课程,逐渐发现屏东原来有这麽多有趣又厉害的地方。

例如新书《晒.屏东》提到屏东最老的逢甲商圈,是郑开翔从小走逛、买衣服的所在,但直到近几年漫游写生,才在街道边看到一个斑驳的「逢甲商圈地下街入口」招牌,发现这里还有一个地下市场。想顺着美丽的传统磨石子扶手走进,入口却已被封住。後来询问长辈才知道,那里过去有间军公教福利中心,还有溜冰场、舞场、撞球间等娱乐设施,曾经荣极一时,随着商圈转移而封存。

当然也有些跟记忆冲突的地方。他回忆,以前在东山寺旁的东山幼稚园读书,阿嬷就在附近的胜利市场卖面,因而时常在附近走跳。拆除後,大部分人对於胜利市场的印象,只停留在胜利路上的另一个市场,让他不禁怀疑,是不是自己的记忆有问题,怎麽会没有人记得?这也让他意识到,纪录是很重要的。

纪录作为一种告别

回到家乡的那几年,正好屏东变化最大,郑开翔自嘲,自己画下的街景、巷弄,没多久就会不见,就像「死亡笔记本」一般。身为地方居民,他一边透过绘画与家乡建立连结,一边看着熟悉街景消逝,有多少期待,就有多少失落。

像是屏东有着四十年历史的西市场,在过去,是台湾少数有着特殊设计的摩登市场,而後因各种规划考量,一直有要被拆除的风声,当时陆续有不少团队进驻举办活动与导览,让郑开翔开始留意这个地方,也自发性到场记录。

一开始,有些店家对他的行为抱持怀疑,会问他是不是政府单位派来的?是不是哪个案子的前置作业,画完这里就要被拆掉了?「确实,我也常想,我去画画某种程度上是不是在消费他们?」站在店家的立场,一个个团队前来约访,让他们感觉被重视、付出真心诉说故事,然後,就没有然後了。「我会觉得,我不想要是这样的人。但没办法,这的确就是一种消费。」

以画笔留下城市地景,对他而言不是什麽伟大的行动,更多时候是相对消极的——「因为没办法保留下来,才去记录它。」清楚如此,还是想画,也许只出自某种柔情:「如果这地方真的要被拆掉,我们是不是可以稍微温柔一点去对待它?好像透过这些告别的方式,可以放下些什麽。我觉得那个过程也是重要的。」

因着对家乡的热爱,郑开翔对政府规划有很多想法与意见,却常常觉得使不上力。有朋友说:「你不是领域的专家,不应该妄下评论。」不甘心的他,尝试将作品结合文史资料,让论点更有支撑,洋洋洒洒写了十万字书稿——完成後,文字搁着,他离开了屏东。

「那其实是一种逃避,不想再面对了。」爱之弃之,相隔四年,郑开翔重新审视这些文字,这段时间的离开,让他有机会沉淀,情绪也逐渐平静下来。他尝试用更中立、甚至以执行者的角度来思考当时的事情,也重新整理内容,梳理出《晒.屏东》的脉络。

「这本书可以说是我创作的原点。」回头看这些当时的画,没有考虑读者会不会喜欢、哪些内容适合放进书里,或许只是一处无聊的街角、一个平凡的画面,都奠定他「透过速写和地方产生连结」的创作方式。「日常小事建构了生活、形塑文化,但往往最容易被忽略。」郑开翔的下一本书,作为续集,将持续探问这段「失去」背後的过程。

他不是没有过担心:以屏东为题,读者会不会感到陌生、没兴趣?「我希望大家看到的不是只有屏东,而是有个画画的人,用他的方式想办法记录他的家乡。也因此会想回头关注自己的城市。」当越多人在乎、记录、传递,这些日常就不会那麽容易消失。

《晒.屏东:城市观察画家的我城记忆》

作者|侯文咏

出版|皇冠文化

关於《提案on the desk》

一本聚合日常阅读与风格采买的书店志,纸本刊物每月1日准时於全台诚品书店免费发刊。每期封面故事讨论一个读者关心的生活与消费的议题,推荐给读者从中外文书籍、杂志、影音或食品文具等多元商品。

线上阅读《提案on the desk》

云端下载《提案on the desk》

《诚品书店eslite bookstore》粉丝专页

Current Issue_牠是我的宝

Pet You, Pet Me too