专访徐冰 | “不可能完成的任务”究竟要如何完成?

撰文 诚品生活苏州自2008年从纽约回国,徐冰在“独立艺术家”的身份之外,还肩负着带领青年艺术家“踏上征程“的任务。辗转国内外,他对东西方艺术教育的优势与弊病皆深有心得。

2017年11月11日,“雁渡寒潭不留影——徐冰和他的学生们作品展“开幕,同期诚品艺术大讲堂也邀请徐冰进行现场分享,我们有幸在活动后对老师进行了采访。

一

徐冰的《天书》反映了他“一直以来对知识进不去又出不来的敬畏之感”。此后,他不断地通过艺术作品解构、实验,一步步接近、解读、反思中国文化和民族特征。

在他的创作动力中,一部分来自于对“没有人做过的事情才值得去尝试“的决心,另一部分则是对“我们的文化基因里到底有什么东西是可以用”的好奇。

从天马行空的想象,到艺术作品的实践,如何完成“天才落地”的过程?

每个人都有特殊之处,这种“天才”的成分需要自己善于运用和转换,要说我拥有的“天才”,只能是一种“固执地希望完成一项‘不可能的任务’,并最终找到一个缝隙将之实现”的决心。就我个人而言,我喜欢做有难度的工作,因为只有“难度”和“无中生有”的事情才值得去尝试,这就是我的创作动力。

就《蜻蜓之眼》而言,无论是实验电影或集锦短片,对我都不会是一件值得去做的事情。它必须是一部通过监控影像素材剪辑而成的剧情长片,这种冲突性成为了我的创作动力。同时也有人质疑,这是一项不可能完成的任务,因为它的创作理念违背了电影创作最基本规则,但我始终认为,这件事中一定有一道缝隙可以走进去。于是我们不放过所有能收集到的材料,不浪费每一个监控细节,这时候它的缝隙就出现了,作品就能最终完成。

徐冰最新影像作品《蜻蜓之眼》海报。作品运用监控录像素材剪辑完成一部剧情电影,试图颠覆传统电影叙事手法。

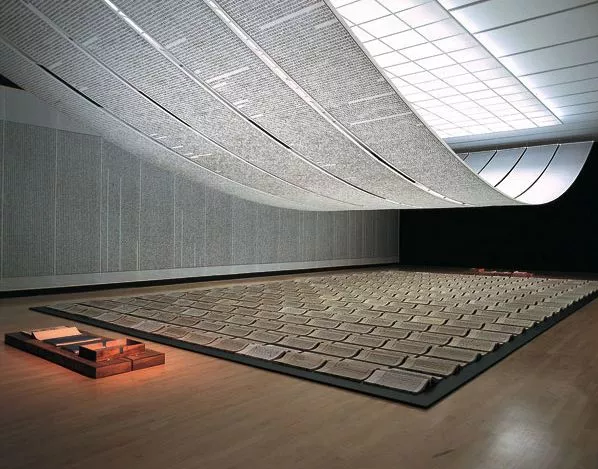

我的创作过程如同科学实验,如果需要准确地反应作品所传达的意味,便需要非常严格而认真地执行,不能有任何折扣。这场实验是不允许由于创作者的粗糙和随意,而未使作品到达应有的准确度。在创作《天书》之初,我很清楚地知道这件作品的命运取决于整个制作过程的态度,假戏真做到了不可思议的地步,艺术张力就会出现,反思意味也随之而来。“认真的态度”在这件作品中,是属于艺术语汇和材料的一部分。

《天书》历时四年完成,整体作品由几百册古代经卷式卷轴以及被放大的书页铺天盖地而成,其中文字由徐冰一人手工刻制的四千多个宋体活字,版编排印刷而成。这些看似“汉字”的文字是由徐冰制造的伪汉字,而这些书物所构成的“文字空间”,包括艺术家本人在内,没有任何一个人可以读懂。

如何串连起作品中传统文化与当代艺术之间的关系?

在我看来,传统文化与当代艺术的性质和重要性是随时变化转换的,只有在这样的关系中认识它们,才能够获得相对的价值。

我作品中运用的中国传统的沟通方法或视觉呈现都不是计划所为,而是在漫长的创作过程中逐渐成型的——我发现,原来自己对中国传统如此着迷,甚至基因中存在着浓重的传统文化的影响。另一方面,由于我们的生活环境在大部分情况下,都隔断了与传统的关系而向西方学习,因此即使这些文化对我有着深刻影响,我也不自知,这便造成了事实与认知的错位。

作品《背后的故事》(2004-2006)。透过磨砂玻璃,树木与山石朦胧的轮廓展示出一幅极具东方韵味的山水画。而在玻璃背后,完成这幅“水墨画”的干松枝、泥土、棉絮等装置,它们通过胶带和鱼线互相连接,成为隐藏在美丽画面的背后的事物。

因此我总是通过艺术创作,创造一个特殊的实验室,去发现传统文化中的价值,并发掘如何运用这些价值的方法。我相信挖掘和重新认识这些价值一定会对当下或未来起到作用,它们会弥补人类文明走到今天的盲点和缺失,缓解文明与自然间的紧张关系。

二

在浏览完此次展览后,徐冰在讲座分享中表达了自己对学生们作品的看法,他认为:“作品有点太精致了,和诚品的风格有点太顺了”。

在他看来,国内艺术院校培养出的艺术家们,缺少了理解自己身为一个艺术家,如何平衡与社会构成的交换关系,他们需要发掘出丰富的社会现场能量与当代艺术作品之间存在的相互作用力。但若不发掘出其中的“艺术张力”,打破人们常规的思维运作模式,则会显得过于“精致”,艺术反思也就无从谈起。

如何把握“粗糙”与“精致”的关系,从而传达其中的艺术张力?

“粗糙”和“精致”的概念涉及到艺术方法的问题。就艺术作品与展览环境而言,环境中的任何东西,包括氛围与文化,都可能成为创作材料或艺术表达的手段。我们需要精致地考量和判断:如何利用好这里的环境,使之相互作用,因此这种“精致”与“粗糙”的思维并不局限于作品本身。其实是想法要结实和精致,而不是制作的精致想法却是粗糙的。

我喜欢通过艺术作品去触碰、刺激,甚至改变人的思维局限性,“粗糙”和“精致”的这种错位性就能带来思维的反转,由此重新启动思维运营的线索,重新认识文化的本质。在创作《凤凰》时,我就找到了这样一种表达语言。当我站在美术馆的建筑工地上,所感受到的氛围与未来即将建成的这座“金碧辉煌”的大厦之间形成了一种张力。一般如此规模的大厦中所陈列的都是极为讲究的公共艺术,它们本身与“金碧辉煌”的环境相呼应,这时的张力便不存在了。但我认为,如果将大厦建造现场的粗粝感转换成艺术作品放置与大厦里,则会增加“金碧辉煌”的感觉,而建筑也将给力于这件粗粝的艺术品,而真正有意义的内涵在这样的张力中产生。

作品《凤凰》(2007-2010)取自建设过程中的废料、劳动工具、建筑工人的生活用品等,总长约45米、宽12米、高10米,重12吨。

事实上,“艺术张力”中的很多东西是在艺术之外获取的。在电影《蜻蜓之眼》中,如果使用现实的监控素材制作一部纪实影片,整体的思维运作与逻辑关系就会非常顺畅,产生一种“腻”的感觉,因为太“顺撇”了。因此,我选择用这些素材做一个剧情长片,一个仅仅通过监控影像才可以讲述的故事。尽管这个过程中,我们曾担心剧情的推进会变得十分困难,但只有这样才会产生作品最初想要呈现的张力。

从美院毕业留校任教,在国外工作创作,再回校担任导师,这辗转的国内外的经历让您对艺术教育产生了何种反思?

这是一个很值得讨论的问题,因为目前东西方艺术教育都存在各自的问题,看上去问题的表现形式很不同,可究其原因是相同的——都是由学院体系认识上的程式化导致的。教学的要求必须是可量化的东西,但“技法、形式”容易说清楚,艺术的核心部分却是难以量化的。所以,学院最容易陷入孤立地研究艺术形式和手法的教条中,把艺术研究局限在量化的形式、材料中,导致了从根本上抓不到艺术的核心问题。

我通过每年大约十几场在欧美艺术学院的演讲和与研究生的个别讨论,以及从各地来纽约发展的学生的困惑中,看到了西方艺术教育的问题——偏颇地强调创造性。实际上,创造性的获得有规律可寻,但它的发生又是相当个案的。创造性思维的培养无疑是重要的,但西方艺术教育把创造性思维的获得引入一种简单的模式中,而不是对创造性产生机制从根本上进行探索。结果是,学生充满了创造性的愿望,却拥挤在只为“创造性”而创造的窄路上。由于思维的方法都一样,他们的创造结果自然也是一样的,这本身就损坏了学生与生俱来的一部分创造性。

再从西方具体教学方法的弊病上来分析,他们主要的方法是强调作者对作品的解说能力。这其中的悖论是:视觉艺术最有价值的部份是不能用语言代替的,正因为有些事情无法用语言解说,才诞生了”艺术“。但教授强行把学生的思维欠入了艺术史的模式中,这直接导致了:学生对作品本身不负责任,反而看中解说的效果。他们受到的训练不是艺术创造本身,而是为艺术辩解的能力。

中国当代艺术教育的长处和短处,其利弊是交织在一起的。以我个人的经验和遍布在世界各地毕业生的表现,我感到我们最大的问题是:学生直到毕业,也没有把艺术的道理搞清楚——身为一个艺术家,他与社会构成一种怎样的交换关系?你能交付给社会什么,社会才能回报予你。在美术学院有先生讲艺术史论,另外一部份先生教技巧,但我总感觉缺少一个中间的部份——没有人讲两者的关系和其中的道理。一个学生,如果弄懂了这个道理,那么他在什么环境下,做什么工作都没问题。

艺术最有价值的部分,是拥有对其所处时代的敏感,对当下文化及环境高出常人的认识,对旧有艺术在方法论上进行改造,并用“艺术的方式”提示出来。一直以来我们对艺术基础的认识是偏执的,重视绘画基础,而不重视思维能力的基础,也不考虑作为需要面对未来的艺术家应具备的条件。我们培养一个艺术家,花在素描上的时间是惊人的,而在这样大量的时间内,没有课题的变化,只有难易程度的变化。全部过程只解决了一个技术的事情——学会把三维的对象画到二维的平面上。

未来学院的主要任务,一定是要培养开阔的创造性视野的人,有极强适应性的、进入社会各种工作结构和领域的人,具有极强的预感力和懂得如何发挥才能的人。这包括创意——对人的思惟具有启发性的价值;实现的能力——知识的广泛、解决问题的办法和精湛的技能。