- 迷誠品|meet eslite

- 主題專欄

- [早安!周日經典電影院:特別邀稿]風帶走了阿巴斯|聞天祥

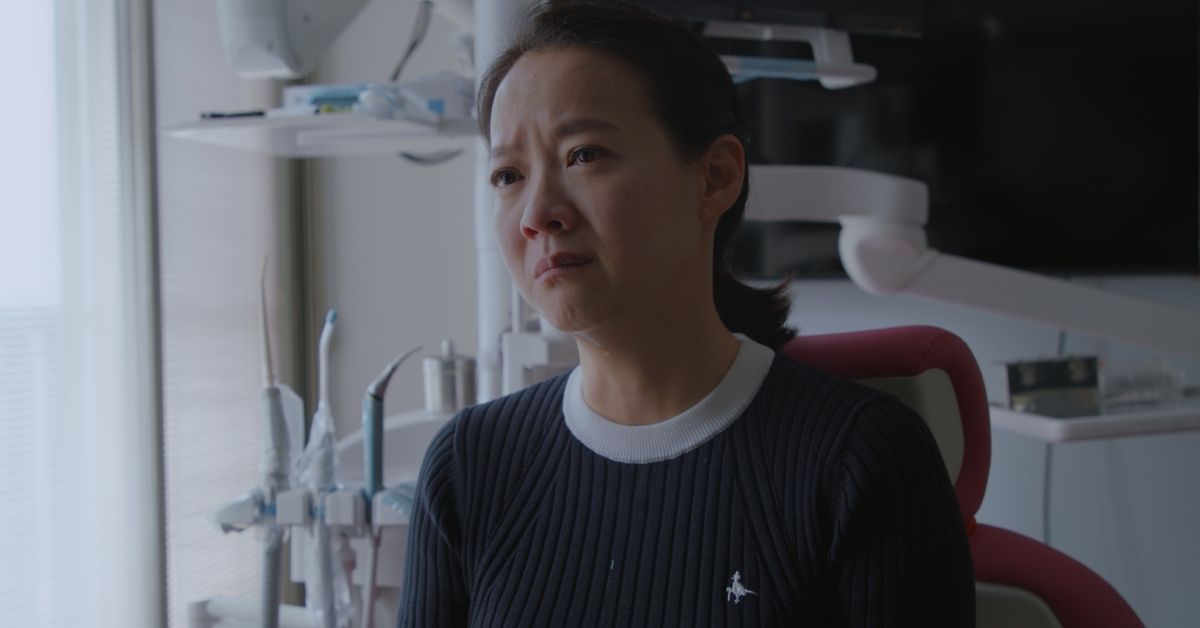

![[早安!周日經典電影院:特別邀稿]風帶走了阿巴斯|聞天祥](/Content/Images/Article/n001_2022SS_SUN_1200x628_20220311163757.jpg)

[早安!周日經典電影院:特別邀稿]風帶走了阿巴斯|聞天祥

撰文 聞天祥

本文原為阿巴斯基亞羅斯塔米(Abbas Kiarostami, 1940-2016)逝世時,

聞天祥老師撰寫的緬懷專文。

經聞天祥老師親自調整後,修改電影劇情細節敘述內容。

因此,本文亦適合尚未看過阿巴斯導演作品的觀眾閱讀。

誠品電影院

風帶走了阿巴斯 聞天祥

時常被影迷暱稱為「阿巴斯」的基亞羅斯塔米(Abbas Kiarostami),是帶領伊朗電影衝出國際的關鍵人物,對我輩影迷更是影響深遠。

儘管我確記1991亞太影展輪到台北主辦時就看過馬克馬巴夫(Mohsen Makhmalbaf)的《自行車騎士》(The Cyclist,1989);1992金馬影展也引進過馬基麥吉迪(Majid Majidi)的處女作《私貨》(Baduk,1992)。但要等到1993金馬影展為阿巴斯做了導演專題,放映他的五部作品,這才正式引爆台北影壇的「伊朗熱」。

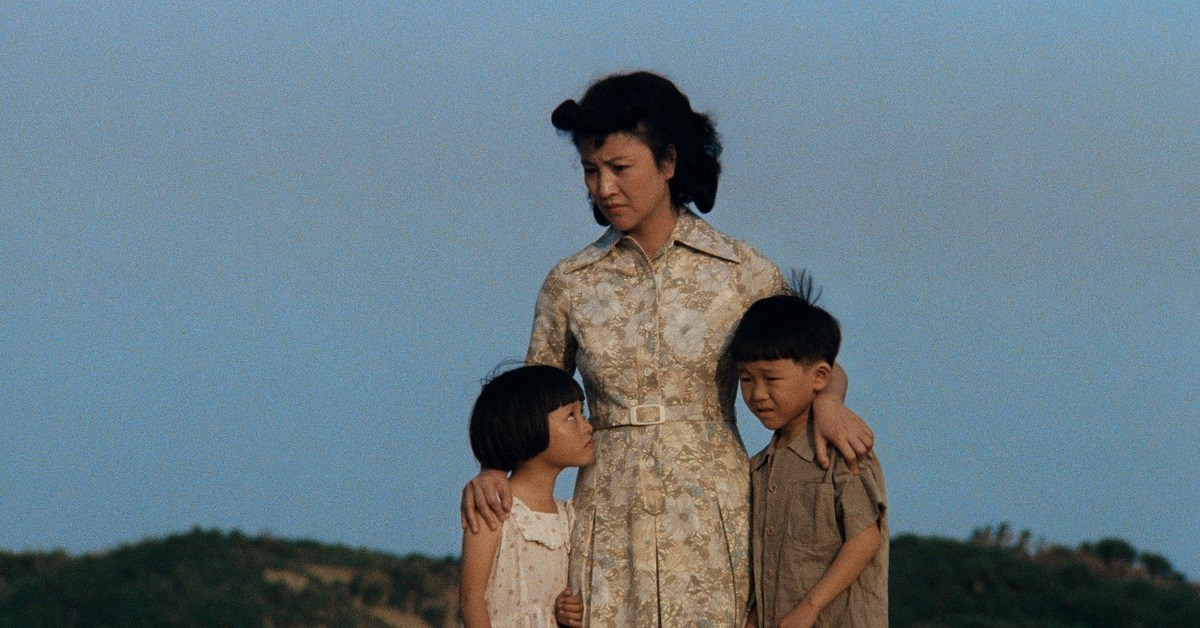

尤其在《何處是我朋友的家》(Where Is the Friend's Home?,1987)最後一場影展放映時,不僅聞風而來一群藝文名人,還有買不到票的觀眾在戲院外舉牌求票。這部不過描述一個小男孩攪盡腦汁想把不小心帶回家的作業簿還給鄰座同學的電影,在質樸的語言中,對比了成人與兒童觀點的差異,卻沒有落井下石,而是寬容地看待眾生,情韻綿緲;最後那顆不落言詮的小花特寫,更把童稚的心意激盪出昇華的力量。

想想一部1987年的神作,我們卻要到1993年才得見。除了過往電影傳播確實不如當今迅速外,非主流的國族與作者電影一步一腳印的篳路藍縷,莫過於此。對比台灣電影在八、九0年代國際影壇的境遇,也有幾分類似。

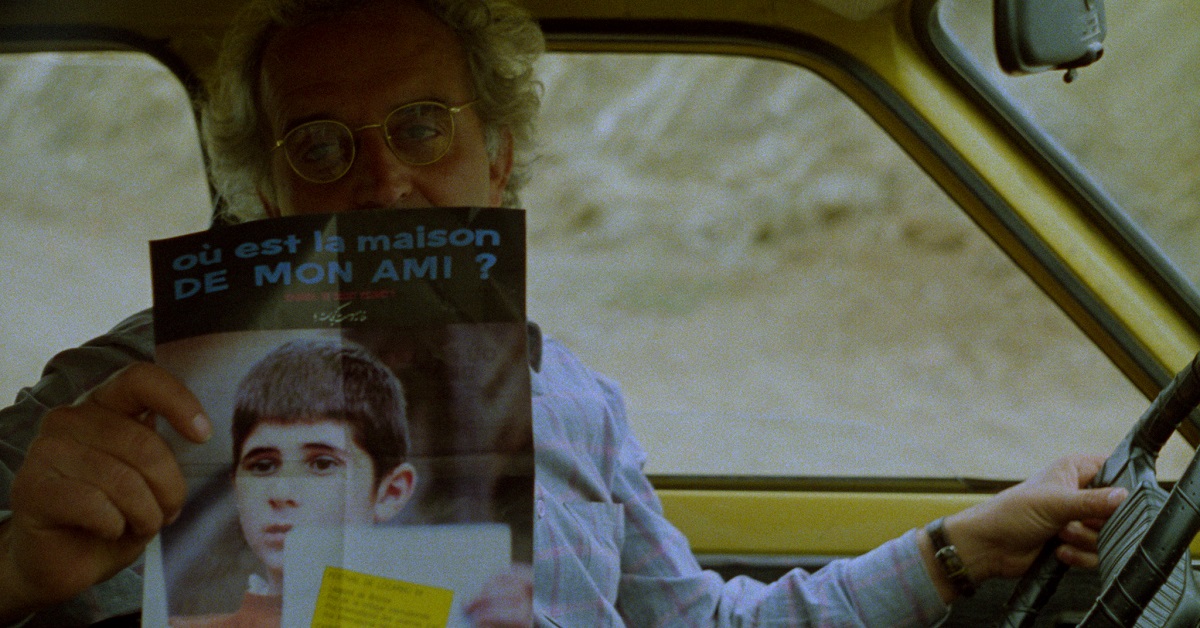

在《何處是我朋友的家》漫長的參展之路上,總有影迷向導演問起片中兩個可愛男生的近況。殊不知1990年伊朗發生大地震,《何》片拍攝地點寇科(Koker)即為災區。你可以想見才看完影片的觀眾知道兩個主角下落不明時,會有多麼震驚難過。於是有了《生生長流》(And Life Goes On…,1991)這部電影,描述一個《何》片的工作人員帶著兒子來到災區探詢兩名童星的下落,結果卻目睹存活下來的居民以一種強韌而充實的方式繼續活下去。最後男主角把想看足球轉播的兒子交給正在架設天線的災民們照料,獨自開著老爺車上山,在停不停下來讓一個路人搭便車之際,阿巴斯再度展現讓人五體投地的功力。也難怪1999年「九二一大地震」後,當屆金馬影展和台北電影節發生這部電影的搶片大戰。這兩部電影看似延續,事實上《生生長流》與《何處是我朋友的家》時隔五年,阿巴斯中間還拍了其他片。

當1993金馬影展的觀眾為阿巴斯喝采的時候,他並沒出現,因為當時正在忙《橄欖樹下的情人》這部要問鼎1994坎城影展的作品。有趣的是《橄欖樹下的情人》又和前兩片藕斷絲連。講的是一個劇組來到百廢待舉的小鎮拍攝《生生長流》,當地一名泥水匠得到一個小角色飾演在地震隔天結婚的新婚丈夫,但令他興奮的是在片中扮演他妻子的正是愛慕多時的女孩,他決定利用這次拍片不得不接近的機會,等她一個真心的回答。還記得阿巴斯在《生生長流》最後並沒揭露《何處是我朋友的家》兩個童星的下落,結果卻在《橄欖樹下的情人》看似不經意給出了答案。

這種獨特的影展經驗,總是難以跟外人道。1994阿巴斯依約來了台北,影迷的熱情,讓他忍不住誇讚。奇妙的是《橄欖樹下的情人》雖是這三部曲的最後一部,卻是他第一部在台灣做商業放映的作品;《何處是我朋友的家》要到1996年4月才終於在戲院上片。好片經得起時間考驗,即使到今天,我依然不時重看《何處是我朋友的家》。

而在這三部曲中間,阿巴斯還拍了另一部電影《特寫鏡頭》(Close Up,1990)描述一個假冒導演馬克馬巴夫之名的人,起先招搖撞騙,卻愈演愈入戲。真假之間,辯證了電影和現實的若即若離,近年評價也愈來愈高。

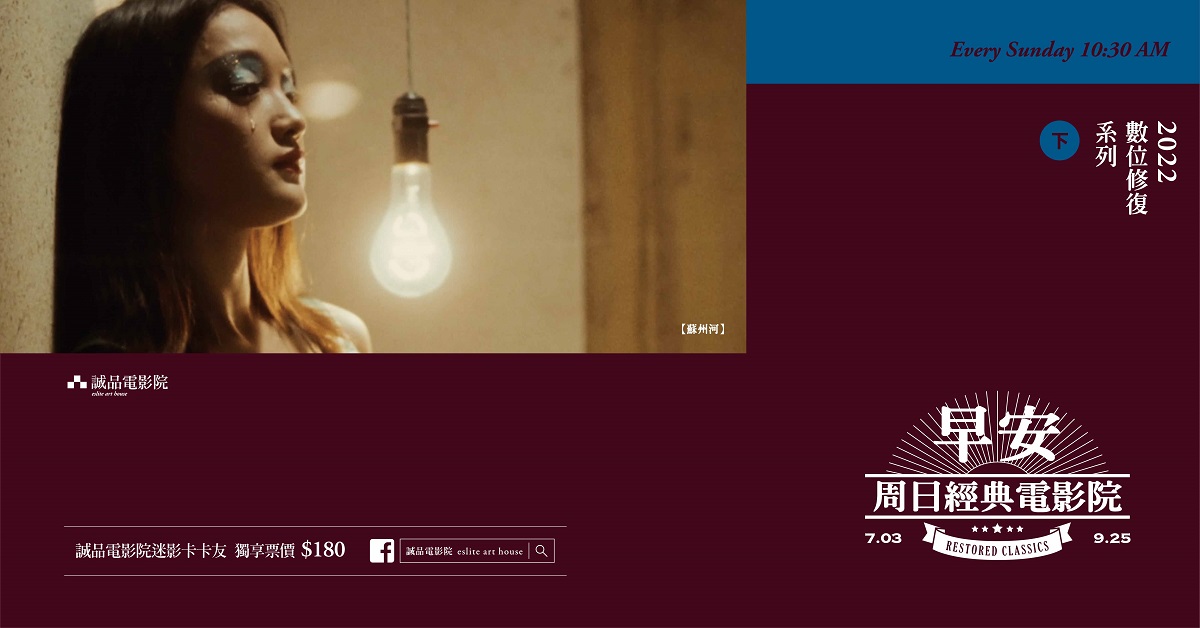

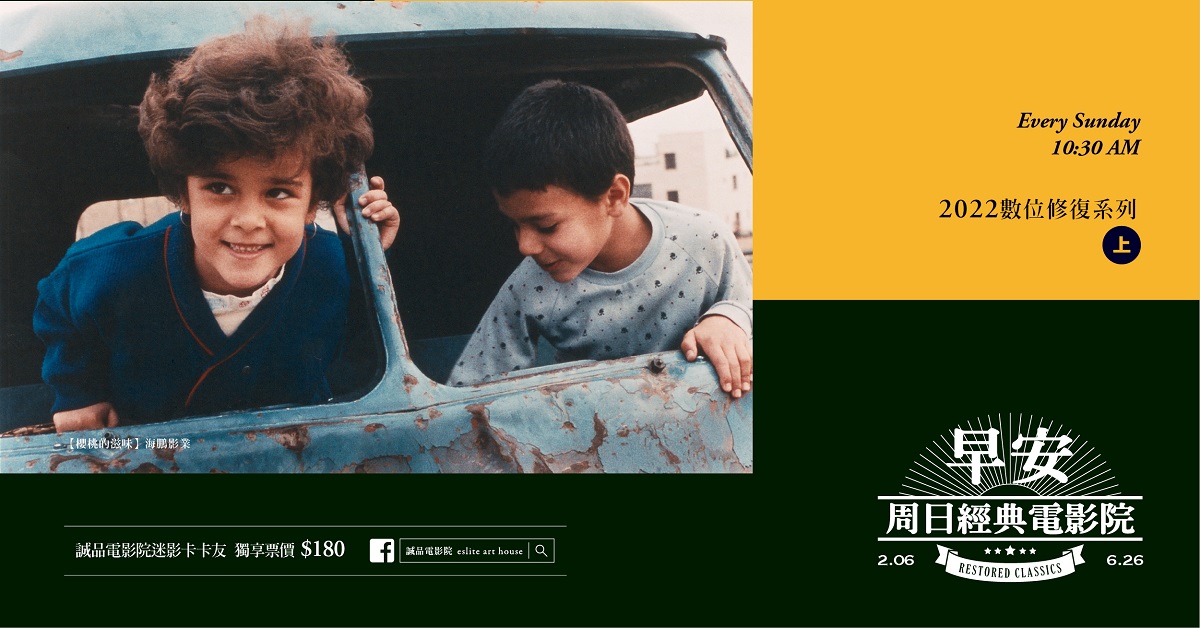

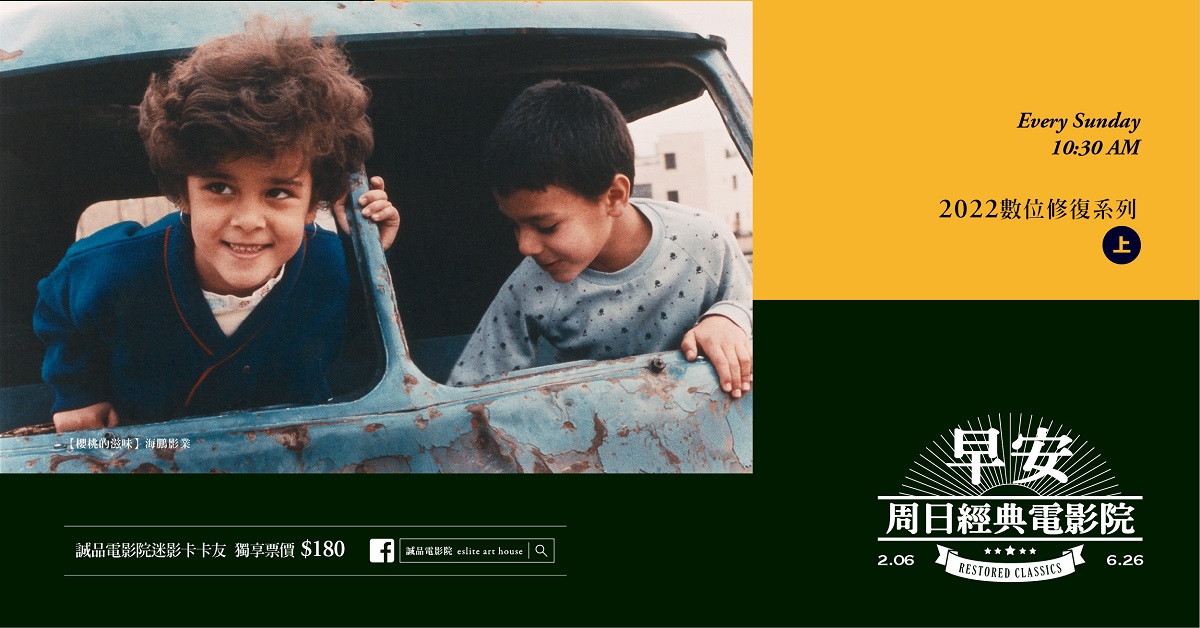

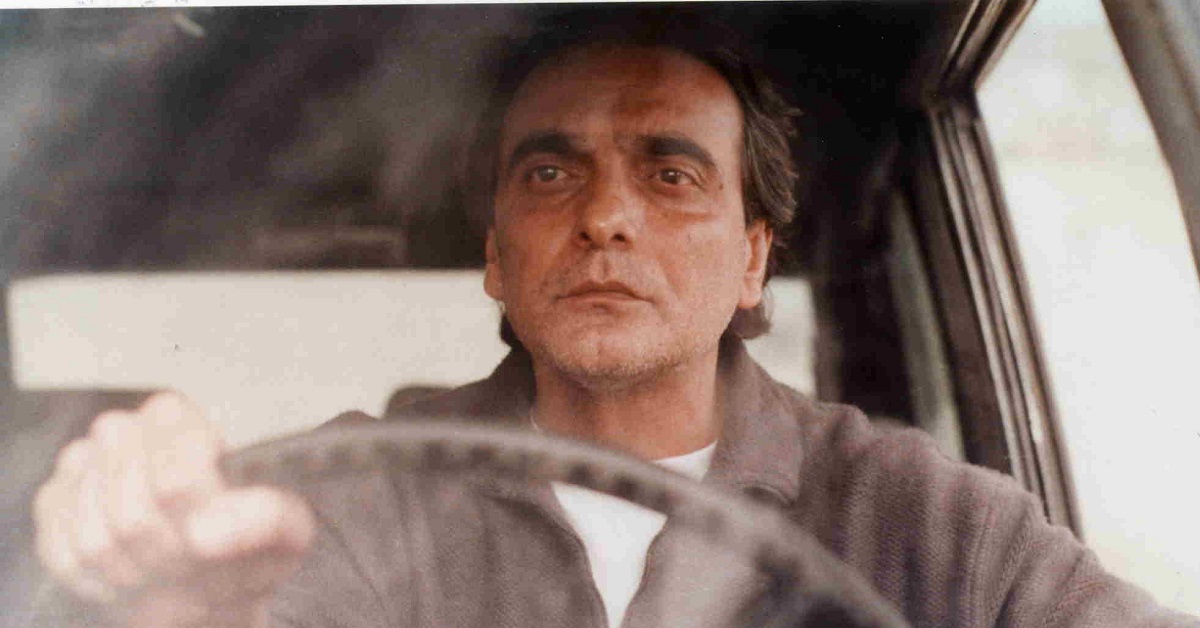

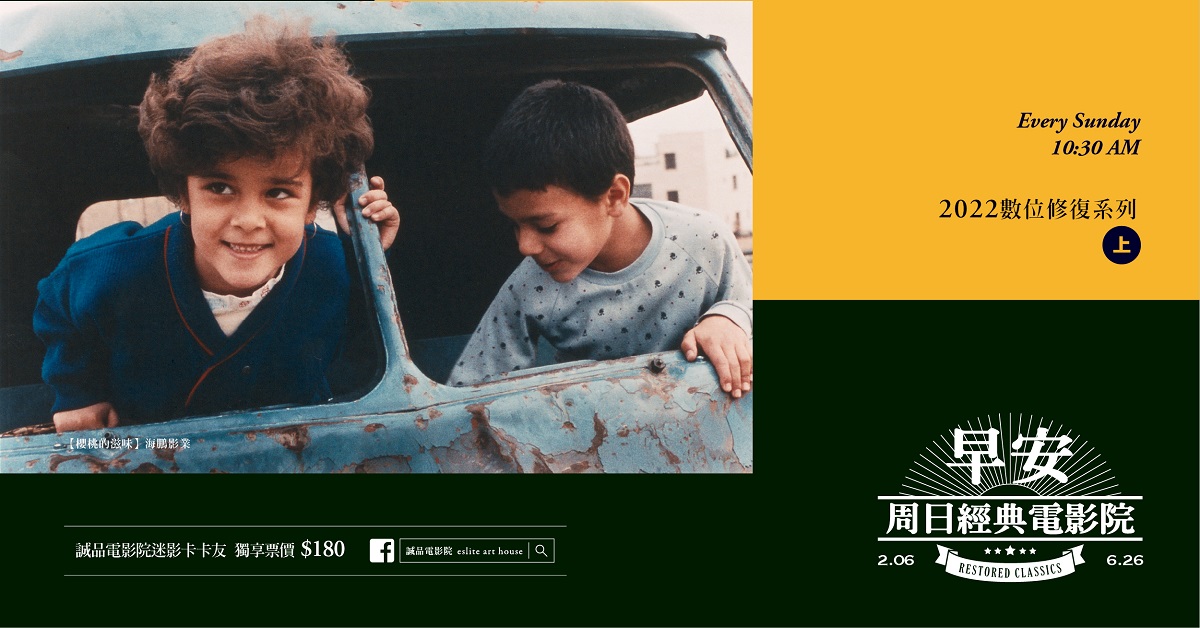

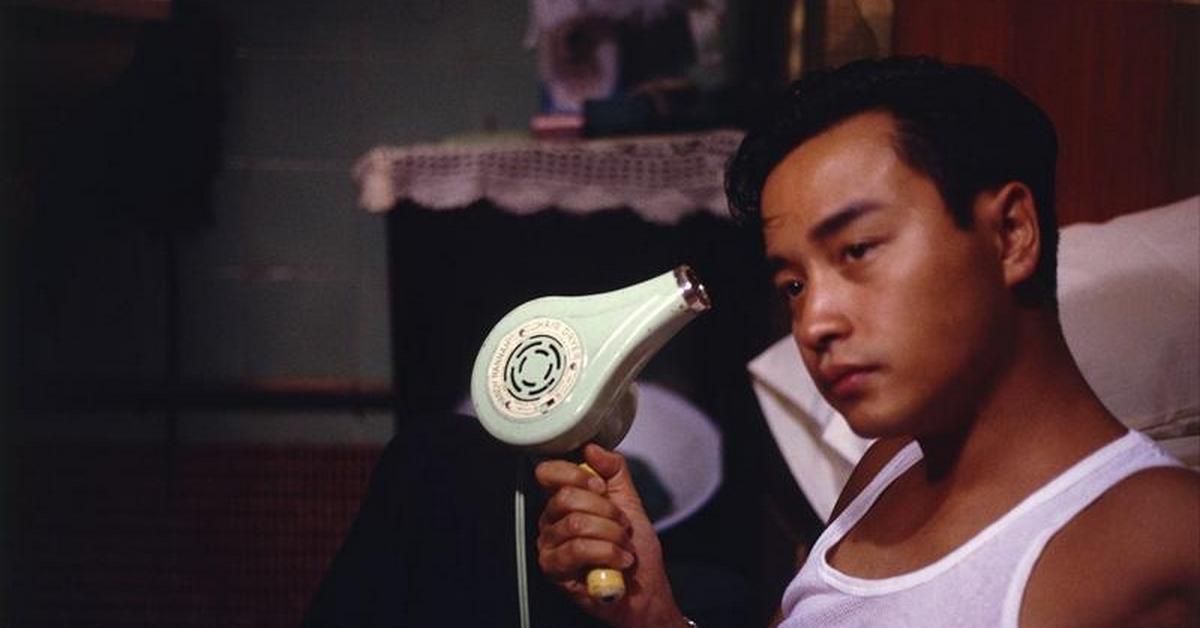

1997年,阿巴斯以《櫻桃的滋味》(Taste of Cherry)奪得坎城影展金棕櫚獎,反而是他到當時為止最受爭議的作品。影片是個意圖自殺的男子的旅程,自殺的合法(教義)性,為他帶來一些國內的麻煩,也讓本片的獲獎因而沾染上政治色彩。然而阿巴斯對於生命與意志的詰問,以及更趨極簡的拍攝方式,預告了他日後的轉向。

包括再接再厲獲得威尼斯評審團大獎的《風帶著我來》(Wind Will Carry Us,1999)也幾乎把情節與戲劇性變得隱形,在考驗觀眾習慣與耐性的過程中,再度處理了類似《櫻桃的滋味》的死亡禁忌與生命奧妙。形式上的固執,讓影片宛如一場儀式,撐不到最後,就嘗不到結局的甘美。

而《十段生命的律動》(Ten,2002)、《五》(Five,2003)、乃至於由一連串女性臉孔集結合成的《希林公主》(Shirin,2008),更走至極端,也注定成為影展才有的節目。2000年之後,阿巴斯將近有十年與台灣院線絕緣。

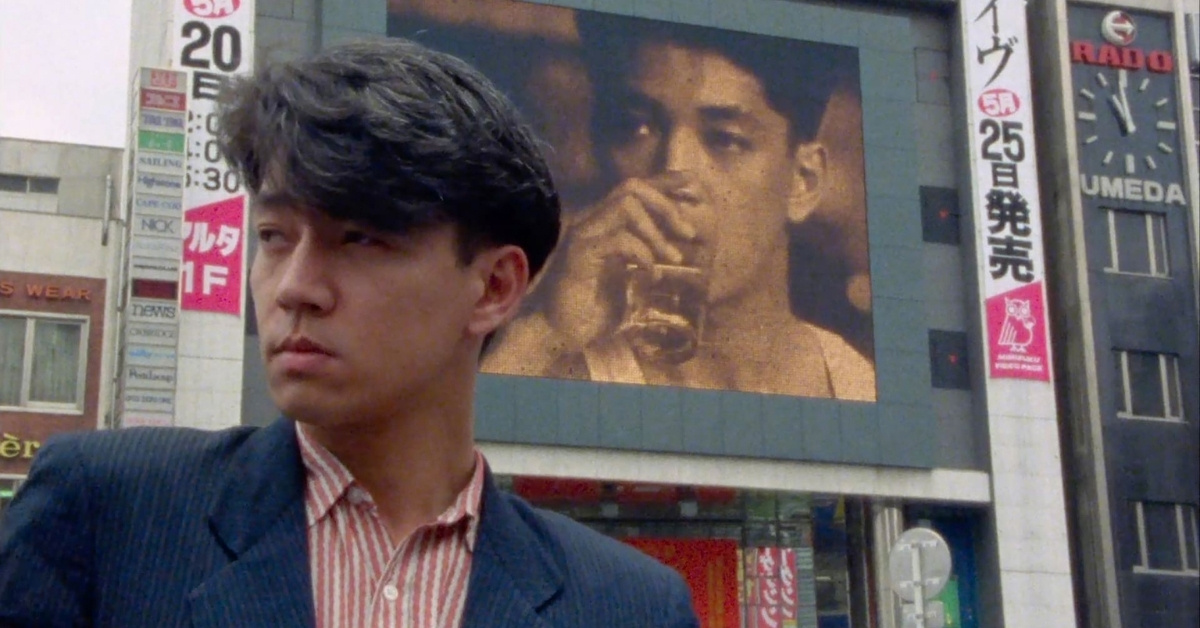

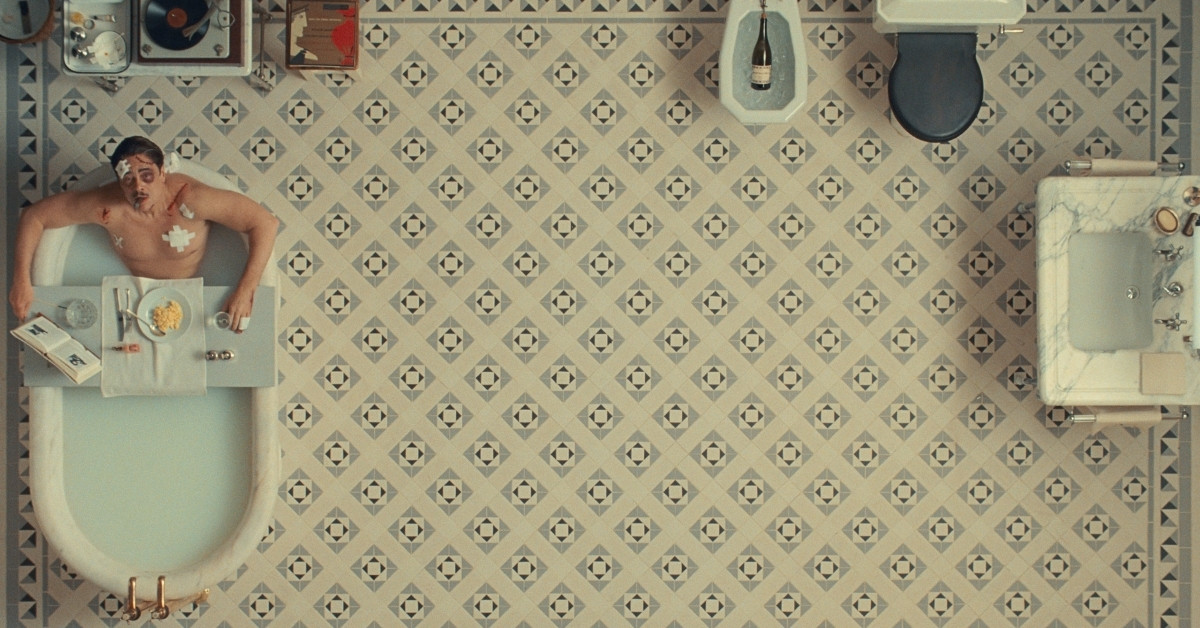

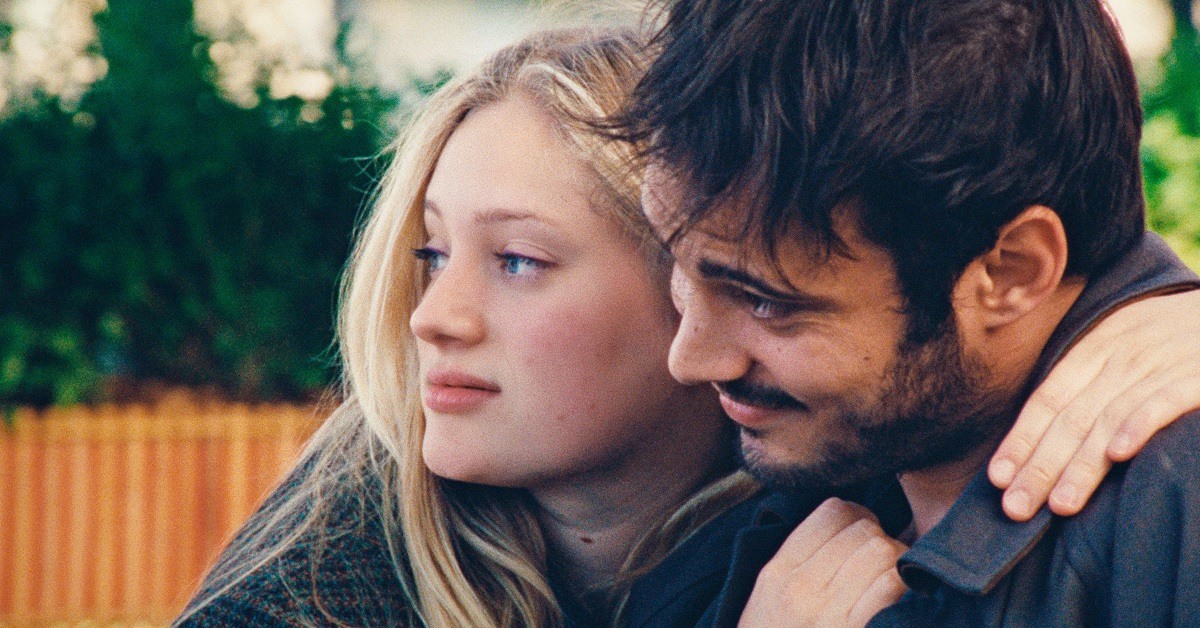

2010年,他出人意料地跑到義大利托斯卡尼,由歌劇演員出身的威廉西梅 爾(William Shimell)飾演英國作家,遇見法國女子茱麗葉畢諾許(Juliette Binoche),以不到一天的時間和叨絮的對話,對「真品」與「複製」做了一番爭論,而成為電影《愛情對白》(Certified copy)。《像戀人一樣》(Like Someone in Love,2012)則轉到日本,表面上是一個退休教授、援交女學生和她善妒男友的故事,但還是很阿巴斯,不斷辯證「眾裡尋他」的趣味,以及「沒有結局」的結局。

我曾在1994金馬影展特刊引用黑澤明說的:「當薩雅吉雷(以「阿普三部曲」把印度電影帶上國際影壇的大師)去世時,我感到相當沮喪;但是看過阿巴斯的電影後,我想上帝已發現取代的合適人選。」這非常合適用來看待他前期作品的可敬可愛。而高達這句:「電影始於葛里菲斯(美國電影之父),止於阿巴斯!」則說明了他對電影本質的探索,最終走得有多遠。

2016年7月4日,阿巴斯基亞羅斯塔米因胃腸癌在法國巴黎逝世,享年76歲。他的遺體在7月8日運回伊朗,10日電影協會在「兒童青少年才性發展中心」為他舉辦了追思儀式。這是阿巴斯電影創作的起點,也因為他的傑出作品,帶領它從一個隸屬於教育體系的次級單位一度搖身成為伊朗最重要的電影產地。這一天,成千上萬的民眾前來送別阿巴斯,而這應該是他的祖國唯一對他做過的致敬。

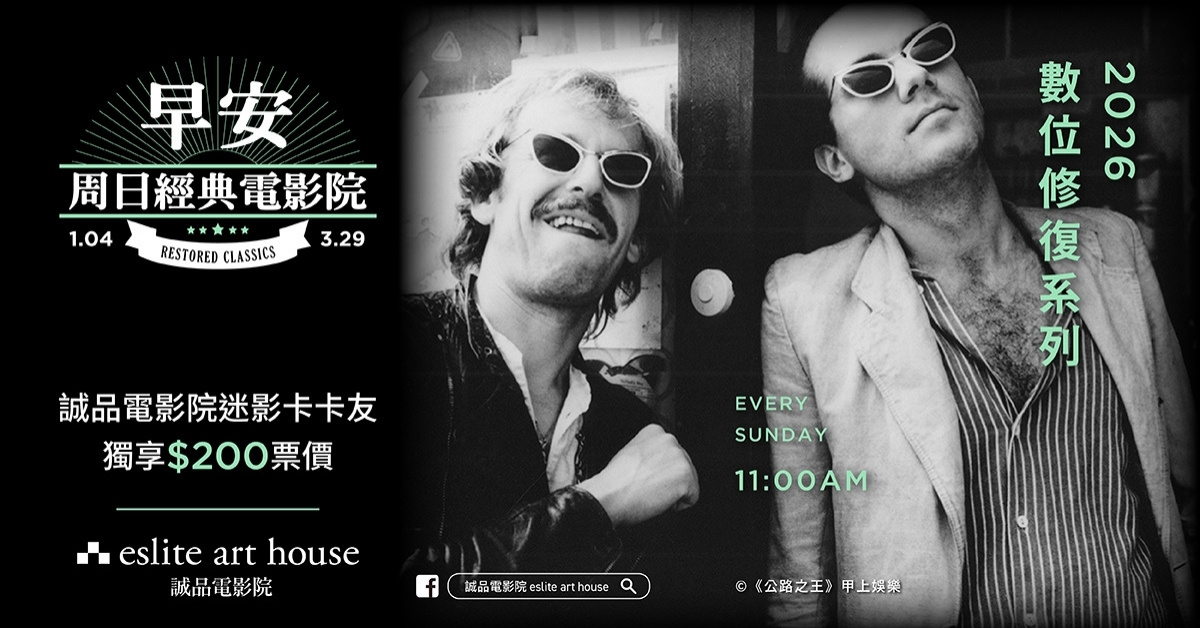

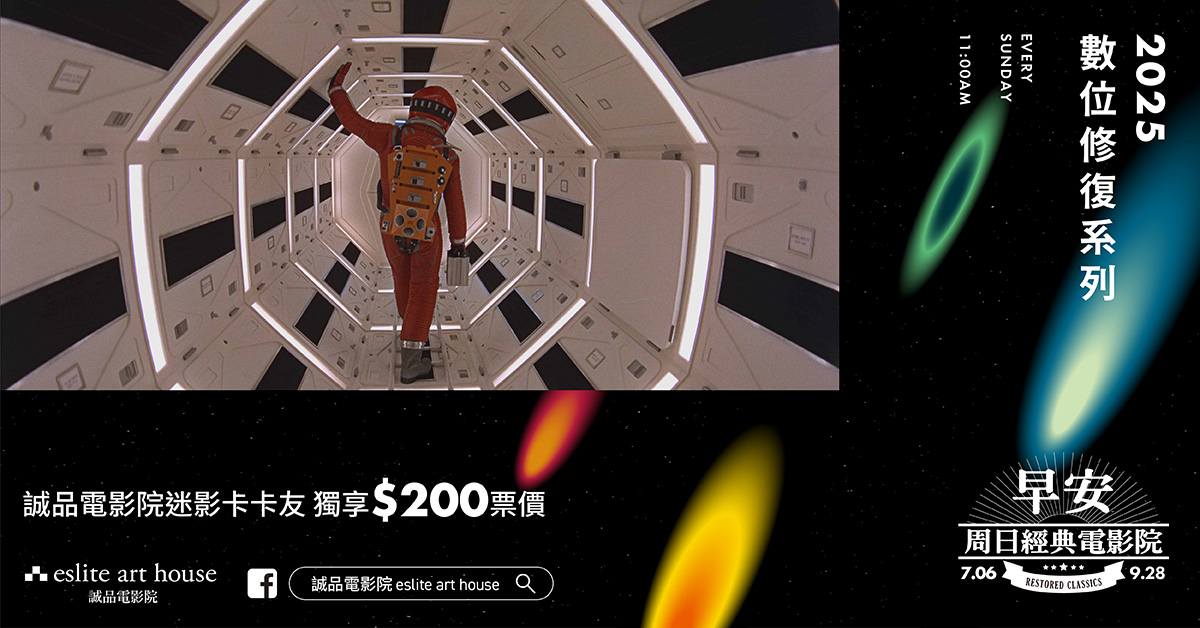

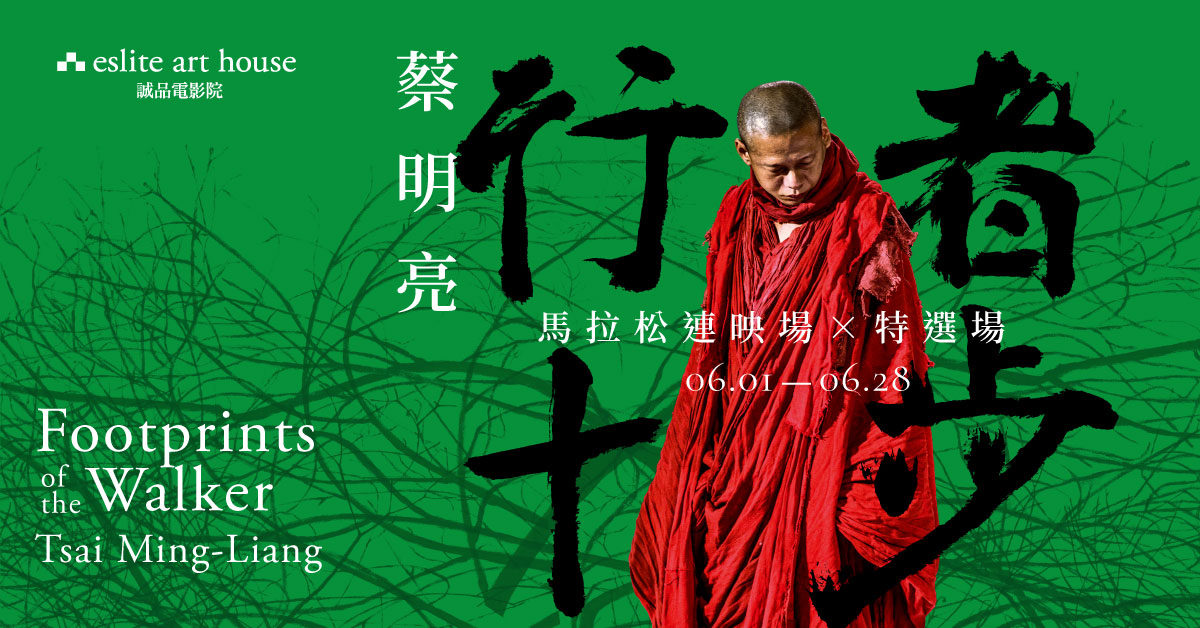

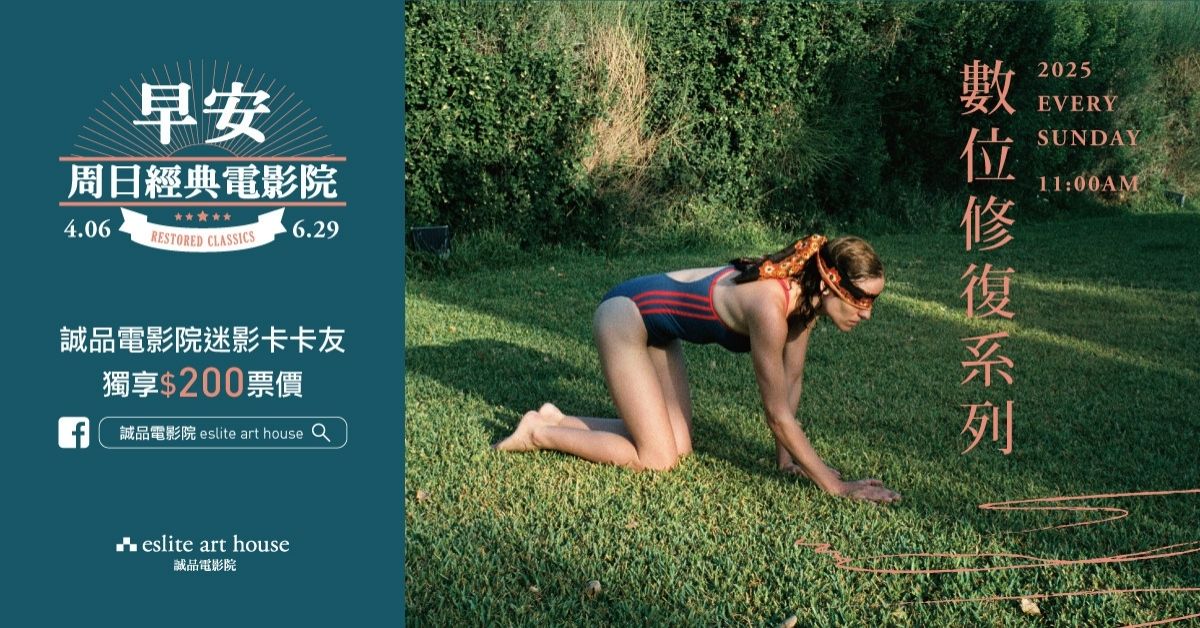

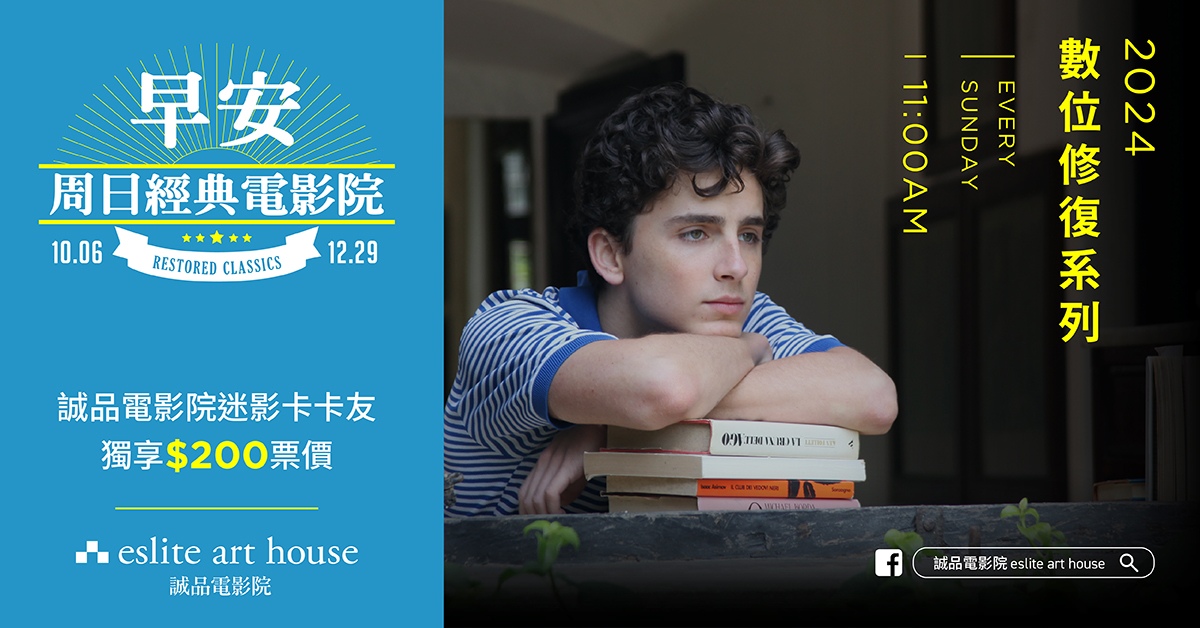

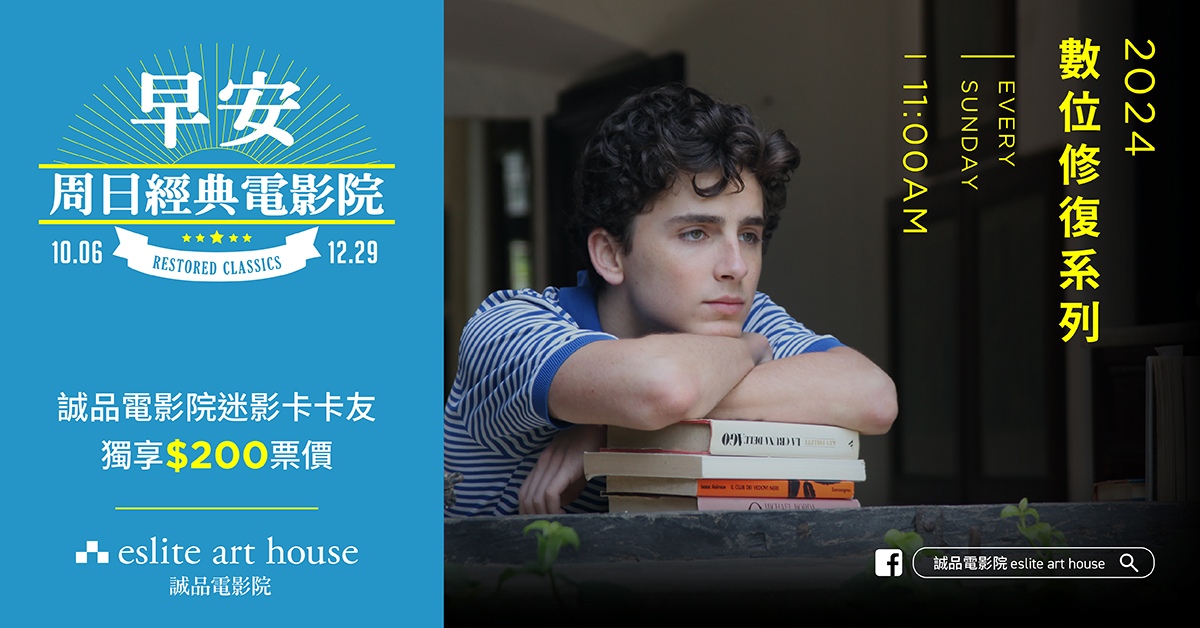

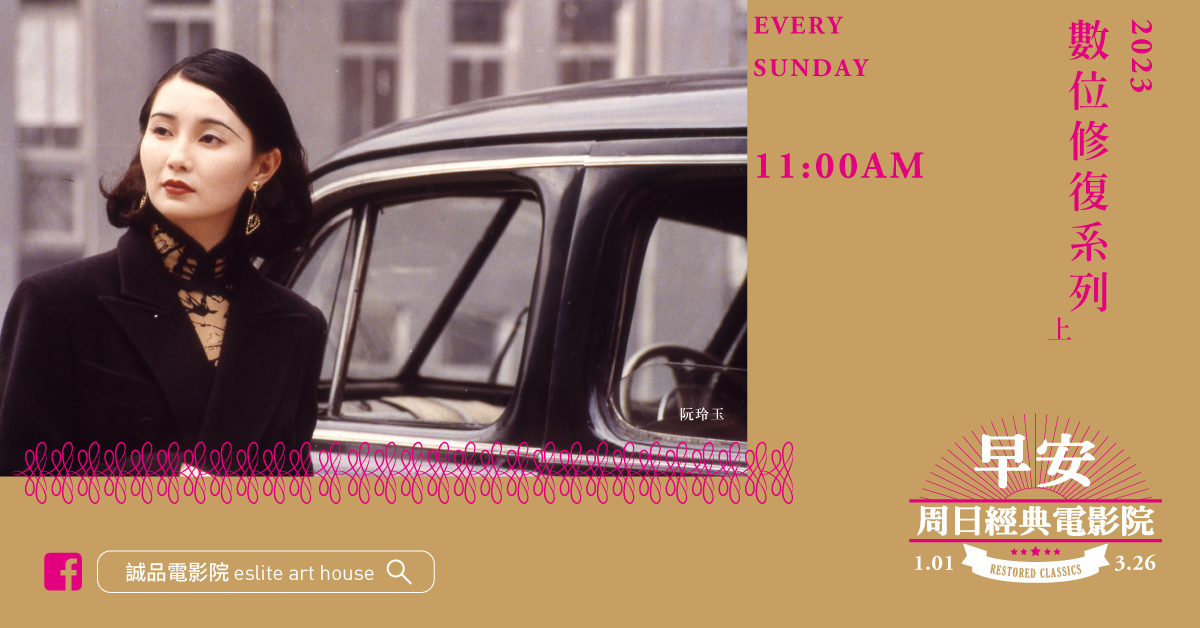

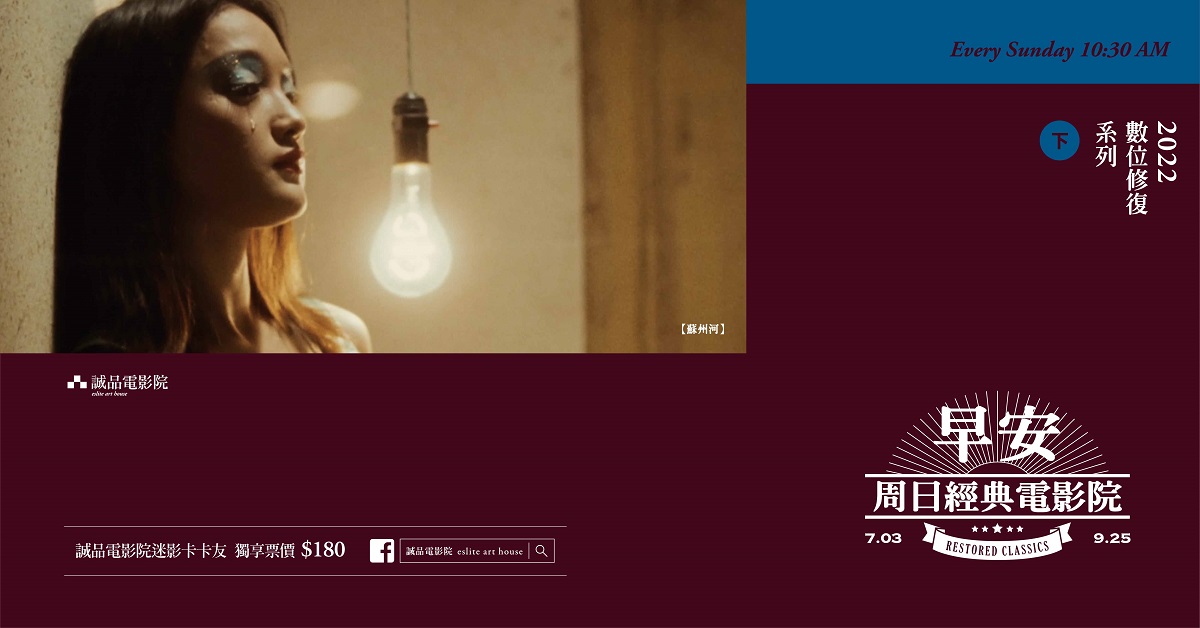

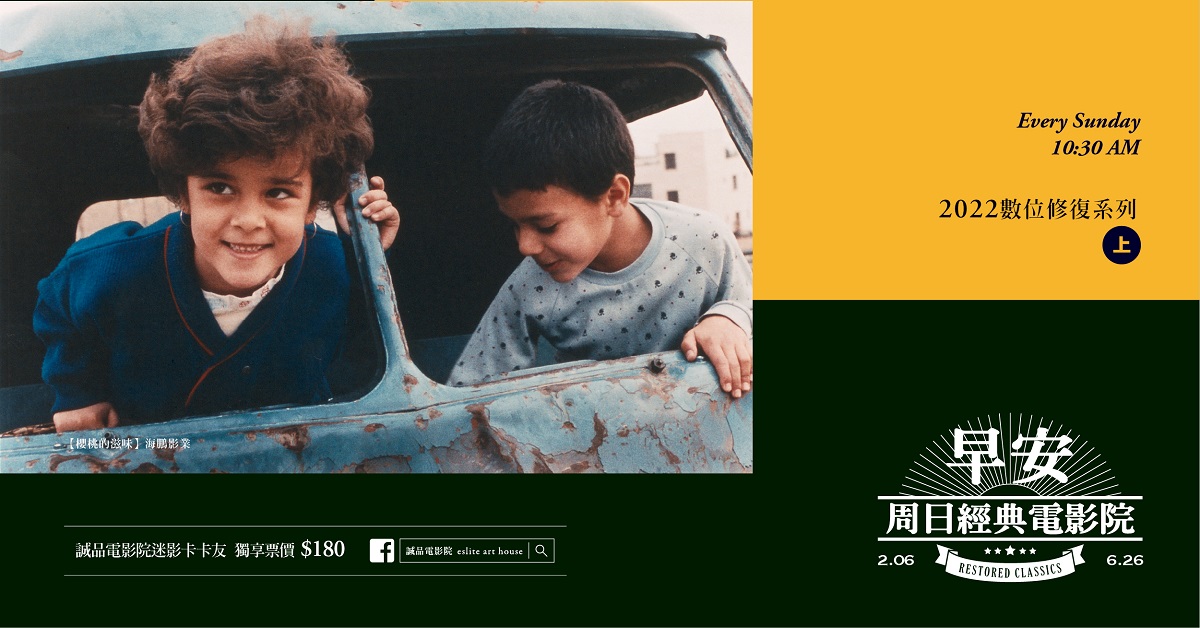

【2022-早安!周日經典電影院 | 上】

░░░░阿巴斯作品放映資訊░░░░

———每周日早上10:30———

4月17日 何處是我朋友的家|阿巴斯基亞羅斯塔米

4月24日 生生長流|阿巴斯基亞羅斯塔米

5月01日 橄欖樹下的情人|阿巴斯基亞羅斯塔米特

5月22日 櫻桃的滋味|阿巴斯基亞羅斯塔米

5月29日 風帶著我來|阿巴斯基亞羅斯塔米

片單與售票資訊|https://bit.ly/3JeVS9p

聞天祥老師撰寫的緬懷專文。

經聞天祥老師親自調整後,修改電影劇情細節敘述內容。

因此,本文亦適合尚未看過阿巴斯導演作品的觀眾閱讀。

誠品電影院

風帶走了阿巴斯 聞天祥

時常被影迷暱稱為「阿巴斯」的基亞羅斯塔米(Abbas Kiarostami),是帶領伊朗電影衝出國際的關鍵人物,對我輩影迷更是影響深遠。

儘管我確記1991亞太影展輪到台北主辦時就看過馬克馬巴夫(Mohsen Makhmalbaf)的《自行車騎士》(The Cyclist,1989);1992金馬影展也引進過馬基麥吉迪(Majid Majidi)的處女作《私貨》(Baduk,1992)。但要等到1993金馬影展為阿巴斯做了導演專題,放映他的五部作品,這才正式引爆台北影壇的「伊朗熱」。

尤其在《何處是我朋友的家》(Where Is the Friend's Home?,1987)最後一場影展放映時,不僅聞風而來一群藝文名人,還有買不到票的觀眾在戲院外舉牌求票。這部不過描述一個小男孩攪盡腦汁想把不小心帶回家的作業簿還給鄰座同學的電影,在質樸的語言中,對比了成人與兒童觀點的差異,卻沒有落井下石,而是寬容地看待眾生,情韻綿緲;最後那顆不落言詮的小花特寫,更把童稚的心意激盪出昇華的力量。

想想一部1987年的神作,我們卻要到1993年才得見。除了過往電影傳播確實不如當今迅速外,非主流的國族與作者電影一步一腳印的篳路藍縷,莫過於此。對比台灣電影在八、九0年代國際影壇的境遇,也有幾分類似。

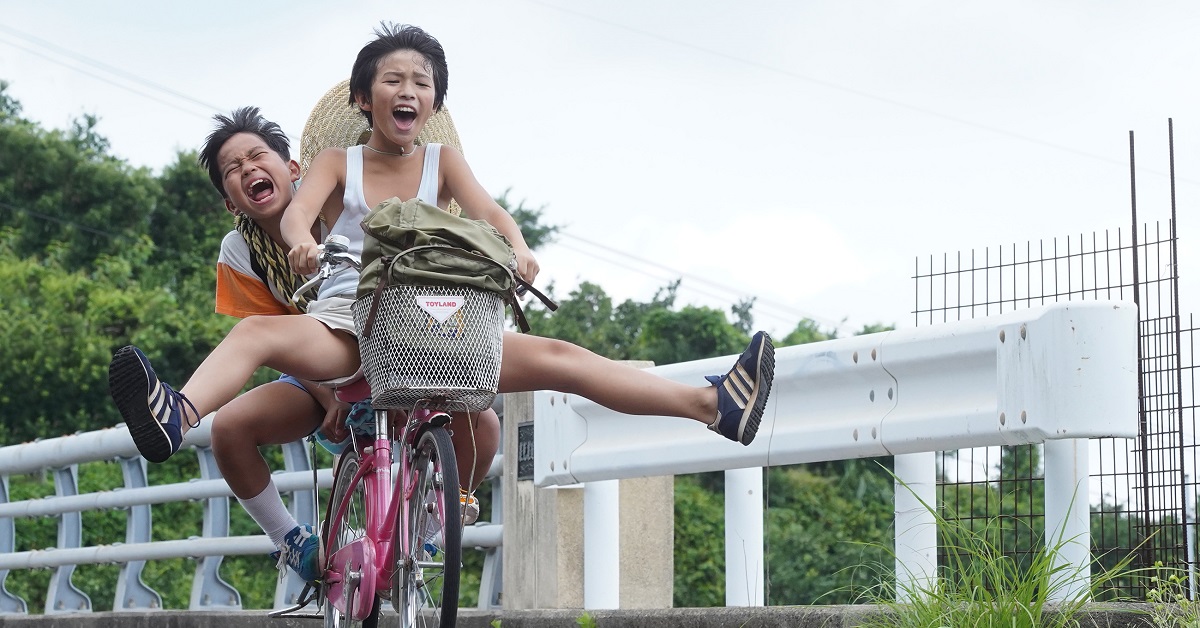

在《何處是我朋友的家》漫長的參展之路上,總有影迷向導演問起片中兩個可愛男生的近況。殊不知1990年伊朗發生大地震,《何》片拍攝地點寇科(Koker)即為災區。你可以想見才看完影片的觀眾知道兩個主角下落不明時,會有多麼震驚難過。於是有了《生生長流》(And Life Goes On…,1991)這部電影,描述一個《何》片的工作人員帶著兒子來到災區探詢兩名童星的下落,結果卻目睹存活下來的居民以一種強韌而充實的方式繼續活下去。最後男主角把想看足球轉播的兒子交給正在架設天線的災民們照料,獨自開著老爺車上山,在停不停下來讓一個路人搭便車之際,阿巴斯再度展現讓人五體投地的功力。也難怪1999年「九二一大地震」後,當屆金馬影展和台北電影節發生這部電影的搶片大戰。這兩部電影看似延續,事實上《生生長流》與《何處是我朋友的家》時隔五年,阿巴斯中間還拍了其他片。

當1993金馬影展的觀眾為阿巴斯喝采的時候,他並沒出現,因為當時正在忙《橄欖樹下的情人》這部要問鼎1994坎城影展的作品。有趣的是《橄欖樹下的情人》又和前兩片藕斷絲連。講的是一個劇組來到百廢待舉的小鎮拍攝《生生長流》,當地一名泥水匠得到一個小角色飾演在地震隔天結婚的新婚丈夫,但令他興奮的是在片中扮演他妻子的正是愛慕多時的女孩,他決定利用這次拍片不得不接近的機會,等她一個真心的回答。還記得阿巴斯在《生生長流》最後並沒揭露《何處是我朋友的家》兩個童星的下落,結果卻在《橄欖樹下的情人》看似不經意給出了答案。

這種獨特的影展經驗,總是難以跟外人道。1994阿巴斯依約來了台北,影迷的熱情,讓他忍不住誇讚。奇妙的是《橄欖樹下的情人》雖是這三部曲的最後一部,卻是他第一部在台灣做商業放映的作品;《何處是我朋友的家》要到1996年4月才終於在戲院上片。好片經得起時間考驗,即使到今天,我依然不時重看《何處是我朋友的家》。

而在這三部曲中間,阿巴斯還拍了另一部電影《特寫鏡頭》(Close Up,1990)描述一個假冒導演馬克馬巴夫之名的人,起先招搖撞騙,卻愈演愈入戲。真假之間,辯證了電影和現實的若即若離,近年評價也愈來愈高。

1997年,阿巴斯以《櫻桃的滋味》(Taste of Cherry)奪得坎城影展金棕櫚獎,反而是他到當時為止最受爭議的作品。影片是個意圖自殺的男子的旅程,自殺的合法(教義)性,為他帶來一些國內的麻煩,也讓本片的獲獎因而沾染上政治色彩。然而阿巴斯對於生命與意志的詰問,以及更趨極簡的拍攝方式,預告了他日後的轉向。

包括再接再厲獲得威尼斯評審團大獎的《風帶著我來》(Wind Will Carry Us,1999)也幾乎把情節與戲劇性變得隱形,在考驗觀眾習慣與耐性的過程中,再度處理了類似《櫻桃的滋味》的死亡禁忌與生命奧妙。形式上的固執,讓影片宛如一場儀式,撐不到最後,就嘗不到結局的甘美。

而《十段生命的律動》(Ten,2002)、《五》(Five,2003)、乃至於由一連串女性臉孔集結合成的《希林公主》(Shirin,2008),更走至極端,也注定成為影展才有的節目。2000年之後,阿巴斯將近有十年與台灣院線絕緣。

2010年,他出人意料地跑到義大利托斯卡尼,由歌劇演員出身的威廉西梅 爾(William Shimell)飾演英國作家,遇見法國女子茱麗葉畢諾許(Juliette Binoche),以不到一天的時間和叨絮的對話,對「真品」與「複製」做了一番爭論,而成為電影《愛情對白》(Certified copy)。《像戀人一樣》(Like Someone in Love,2012)則轉到日本,表面上是一個退休教授、援交女學生和她善妒男友的故事,但還是很阿巴斯,不斷辯證「眾裡尋他」的趣味,以及「沒有結局」的結局。

我曾在1994金馬影展特刊引用黑澤明說的:「當薩雅吉雷(以「阿普三部曲」把印度電影帶上國際影壇的大師)去世時,我感到相當沮喪;但是看過阿巴斯的電影後,我想上帝已發現取代的合適人選。」這非常合適用來看待他前期作品的可敬可愛。而高達這句:「電影始於葛里菲斯(美國電影之父),止於阿巴斯!」則說明了他對電影本質的探索,最終走得有多遠。

2016年7月4日,阿巴斯基亞羅斯塔米因胃腸癌在法國巴黎逝世,享年76歲。他的遺體在7月8日運回伊朗,10日電影協會在「兒童青少年才性發展中心」為他舉辦了追思儀式。這是阿巴斯電影創作的起點,也因為他的傑出作品,帶領它從一個隸屬於教育體系的次級單位一度搖身成為伊朗最重要的電影產地。這一天,成千上萬的民眾前來送別阿巴斯,而這應該是他的祖國唯一對他做過的致敬。

【2022-早安!周日經典電影院 | 上】

░░░░阿巴斯作品放映資訊░░░░

———每周日早上10:30———

4月17日 何處是我朋友的家|阿巴斯基亞羅斯塔米

4月24日 生生長流|阿巴斯基亞羅斯塔米

5月01日 橄欖樹下的情人|阿巴斯基亞羅斯塔米特

5月22日 櫻桃的滋味|阿巴斯基亞羅斯塔米

5月29日 風帶著我來|阿巴斯基亞羅斯塔米

片單與售票資訊|https://bit.ly/3JeVS9p

迷商品

聯絡我們

加入誠品LINE好友

回列表頁

上一則

下一則

精彩推薦