漂鸟的身分与土地的救赎 |葡萄牙文学经典《画鸟的人》 #经典共读

撰文 張淑英(西班牙皇家學院外籍院士)家里的餐桌一年一年地分裂开来,每块碎片都去了世界的另一个角落。

.

.

.

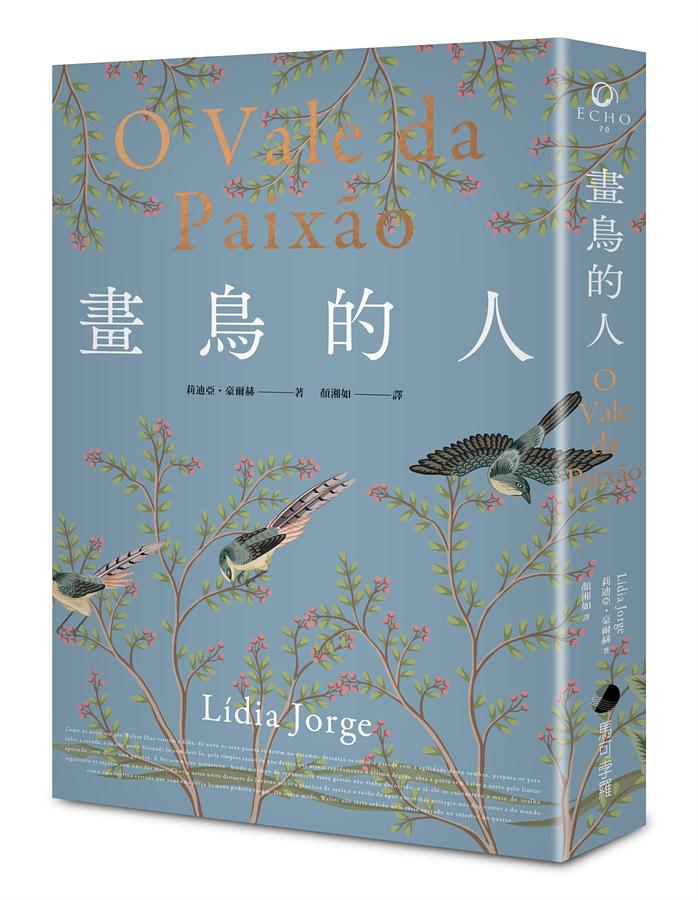

葡萄牙文坛超重量级作家 莉迪亚.豪尔赫 最经典作品 《画鸟的人》首次中译出版!

▌撰文者简介|张淑英

清华大学外语系教授 西班牙皇家学院外籍院士

乡愁书写(Saudade):漂鸟的身分与土地的救赎

莉迪亚.豪尔赫 (Lídia Guerreiro Jorge, 1946-)和前辈作家萨拉马戈(José Saramago)、奥古丝汀娜.佩萨—路易斯(Agustina Bessa-Luís),以及同辈小说家罗伯.安顿涅斯(António Lobo Antunes)并列为当代葡萄牙文学最重要的健笔。前辈或同辈不是摘下诺贝尔文学奖桂冠,就是葡萄牙最重要的贾梅士(Luís Vaz de Cames)文学奖得主,足能评断莉迪亚.豪尔赫在葡语文学的分量。二○二○年底,墨西哥瓜达拉哈拉国际书展授予她的罗曼语系文学大奖更是跨国跨语言的重磅荣誉。

莉迪亚.豪尔赫的第七本小说《激情的峡谷》(O Vale da Paixo)一九九八年面世後,接连获得四个文学奖项的加冕,如今以英文(和西文)译本的名称《画鸟的人》(The Migrant Painter of Birds)在中文书市出版,有了更具体的象徵意涵及隐喻。

阅读莉迪亚.豪尔赫的作品或《画鸟的人》,有几个破题的关键符码:第一个是萨拉查 (António de Oliveira Salazar)总理建立的「新国家政体」(Estado Novo)独裁体制,长达四十二年到他逝後四年的康乃馨革命始告终结(1932-1974)。这当中包括殖民地安哥拉和莫三比克寻求独立的革命战乱期,恰巧也是作者在两国执教鞭六年(1968-1974)的非洲经验。

第二个是一九五○至八○年期间,葡萄牙高比例的乡村人口(68%~58%递减),而自一九六○年末起,每年约有十万人移居国外。长期且独断的独裁体制,艰苦贫困的农村劳力,不断迁徙的人口外流,在在撩拨了诗人佩索亚(Fernando Pessoa)笔下所谓的「乡愁啊(saudade)——刻骨铭心,唯有葡萄牙人懂的彻底」。在那个时代,离去的人和遭弃的土地,尽是悲剧的乡愁!以莉迪亚的作品为博士论文且提出精辟解析的学者保罗.赛拉(Paulo Serra) 点出从《画鸟的人》可以看到莉迪亚小说的两大特点:忧郁的美学(丰沛的情感笔触刻画人物的无奈与屈服)和残酷的写实(人类在历史的洪流中淹没,尊严赤裸受辱的不堪)。

《画鸟的人》以莉迪亚的故乡为背景,叙述葡萄牙南部法罗区(Faro)乡村瓦马雷斯(Valmares)大宅院的蜕变。故事环绕绵延将近半个世纪的狄亚斯家族的流变与停泊:一个大家长范西斯科、他的八个儿女、三媳一婿、四个孙子与一对工头夫妇的家族史。

「Saudade」是葡语文学的传统与经典议题,是一种因距离产生的既亲密又忧郁的情感,一种想要破除距离的渴望,又明知不可得的纠结;既是一种人与人之间的相思,也是人与地景的思乡。小说扣人心弦的Saudade必要条件(sine qua non)是华特和他的女儿这对父女的亲情轇轕和身分认同。

《画鸟的人》是华特,而真正的主角是说故事的女儿。华特是家族里唯一不甘下田干粗活的老么。他叛逆、风流、逃逸,年少轻狂和玛莉亚·艾玛生下女儿,却远走他乡;身残脚跛的长兄库斯多乔(Custódio,意思即为监护人)娶了玛莉亚·艾玛,父女关系变成了叔侄。从此彼此的联系是华特浪迹天涯寄回的家书,以及坐在他的军毯上画下的各地珍禽异鸟。小说里,狄亚斯家族每个人都有名字,唯独女主角没有名字。「华特的女儿」是她的代称,她是「缺席的全知」:她记忆、她书写,她观看聆听,一度也曾像年轻时的母亲一样佻达失了身,她都一一记录串连,想要对永远不会知道这些详情的「华特叔叔」细诉。书写是她的话语,沉默是她的声音,但不能碰触与言谈「女儿」的身分;而华特,却永远是「在场的缺席」,乡愁疗癒的方式是再次离家,就好像法国诗人高第耶(Théophile Gautier)所描述的「易地/异地乡愁」(nostalgia inversa),易地流浪异地方知故乡情。女儿的日常生活永远有华特和来自四面八方的鸟的影像相随。华特也是远离家乡众兄嫂书信控诉的藉口,推诿责任的箭靶。狄亚斯家族的互动犹如板块运动造成的地震,范西斯科和华特的冲突对峙是震源,华特和女儿的会面所牵连的搅扰则是震央。

鸟图和毯子这些「物件」成为华特的「假体」(prosthesis),让华特的女儿有了继承的属性。「鸟」的特性也成为华特的譬喻。他像鸟类一样迁徙移动,从北美顶端到南美尽头,试图择良木而栖;毯子成为他画图的一部分(画鸟与风流「鸟=屌」的凭藉),是女儿的追忆、怀旧、思念、发现真相与身分的救赎。

迁徙是《画鸟的人》另一个重要的主题。

狄亚斯家族的兄弟们,除了独裁独断的家长范西斯科和不良於行的长子库斯多乔守着宅院,守着土地,其他的手足都远离家园,另谋出路,也纷纷致富。一开始,在墨守成规又专制的父亲的统御下,狄亚斯家族成员没有人可以逃脱范西斯科的寡头铁律,但是也没有人要就此屈从他们被限定的命运。这段乡间人口外移和庄园逐渐萧条的景象,和鲁佛(Juan Rulfo)的《佩德罗.巴拉莫》(Pedro Páramo)或胡利欧.亚马萨雷斯(Julio Llamazares)的《黄雨》(La lluvia amarilla, 1988)有类似的苍凉和无情。前者是可马拉(Comala),後者是艾涅尔村(Ainielle),最後都只剩耄耋老翁苦守的孤寂。

莉迪亚想藉着《伊里亚德》诗性的铺陈和史诗的悲泣来衬托《画鸟的人》的抒情与呢喃。《伊里亚德》建构的主题,烘托了狄亚斯家族乡愁的缩影。一是还乡:范西斯科殷殷期盼召唤不回儿媳们返乡的念头,父权的消失是他的乡愁;二是荣誉:儿媳先後弃宅院而去,与庄园切割、离开乡里为扬眉吐气。

对范西斯科而言,「之前与之後,远方与屋内,他都毫无兴趣。他唯一在意的只有自己土地的范围,以及他以坚定意志侍奉的熟悉神只。荣誉、爱与生命,唯有转化成田亩才有意义。」三是命运:造化弄人,亲情、爱情都没有对位。华特依然如漂鸟消逝,玛莉亚·艾玛永远等不到伊人回首;库斯多乔忍受「乌龟」的侮辱,华特的女儿形同「孤女」,两个身/心缺陷的人是狄亚斯家族最後守护宅院的传人。

萨拉马戈称许莉迪亚的创作感性与理性兼备,善於梳理时间的节奏。

我们读到的《画鸟的人》里,华特的女儿是时间的裁缝师,是织拆寿衣的潘尼洛碧,然她的记忆拼图也难免错乱,跳了针,穿错了线,但都无妨,时间在这本小说里只有当下有意义,但以静谧封存,近似虚无。生活在他方或拥抱乡土的人依然在佛朗西斯科.马努埃.梅洛(Francisco Manuel de Melo, 1608-1666)诠释的矛盾修辞——「磨时乐,享时苦」(Saudade)——的情感里等待救赎。

▌作者自序——莉迪亚.豪尔赫

◎莉迪亚.豪尔赫

2005年获颁法国艺术与文学勳章,2006年成为首位信天翁文学奖(Albatross Prize)得主,2011年获得拉丁联盟国际奖(Latin Union International Prize),2013年获着名法国杂志《Littéraire》评为「十大文学之声」,2014年获西班牙-葡萄牙艺术与文化奖(Spanish-Portuguese Art and Culture Prize), 2015年获葡萄牙文坛Vergílio Ferreira奖,并於2020年获FIL罗曼语系文学大奖的重磅荣誉。

制图学(CARTOGRAFIA)

这本书起稿於某个雨夜。那天,家门前的小径上覆着泥土,刚刚结束长途旅行的我正准备返家。接近家门时,我注意到门前放置了一条毯子,让我们可以在进门前清洁鞋子。我就是这麽做的,在那条毯子上蹭掉鞋底的泥泞,然而在午夜时分,心中却浮现了一股懊悔之意。一名士兵的形象清晰地浮现在我面前,他对我说:「把我的毯子从泥里拿起来,为何让它这样消失,在脚底下消失?」

我起身把大门的毯子拿起,拧一拧、甩一甩然後放在壁炉晾乾。接下来的几天都持续下着雨,我拿起笔记本,在上面写出第一行字——在士兵的毯子前。那是个四○年代的角色,有能力、聪明睿智且充满梦想的葡萄牙年轻人,然而,在当时的时空背景下,即便脑中充满点子,却受到了限制,因此只留给家人一条毯子留念。这条毯子激荡出我想随雨声写作的故事,当时我文思泉涌,因而确立了这个故事的开始。

但是三天过後,那个我认为只是短篇故事——由一条毯子忆起前主人的简短故事,最後的叙事看来却是不完整的。雨天结束了,我眼前这些复杂的情节与资料足以独立写成一本书。这是一个以概述形式且结合人物分析构成的故事,这个故事将成为一本关於士兵毯子的虚构小说,毯子上刻画着一名人物在世界各地旅行的痕迹,更以叙述网的形式扩展,超越了单一角色的个人故事,甚至以象徵的形式浓缩呈现。最後,这个男人的角色以及他转变成地图集的毯子,代表着其他数百万个葡萄牙人,他们承载着事业心和对艺术的野心,其唯一出路就是在遥远的领土上追求更好的生活。在颁给本书的奖项中,评审团成员之一——一名罗马尼亚的演员曾经说:《画鸟的人》此书象徵着欧洲人被满足内心的必要性,进而驱动到远处旅行,帮助他们在大海的另一边建立新的世界。这些话精准地描述了当我将毯子从地面拿起时,那条毯子给我的灵感之一。

这种毯子是第二次世界大战时期那种由羊毛编织而成、重量相对较轻的灰色长方形毯子。葡萄牙没有直接参与第二次世界大战这场可怕的冲突,但依然遭受剧烈影响。在这场战争中,葡萄牙表面上与同盟国同一阵线,私底下却帮助了轴心国。绝对的独裁者萨拉查向葡萄牙人民表示——我使我们免於战争,但非免於饥饿。是的,这里曾经有严重的饥荒及文化知识的缺乏。葡萄牙当时是个缺乏学校的地方,对於文化资产的取得及行为的解放可以说是相当地缺乏,甚至根本没有。华特.狄亚斯的故事即是存在於这样的背景中——一个没有赴战的士兵,加入了外围欧洲世界的行列。当时的葡萄牙选择中立,因没有参与这场造成欧洲悲剧的行动而获得利益,然而这却导致了两个恶果:独裁政权延长了三十年,且延缓了欧洲民主政体的发展。直至一九七四年,因为康乃馨革命,才得以进入到言论自由的国家行列,放弃了在非洲和亚洲的帝国主义形式殖民地,渐渐转变成独立和自由的国家。

书中角色——华特的女儿,後来忆起父亲时,便是在这个时期、成为欧盟成员之一的年代,并经历了深度的结构转变。当时葡萄牙一边适应布鲁塞尔的共同指示,并为自己选择一个最好的计画以增强国家竞争力,外围局势促使它对其他洲的国家敞开国门,优越的地理位置更使其一跃成为迎接世界各地游客的大厅。

在该国南部的法罗,即《画鸟的人》的故事场景所在地,这些转变其实是有徵兆的。对於书中的老父亲而言,这是戏剧性的。他在家族中的独裁统治,就如同里斯本独裁者的权威形象。但对於那些离家不归的儿女们,这些转变却是自由的。那名孙女,即华特的女儿,她就是留下来支持地方转型的人,并扮演着时代桥梁的角色。她回顾了历史同时也预测了未来。时间长河里的古老乡村,是可以被看见并等待人发掘的,就如同一间活的博物馆,参观者可以观察到这里过去的生活,新科技世界中的孩子们,能以适当的距离窥探玻璃橱窗後面的务农器具。而未来又将有所不同。

但是一本书的写作从不会误导作者。就算时间流转,优秀的读者们依然能感受到历史和社会时空营造出的故事氛围,将戏剧冲突聚焦於士兵的毯子上。在持续下雨的三天里,壁炉石头上晾着的毯子烤乾了,毛料上的泥渍乾涸成地图集,也因此决定了这个故事及叙述的型态。即使我已经不在毯子前写作,士兵的身影仍会出现在我欲写作的页面前。最终,这些页面是虚构的,包括了士兵回忆的连续片段,虚构的士兵过虚构的生活,而虚构的女儿则想抹去父亲不良的声誉。我原本要远离雨水而写,但雨好像持续且永久地飘落纸上,而我沿着这些页面,将这个虚构又不完美的爱情故事塑形,就像人类的大爱,它是不完美却伟大的。

文学小说的巨大贡献在於将原本被认为是创造的故事转化为经验丰富的叙事,每一次的阅读都像一种不孤寂的内在创造,彷佛与其他生命牵连在一起,又像是自家姊妹一般。并不是所有故事都拥有这种力量。为何有些作品能达到这种人性相互连结的秘密精粹,有些却不能,这始终是个谜。写下这些内容的人希望 《画鸟的人》》属於前者,但这无非是个美好的梦想,如同华特.狄亚斯的野心。

▌画鸟的人 (诚品限量作者烫金签名版)

对於人际相处与家族故事有兴趣的人,请尽情享受阅读...

▌阅读更多经典文学书单

《佩德罗.巴拉莫》是一本传奇的小说,最後让它的作者也变成传奇

▌延伸阅读

原来外国人也在读我们的书!已经被翻译成外文的华语创作,你怎麽能不读

灾难还是会再来,春天也是|《那年春天,在车诺比》,静谧而非残败的森林

这是因为我们还能够假设──张亦绚谈《九歌109年小说选》

河水记得自己的轨迹:与布莉.贝内特谈《消失的另一半》 #诚品选书

_20250428142635.jpg)