从古自今,人们为了追寻更好的生活地域,或是遭遇一些危机,迫使必须离开原来的故乡,举步迁移至陌生且不熟悉的环境试图生存。有时会在无人之地开展文化,但相对地也会面临需要习惯别人的文化,试图融入其中,却也难免会遗忘自己原有的文化的状况。

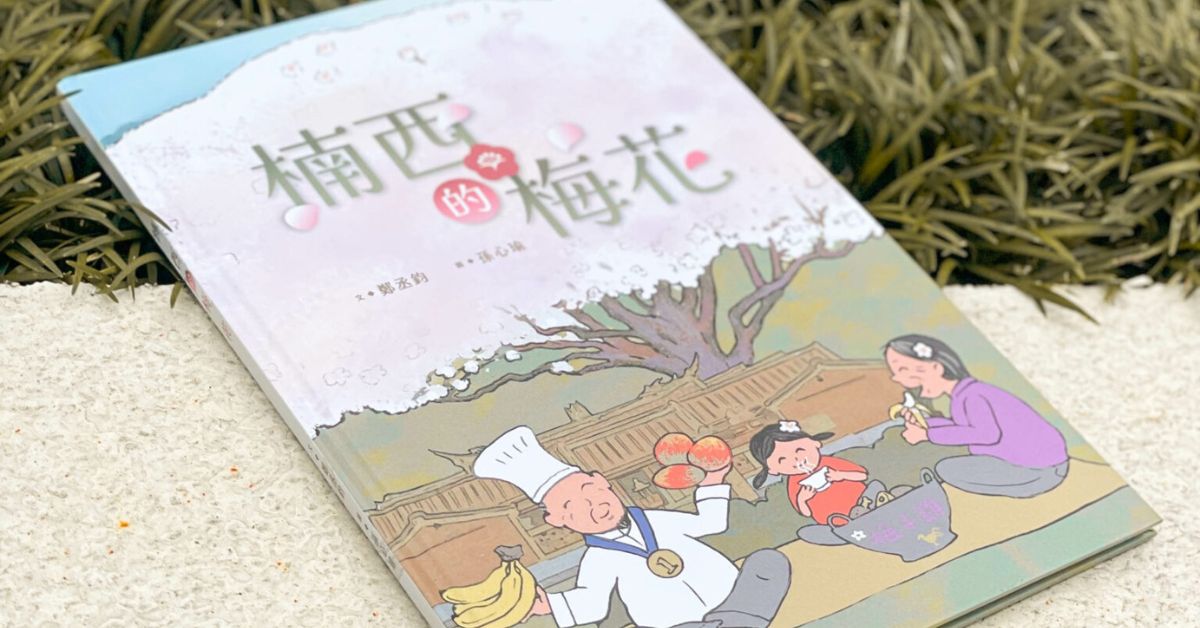

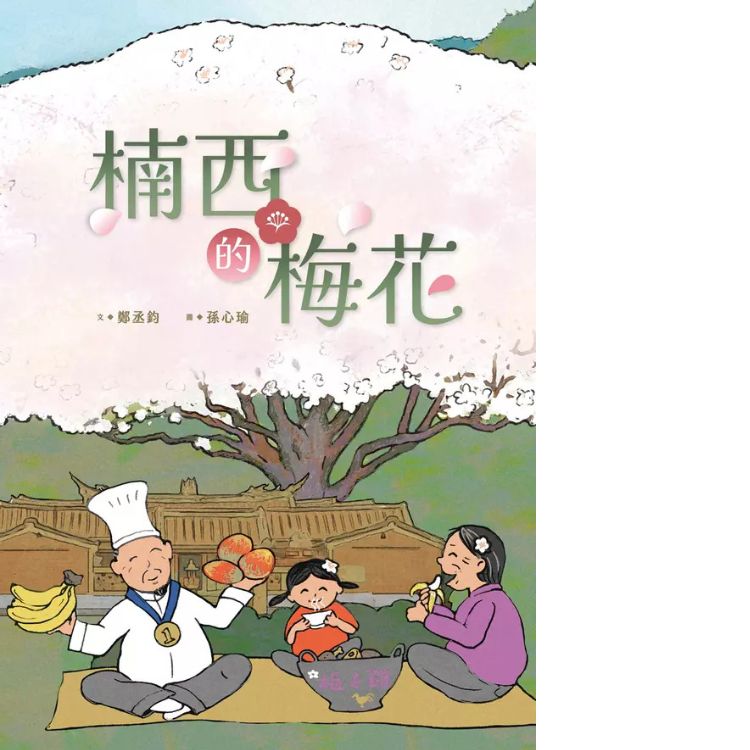

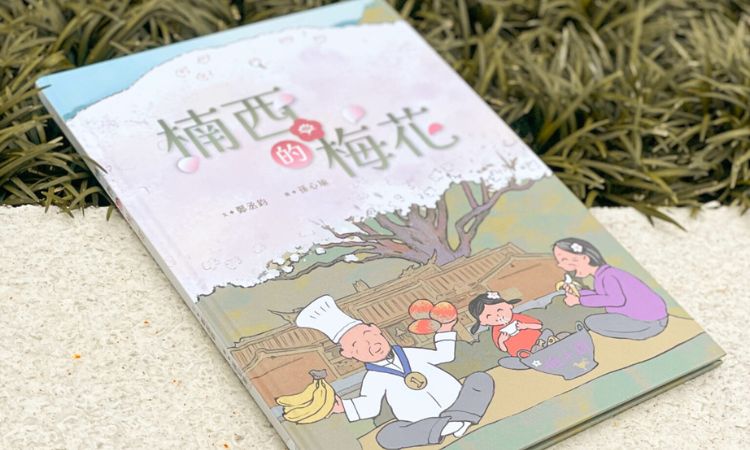

因此,绘本《楠西的梅花》奠基於楠西区客家历史发展而进行的故事创作,希望藉由适合各种年龄层阅读的绘本载体,让群众看见楠西客家人的打拼精神、从他乡到故乡的情感发展与变化,扩大读者对台南这片土地上的人文景观与历史认知。

透过绘本的主人翁——桂春的视角,以孩童稚嫩且纯真的眼睛,看到客家文化的迁移与蕴含其中的深刻情感,并建立对於楠西的自我身分认同。绘本饱含郑丞钧的回忆以及插画家孙心瑜运用简单却细致的笔触,勾勒出被遗忘的某块历史轨迹。

{本文经授权转载自FLIPER,首图取自FLIPER}

《楠西的梅花》故事概要

图片来源:FLIPER

图片来源:FLIPER

《楠西的梅花》的故事发生在200多年前,客家人自大陆跨海而来,登陆鹿耳门後,因沿海地区已被占据,只能沿着曾文溪一路北上,最终定居於楠西。到了楠西後,客家人努力地融入当地闽南人的生活,随着时间推移,语言的转变与文化的遗忘,而久而久之,却也忘了自己客家人的身份。

▌阅读更多绘本作品

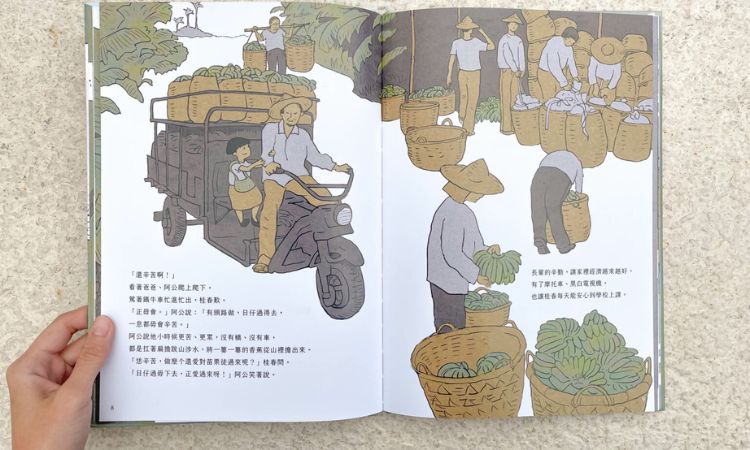

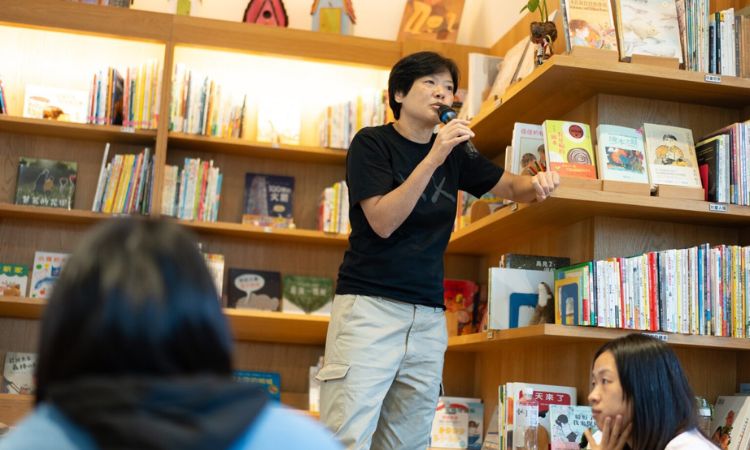

《楠西的梅花》创作经历

图片来源:FLIPER

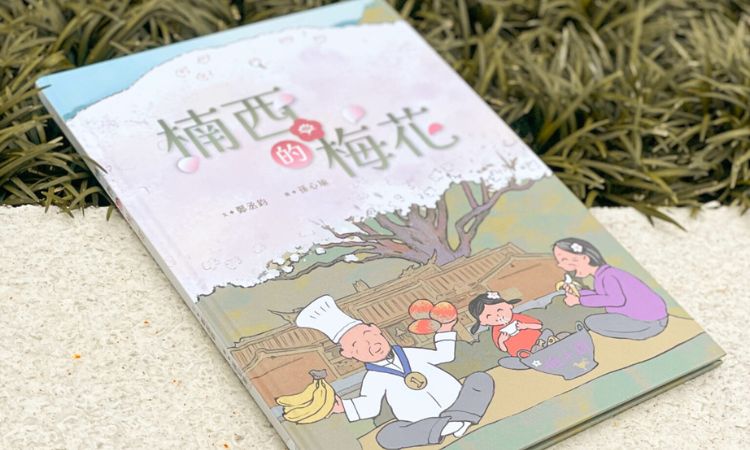

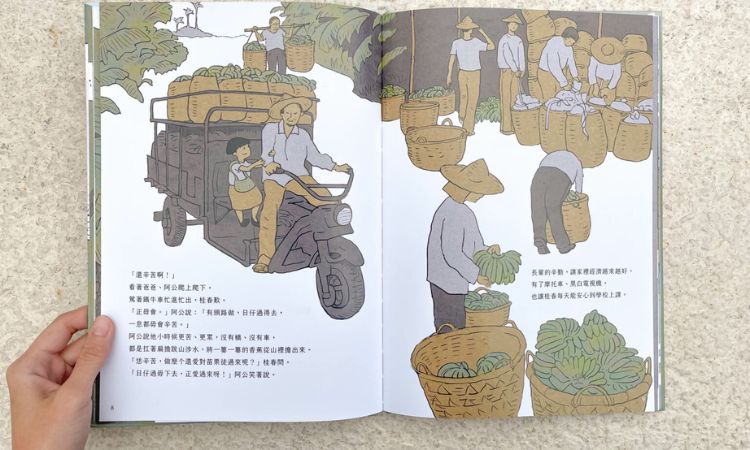

谈起创作经历,郑丞钧回忆起祖父种香蕉的时光。绘本田野调查期间,他听到香蕉山老农的故事,不禁联想到祖父,「阿公一次可以背60公斤,走了很难走的山路到平地去卖香蕉,让我非常感触。」楠西客家人的刻苦耐劳深深打动郑丞钧,也成为绘本的核心情感。

图片来源:FLIPER

谈起创作经历,郑丞钧回忆起祖父种香蕉的时光。绘本田野调查期间,他听到香蕉山老农的故事,不禁联想到祖父,「阿公一次可以背60公斤,走了很难走的山路到平地去卖香蕉,让我非常感触。」楠西客家人的刻苦耐劳深深打动郑丞钧,也成为绘本的核心情感。

图片来源:FLIPER

图片来源:FLIPER

绘本透过主角「桂春」的视角,描绘楠西的自然风貌与人文历史,记录从「香蕉山」到「梅岭」的变迁;场景取材自当地的「江家古厝」、「保安药房」与「梅花餐厅」,透过一段深刻的族群故事,展现客家人面对困难时的坚韧精神。

图片来源:FLIPER

图片来源:FLIPER

绘者孙心瑜分享,绘制《楠西的梅花》时最困难的在於还原历史场景。当时的参考照片有限,她需要在仅有的线索里建构出当时楠西的样貌。为了营造历史感,孙心瑜选用简洁的配色,使用绿色、黄色、灰色及黑色,让画面呈现质朴且有深度。

图片来源:FLIPER

图片来源:FLIPER

「你们看梅树树干黑灰色、粗粗的,可是开出的梅花是小朵含蓄的,也很芬芳,就像客家人辛勤工作的精神。」郑丞钧用魔幻写实的笔触,让梅花从梅岭飘到楠西,最後落在桂春身上,象徵客家精神的传承与绽放。

「阿嬷,你这里有一片梅花。」小孙女指指桂春胸前。

「你看得到吗?」桂春惊奇的问,她一直以为只有她看得见。

「嗯。」小孙女用力点头说。

「它来告诉我们该去梅岭看花了。」

▌从回忆看见历史

绘本《楠西的梅花》是基於客家历史为基底所创作的绘本,透过小女孩桂春的眼睛,观察地域的转变和时间的流逝。

感受过往不为人知且深厚的情感变化,走进客家文化的世界。

▌看更多FLIPER文章