俠是願意為了他人而使用你的特權,不論那是多麼微小|訪《不死鳥》作者薛西斯(上)

撰文 邱常婷(作家)、薛西斯(作家)同樣遊走於不同類型、武俠奇幻一把抓的台灣作家邱常婷透過筆訪,與薛西斯共談這趟瑰麗江湖遊。

{本文內容由獨步文化提供,非經授權請勿轉載}

我從〈珊瑚之骨〉開始認識薛西斯,然後是《天災對策室》,最近讀的這本《不死鳥》更是帶給我非常大的閱讀樂趣。我還記得開始讀這個故事當天,明明隔天還有早上八點的課,但我硬是一股作氣熬夜讀完了,完全停不下來,跟《不死鳥》有種相見恨晚的感覺⋯⋯因此我也想藉這個機會詢問一些我個人相當感興趣、和創作有關的問題。

🔍首先想請問薛西斯對於《不死鳥》重出的心情,以及自2014年出版後到現在,你期待會有什麼樣的新讀者走入這個故事嗎?《不死鳥》的重出,對你個人來說有些什麼樣的意義呢?

【薛西斯】:

其實正式打開舊稿前,我沒有太多想法,只是很高興書有重新出版曝光的機會,我們總希望更多人看到作品。

但當我開始整理稿件後,事情忽然變得很個人——我得到一個很罕見的機會,得以現在的觀點,去分析七年前的自己。

這可能不具什麼文學評論上的價值,對我來說卻是場獨一無二的自我剖析。那很特別,你在跟自己對話,知道自己從前在想什麼、為何現在不這樣想⋯⋯是一種奇特的自我研究和反省經驗。

我寫許多不同類型的作品,這些年來也逐漸累積讀者,希望更多人來看這部作品,倒不單為個人名利,而是我感到類型文學的藩籬正在快速瓦解,新型態故事就與新型態讀者一樣快速爆發。雖然本書暫時歸類武俠,但我相信它可以面對更多不同類型讀者,歡迎大家都來啊!什麼樣的讀者我都樂意挑戰。

🔍你曾在2014年出版的《不死鳥》自序中提到「這是一棟俠義新成屋,搬進屋子裡的人怎樣可以算做是『俠』?」,對你來說,「俠」是一個溫柔的字,使我有些好奇,對於「俠」的定義和解釋,直到今天是否有任何改變呢?

【薛西斯】:

看到這句引文時我嚇了一跳,因為我對這句話幾乎沒有記憶。事實上,我打開Word清稿的第一步,就是把自序刪掉。

當然會這樣做,有一點個人情感上的因素,我雖已記不起自序所有細節,但我可以明確的說,當時我寫此文,可視為一種預防針,目的是以極委婉的語氣,告知各位讀者,其實我不覺得這個故事裡有什麼俠字可言。

我當然必須委婉,畢竟這書是頂著武俠小說之名出去的,而且——雖不便在此詳敘——我還拿了錢啊!我不能拿了一筆預設給武俠小說的錢以後說:「其實我覺得本書不怎麼武俠」吧?

可是所謂武俠小說,必要的元素到底是什麼呢?真的就是從武從俠兩個字來評判嗎?那時的我,為何那麼害怕承認故事裡沒什麼俠義可言呢?

現在的我可以看清楚了——因為俠是一種道德品質,少年的我覺得它似乎比其他要素更高尚,因此不願承認故事裡關於這項品質的缺失。

我依然覺得俠有「溫柔」的成分存在,只是大概不會再用這兩個字,我會說是「仁慈」。

很少有故事完全缺乏仁慈,但仁慈如此脆弱易受傷害,必須有所行動,否則它只能是一種帶來痛苦的美德。所以武與俠才一起出現,俠須以武犯禁,俠就是一種武裝後的仁慈。

現代社會武裝仁慈的力量倒不必是武了,除了暴力,也可以是金錢、權力、名譽、聲量⋯⋯這些能使仁慈有所行動、使俠心化為俠行的東西,整體來說,其實是一種特權。

陸長生雖不強大,仍願路見不平,拔劍相助,那是一種俠吧!但也千萬不能忘記,他所以可以拔劍,是因為他有劍。

俠是一種特權。

如果現在要我來說什麼是俠,我大概會說:俠是願意為了他人而使用你的特權,不論那是多麼微小的特權。

🔍承接著對於「俠」的問題,也想請問薛西斯對「武俠」這種小說類型的看法,以及你在武俠小說方面的閱讀養成,心中是否有深受影響,以及十分心儀的作家或作品呢?

【薛西斯】:

我在2014年對武俠這兩個字戰戰兢兢,唯恐冒犯。總覺得自己武也寫得平平,俠更付之闕如,最後只好寫一篇委婉的序言來自我捍衛。

現在倒覺得都無所謂了,這絕不是說我小看各方武俠權威的意見,只是我忽然發現,你寫的夠不夠格武俠(或推理奇幻科幻⋯⋯)、符不符合框架,在這個時代都愈來愈沒意義,不合格就不合格吧,反正書還是會有別人買。

講到武俠,仍然很難完全脫離「武」跟「俠」兩個字來討論,前面也說過,2014的我服從權威又盲尊道德,覺得俠好像比較高尚。現在就完全沒這回事了,我終於承認我根本不相信紙上跟嘴上的俠,而且我對具有道德評價意圖的故事,總是帶有一點天然的敵意。

至於武,我總把它視為奇幻小說的超能力系統來看待並取得樂趣。但武有它更強調精神層次的一面,武經常含有一種對技藝打磨的追求,我是小說家,我總想寫得更好,自然也有一點武人性格,所以我喜歡看武更大於看俠。

不過,其實終究我既不在乎武,也不在乎俠。

武俠作品對我來說,最大的魅力在江湖與武林——廣闊遼遠的世界與百面相的人物。我覺得武俠小說描寫人物的方式和其他小說不太一樣,描寫更多的是一種人物的精神,因此要像刀削一樣銳利,我很喜歡這一點。

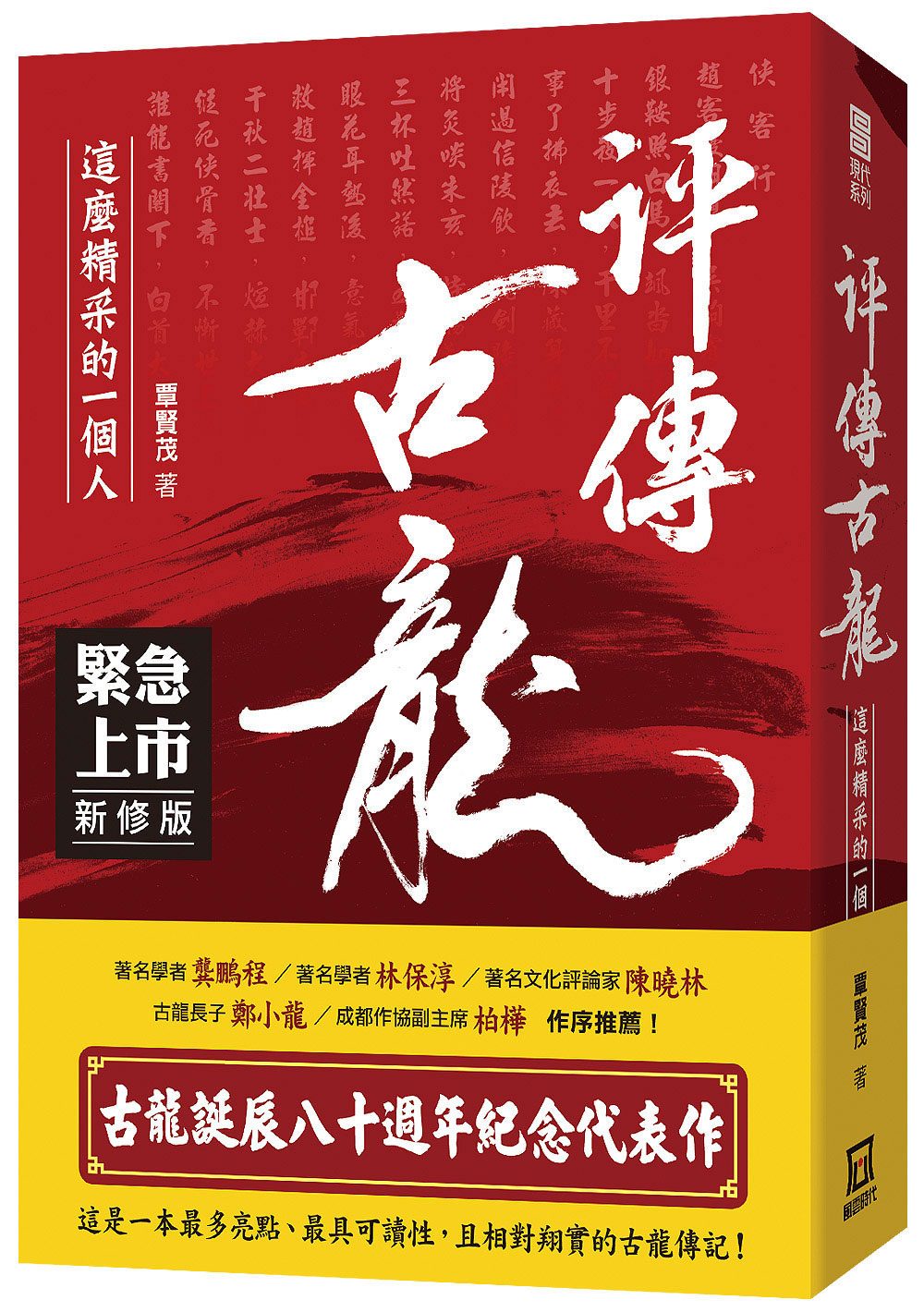

台灣的武俠系譜大概無法跳過金庸古龍,他們幾乎塑造了整個世代的基本武林想像。基於我不太喜歡古龍,因此要說深受影響,大概還是要算金庸吧——但受影響跟熱愛倒是兩回事,事實上要問最喜歡的武俠類作品,我會說是還珠樓主的《蜀山劍俠傳》。

🔍接下來,我想進入跟《不死鳥》故事本身有關的問題。首先是其中的女性角色,雖然《不死鳥》並非沒有男性角色,也有男主角的存在,但女主角和其他女性配角,總是更讓我著迷。這就好像我可以看到故事中彷彿從傳統武俠小說裡走出來的男性角色,但女性角色則完全是屬於薛西斯的,無論承安、林諸星、陸梵天⋯⋯都既複雜又迷人。想請問薛西斯創造這些女性角色的起源,更想延伸詢問棲霞派的創生,對我來說這是個僅存在女性,充滿悲劇的門派,初讀時並不討喜,隨著故事進行,我卻覺得這個由女性組成的團體其實充滿力量,她們的反抗和對外界的拒絕,也像是對整個由男性組成的武林所做的逆反。

【薛西斯】:

寫故事時人物通常是走在我前面的,並不是我建立某種概念去寫她們,而是她們先來了,我只能跟在後面、像個FBI側寫專家一樣拚命從她們的行為裡作分析。

因此,關於棲霞的對抗,其實我的想法正好相反。棲霞派不但沒有與男性武林對抗,相反的,她們完全融入了體制。

正因完全服從這套男性武林的規矩,甚至與另外兩個以男性為主的門派結盟,她們獲得了尊重(玄門正宗,有品牌的百年老店)。

雖然也必須忍受某些隱微的歧視(本書中每個有頭有臉有點本事的男人必不落下的台詞:你以為我怕了林諸星?)、忍受一定的不方便(魔教猖狂時女俠落難總比男俠更倒楣;女俠如果要生小孩,最好保證有個體面老公,否則要付出慘痛代價),但按照體制來的棲霞派,最後終於爬上了巔峰:暴力的巔峰——我想這才是她們此時提出反抗和拒絕的理由。

她們按照遊戲規則認真玩,玩到天下第一,於是,她們也做了所有此遊戲的贏家會做的事:所有人都要乖乖聽我的,如果有不服從聲浪(不管那是否與性別有關),她們就會以暴力和高壓解決。

真正的拒絕與反抗,反而在番外篇裡寫得更多。

番外篇〈老梅〉前半段寫於2015年,後半段則是今年寫的。故事意圖揭露的某件事實,與我2015年的設想沒有差別,但核心隱隱改變,或許也與我的心境有關。

林諸星背叛遊戲規則,因為她發現這規則不知道是誰定的,且對她根本沒有好處。正文中,棲霞派選擇把遊戲玩到最好,而番外裡,林諸星則是根本不要加入這個遊戲。

我仔細思考過林諸星這個人物,若將她放在傳統武俠體系,大概是一個評價中性偏負面的人物,她做的許多事情,都沒有什麼俠的風範可言。

但破壞體制與規訓是一件多困難的事啊!在武俠的世界觀裡,做大俠恐怕比不做大俠還容易吧。

寫番外篇時我尤其感觸良多,同樣意圖破壞某些規則時,故事中的男性試圖從外部找理由(因為現在的狀況⋯⋯我們必須⋯⋯),女性則試圖從內部說服自己。會這樣寫,大概一定程度反映我內心的看法。

男女雖同受體制規範,女性受的規範卻通常更多——但也正因如此,我相信、當那個對遊戲規則破罐破摔的時刻到來時,女人會比男人更容易更灑脫。

畢竟一個從體制裡得利更多的人,是更難捨棄一切的。

✦

▶︎▶︎▶︎繼續閱讀|虛構的真實,是作家與讀者之間祕而不宣的謊言契約|訪《不死鳥》作者薛西斯(下)

▌薛西斯 Xerses

臺灣作家,創作類型跨推理、武俠、奇科幻,善以人物及謎團為軸心,寫出縝密懸疑的作品。故事多從我們生活熟悉的元素入手,挖掘出人性困境後輔以想像力羅織的設定,令人想起閱讀虛構文學時最樸實的追求--希望讀到一個有趣的故事。

▌邱常婷

生於1990年春,東華大學華文所創作組碩士畢業,目前為台東大學兒童文學研究所博士生。著有:《新神》、《怪物之鄉》、《天鵝死去的日子》、《夢之國度碧西兒》、《魔神仔樂園》。

▌延伸閱讀

☞《不可知論偵探》的誕生始末:臺灣漫畫第一個道士偵探海鱗子 #迷推理

☞一切的詛咒,都跟這雙「筷子」有關——台港日作者與《筷:怪談競演奇物語》

▌追蹤更多:獨步文化@迷誠品

☞設計師總能在各方的任性中找到出路:科幻小說《最後的太空人》設計幕後

☞日本漫畫珍品重版出來!《波族傳奇》:活在時間夾縫中的永生一族

☞用恐怖對社會提出質疑:日本恐怖小說界的明日之星澤村伊智

☞在「家」的世界中,黑色是唯一的色彩|插畫家安品與《丈夫的骨頭》 #書設計

☞在恐懼之中,我們並不孤獨:《瘋狂山脈》-田邊剛改編H. P. Lovecraft的挑戰之作