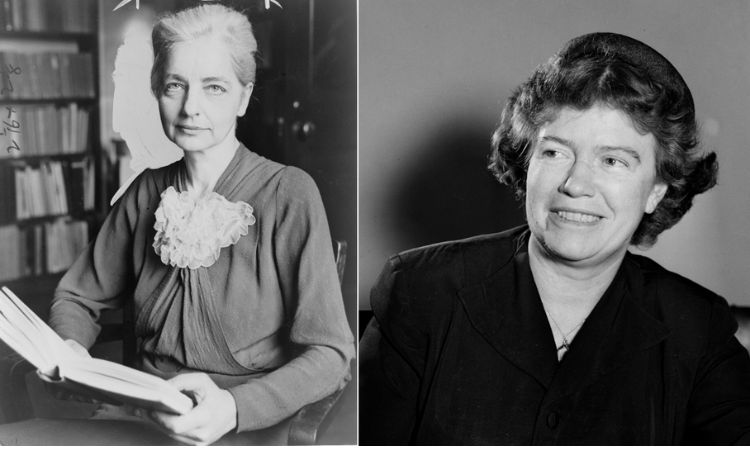

《女工之死:後工业时代,一则关於闹鬼和空间记忆的人类学叙事》年中於台湾出版後,李安如便时常听人向她说起灵异经验,有时这些故事会特别透过 Email 的方式,递送到她的眼前,让这位纽约市立大学约翰杰依学院(John Jay College)人类学系教授见人便不断强调:「我很怕鬼,我真的很怕鬼,不要写信给我,跟我说鬼故事!」

但这个怕鬼的学者,探问「女工之死」的原因,却是「神鬼」——2008 年,在中山大学担任访问学者的李安如,听社会学家唐文慧说起高雄旗津有个「25 淑女墓」迁移改建之事,提到家属会替自己罹难的女儿、姊妹「装金身」时,眼睛为之一亮。

此篇透过李安如的视角,从《女工之死》一书看见「25 淑女墓」过去、现在与未来,给予大众重新了解这段历史的原貌。

{本文经授权转载自 Openbook 阅读志,首图来源为 Openbook 阅读志}

《女工之死》探究女性劳工的角色转变

高中六号,1971年。图片来源:叶清良拍摄

高中六号,1971年。图片来源:叶清良拍摄

25 淑女墓里葬的是 25 位年轻未婚女性,在高雄加工出口区工作的她们,在 1973 年 9 月 3 日搭渡船上班的途中,因渡船翻覆而溺毙。在台湾民间习俗里,未婚女性死亡,牌位不能迎回家(父系祠堂),罹难者父母对女儿的未婚早逝伤心难过,觉得她们辛苦赚钱养家不仅没有得到相应的回馈,还沦落到「无家可归」的命运。因此,即使国家将她们合葬,家属仍会担心她们的永世安宁。

但或许得不到安宁的,是这些家属——每当家里有人生病、发生不好的事,或出现一些不可思议的现象,便是他们感知到鬼魂有所要求。最终,25 位死亡女工中有 22 位因托梦或乩童转告,说她们即将成为神明,而得到金身。这也意味着,家属可以透过「装金身」的方式,将女儿(姊妹)迎回家供奉。

「人类学家对这样的事会比较敏感。」李安如解释,在汉人文化体系中,未婚女性死亡,牌位不能够被带回家,即使不愿意信服这样的文化,但如果有一天家里有人莫名其妙生病或出事情,你也会半信半疑,「文化的韧性就在这里。」

原本埋首於台北、高雄捷运研究的李安如,因此探出头,走往一条分岔的研究方向,探讨「後工业时代」女性劳工角色跟其公共叙事的转变。疫情期间,她专心写书,成果最终於 2023 年以《闹鬼的现代性》(Haunted Modernities)为名出版。当此书来到台湾,在编辑的建议下,书名改为《女工之死》,让「女工」的主角地位更为凸显。

但这其实不是李安如第一次面对汉人父系结构下的女性劳工处境,甚至可以说,《女工之死》是她第一本书《以和谐与繁荣之名:台湾经济重组中劳动与性别政治》(In the Name of Harmony and Prosperity: Labor and Gender Politics in Taiwan's Economic Restructuring)的回溯:假如这 25 个加工出口区女工是第一代的话,那麽,她最初田野地(彰化县和美镇)的女工,便是第二代。

《女工之死》延展观察角度,看见女性文化发展脉络

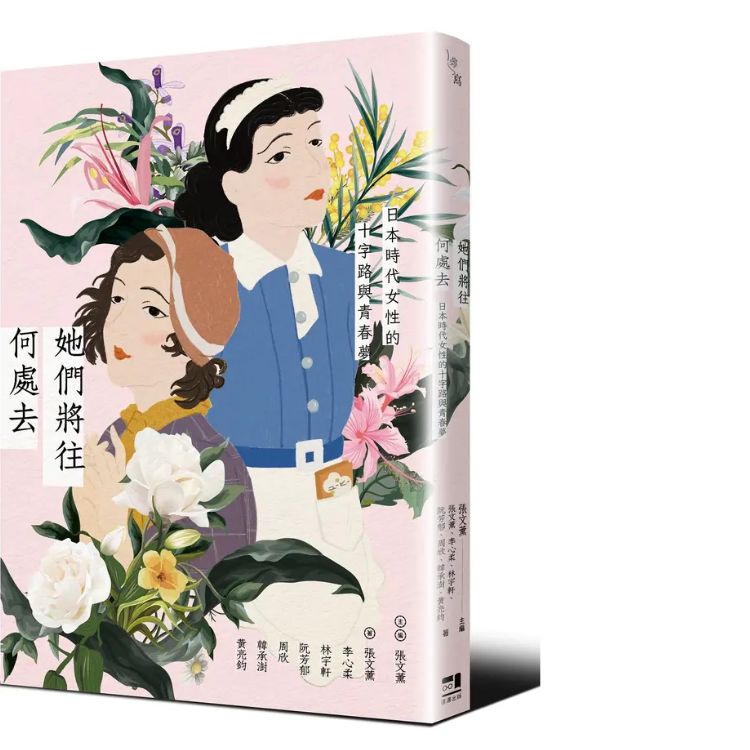

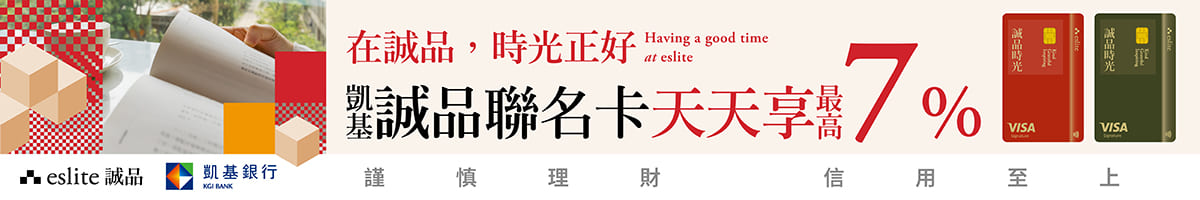

美国人类学家露丝.潘乃德(左)与玛格丽特.米德。图片来源:Openbook 阅读志

美国人类学家露丝.潘乃德(左)与玛格丽特.米德。图片来源:Openbook 阅读志

1990 年代,在纽约市立大学就读人类学博士班的李安如,为了完成「人类学的通过仪式」(Rite of passage),前往台湾的纺织重镇——彰化县和美镇做田野调查。当时产业大量外移,原本光是和美镇的镇平里就包办全球三分之一雨伞的生产量,却在短短 5 年内,有九成以上工厂出走。与此同时,留在台湾的传统工厂,也面临「缺工」的状态。

「工厂使用女工,当然是和台湾的父系结构是有关系的,这个社会把女性放在一个重要却又次等的地位,想说她们反正後来都是要嫁人的,薪水不用给太高,也不需要让她们升迁。」李安如指出,这是父系制度和资本主义的结合。而她也在田野调查中,看到台湾的女性劳动力如何被融入全球的工厂里面,而全球的工厂又怎样有效地利用汉人的父系家庭制度中的「女儿」,达到最大的资本积累功能。

然而,作为人类学者,透过人类学这个以人为本的学科,李安如更希望在这个田野调查中,看到人对文化结构的抵抗。

李安如是五年级生。从小就想当大学教授的她,目标是成为科幻作家张系国那样,既懂科学又能够写作的人。进了台湾大学农化系後,察觉自己对实验室毫无热情之时,意外阅读到人类学家玛格丽特米德(Margaret Mead)的书,受到人类学「以人为本」的精神感动,便趁着大四课少,选修了人类学系的课,毕业之後,顺利考上台大人类学研究所。

「我第二本读到的人类学着作,就是潘乃德(Ruth Benedict)的《文化模式》,现在我教书,从美国人类学家谈起,谈到米德跟潘乃德,都会哽咽,想到人类学给我的养分,还有人类学这学科的人本精神。我总对学生说,we love anthropology(我们都爱人类学)。」李安如戏剧性地喊了这一句,召唤现场几位同为人类学背景的听众共鸣。

访谈过程中,李安如几次提到对「女性」题目有兴趣,但问她原因,又说不上来。当她提到对她产生影响的前两本人类学民族志时,我注意到都是女性人类学家,她则哈哈大笑,说自己没有刻意挑选性别。或许,人生所有的选择都是这种无意之中,包含她自己生长的时代和阶级位置,也为她带来不同的选择和观看视野。

《女工之死》呈现未婚女性的身分认同

图片来源:Openbook 阅读志

图片来源:Openbook 阅读志

生於淡水「镇上」的李安如,国中毕业後「进城」(台北市)读高中,有些从「山上」下来镇上读书的同学却是到工厂当女工。「我们这代很幸运,阶级翻身就是在我们这代,那些住山上的同学虽然家里当时是没钱的,但是有土地,加上她们很努力,不会只停留在原本的阶级,而是『翻上去』了。」

「这个时候,透过加工出口区,台湾的财富已经累积一段时间,出现『黑手变头家』的情形,许多在工厂工作的男性结婚後,开始经营一个小工厂。」李安如到和美做田野的第一个报导人,就是自营小工厂家的女儿。虽然勤勉好学,家里也供得起她升学,但因为「缺工」的窘境,让她不得不留在工厂,填补缺少的劳动力。「她的父母会说,你不帮你哥哥做,你帮谁做?她因为未婚,劳动力就是自己家的。」

在这个报导人的介绍下,李安如後来进了一家纺织工厂做田野,居住在女工宿舍里。有些室友是一贯道信徒,信仰之外,她发现这些女工们追求的是「不婚不育的生活」——透过清修来解开现世的缠绕,也跳脱来世的轮回。

「她们能够可以任性地维持未婚的状态,是因为当时台湾的经济结构,刚好提供她们继续工作的可能性,她们的经济状态足以支援自己的生活,所以做了这种选择。」李安如从这个田野中发现,「未婚女性」在台湾这个文化系统里,是有趣的角色——因为挑战了女性在现实中既有的文化位置,也回应了往生後祭祀的问题。

李安如以一个已婚研究者身分,进入这些女工的生活里,其实是两种阶级的碰撞。原本在都市穿着洋装、个性直率的她,在做田野时则穿着白T恤、卡其裤,一副乖巧的样子,女工们也会嘲笑她:「在我们这边,没有人会穿白色衣服,会弄脏。」

女工们不相信她已婚,因为没有哪个 30 岁的已婚妇女还可以继续读书。她们也会要求看她手相,好了解为什麽她「命这麽好」,当知道李安如父亲是医生後,对这一切恍然大悟。李安如指出,「她们不是用你个人表现来评断你的成就,是根据你的父亲是谁去理解你为什麽现在是这样子。就因为我生在医生家庭,所以我不用做工。」

「这些看起来弱势、没有办法掌握自己人生和前途的女性,其实很有意识地知道自己为什麽在这个位置上,并且在所能容许的一些空间里,尽自己的努力。」李安如说,这里有她们作为一个人的 identity(认同)与尊严。而从第一个田野开始,「未婚女性在父系体系中的能动性」就一直吸引着她,让她深感到这是个值得研究的议题和挑战。

▌更多不为人知的历史故事

《女工之死》替鬼魂翻转污名化指控

「廿五淑女之墓」牌坊。图片来源:唐文慧、陈昱名提供

「廿五淑女之墓」牌坊。图片来源:唐文慧、陈昱名提供

《女工之死》中的 25 位女性也是如此。她们同样活在经济不公平、阶级不公平状态中,但在李安如眼里,这些女工也是有意识地认知到:没有人逼她去加工出口区工作,但如果不去,我们家就是没有饭吃,「这是无可奈何的事,但也是她们的选择。」

「这虽然可以说性别不平等,但我写这本书是想把这个故事讲得更完整,它不只是个性别故事而已。如果真要谈性别,也必须重新回到既有的情境脉络里看。」李安如举例:这些父母不是不爱自己的女儿,所以才让女儿去加工出口区工作,而是因为加工出口区需要的,是女工。「现实环境让他们做了这样的选择,但如果发生问题,应该怎麽解决?」

这些父母会说因为家里穷,女儿又很孝顺,所以去赚钱,但正是因为如此孝顺的女儿就这样死去了,更让他们心里难过不舍,才会设法让死去的女儿能够「过得好」。「但这群女工已经过世了,所以,她没有办法出面替自己争取什麽的,只能透过活人来讲话。」李安如表示,「鬼魂徘徊不去是慾望尚未实现的表现,其中有生者的愿望,也有逝者的愿望。它是双方的,所以它不是一件坏事。」

李安如在书中以「幽灵政治」作为理论引用。她解释,近年来,社会人文学界时常做「幽灵政治」的研究,来反映这个多战乱、多纷争的时代心理,指向「不正义」。她说,「闹鬼」是一种隐喻,用来反映一种令人不安、遭到隐埋的历史,而闹鬼背後代表的意义,或许是失落或未竟之路的遗憾,因此尝试将自己认为不公平的历史转变成公义,「(这样的谈法)从来就不只是要谈过去,而是为了现在跟未来。」

《女工之死》处理国家、生者与逝者的折冲

图片来源:Openbook 阅读志

图片来源:Openbook 阅读志

而包围着 25 淑女墓迁移改建的论述,便是反映各方观点的「文化商品」——这 25 名女工,先是因为 1967 年高雄港第二港口的扩建工程,让旗津从一个半岛成为「孤岛」,以至於非得搭渡船过海不可,才会因船难溺毙。後又因 1988 年高雄港扩建计画,25 淑女墓用地被徵收,安葬她们的墓地不仅被迫迁到旗津大马路上,在 2008 年甚至以劳工公园的概念改建。

「包含台湾在内,近期很多东亚国家都在侵占墓地,将墓地移作其他用途,让你再也看不到任何跟死亡、鬼魅、超自然、神明有关的事。」李安如称她将着作命名为「闹鬼的现代性」,重点其实落在现代性,「现代性不是只有女权主义说了算,或是国家说了算,可能就是因为鬼魂不同意你的现代性,所以要闹你。但闹鬼不一定是件坏事,只是一个以文化处理事情的方式。」

李安如进一步解释:「闹鬼的现代性」主要在传达台湾社会中生者跟逝者之间的交流,也是生跟死之间的社会性连结,「不管是鬼真的来闹你,还是你觉得鬼来闹你,都是发生在生死之间的社会性连结,在不预期、不正常的情况下断掉,而必须重新去修复这个连结的时候。」

「所有的社会文化都要处理死亡的问题,因为社会秩序跟宇宙的秩序要重新回归到一个原点。」在李安如的观点里,25 淑女墓除了有汉文化体系下性别不正义的问题,也有现代国家对空间运用的想像。将私人空间移为公共使用,进而要求这 20 几个女儿或姊妹死亡的家庭配合迁墓或改建成公园时,就必须要沟通协调。因此,这本书呈现的是国家为了空间治理,和女性主义者要求政府正视女性劳工的贡献,以及家属为了亲人死後安宁三方的角力与折冲。

《女工之死》以相当大的篇幅,处理国家、女性主义者和家属的意见角力,因此,即使是国家公务员也必须透过掷笅作为国家和个人、生与死之间的折冲协调。

《女工之死》直面历史的暴力与苦痛

图片来源:Canva

图片来源:Canva

「人类学者常被问到一个问题:你相信鬼神吗?」李安如强调,相不相信并不是她需要解决的问题,只要报导人相信这是真的,她就相信报导人的话。「不过,他们也可能是不相信的,还是会(对这种文化解决方式)抱持怀疑,所以即使把女儿的金身带回家,还是不会跟祖先或神明摆在一起,会放在另一个地方。」

李安如进一步解释,「装金身」吸引她这个人类学者之处,在於这些父母找到一个「文化容忍」的方式,为他们的困境提供转圜,解决了他们的问题。不管是将女儿的金身放在家里的另一层楼,或是置放在当地的庙宇,「当代会用理性科学的方式去谈论 25 淑女墓,谈女性劳工的贡献,谈高雄是性别平权的城市,媒体说的都是这样的事。装金身这样的故事,你可能没有听说过,但不代表这件事不存在,台湾民间力量是很强大的。」

对李安如来说,《女工之死》的出版是在 2025 年的今日回望 1970 年代的事情,藉此面对记忆、空间和时间之间的纠葛。「历史跟记忆不只是谈过去,它从来都是为了处理现在的问题、创造它所认知的未来而存在。过去只是一个很好的介面,让我们合理化我们现在要做的事情。」李安如表示,这本书如果要拉出重点,她会说是:历史如何变成记忆、记忆如何变成了遗产。遗产可以是空间,但也可以是文化商品,而 25 个淑女墓被改建成劳动女性纪念公园後,如何被介绍、行销,背後会有一套论述,或是政治上,文化上的目的,都是我们可以好好去思考的。

「鬼魂的出现扰乱习以为常的现实,所以终极来说,它形成蕴涵改变潜力的场域。」李安如说,没有人喜欢鬼,所以「闹鬼」的事,一定要解决,才能产生生者跟逝者合力唤醒社会认知历史的集体能力,从而认真面对过去的暴力和苦难。这麽一来,整个社会才可以彻底和过去社会撕裂摩擦告别,共同想像一个未来。

▌後工业台湾女性劳工被消失的真相

「25淑女墓」合葬了因超载翻覆,因此罹难的25位未婚女性,然而近年来迁墓、污名化的谣言在大众间流传,究竟这些未被细说的真相为何?

本书探讨後工业时期女性劳工的发展、艰难和想法,从过去、未来还有现在的角度,观望不曾被人讲述的历史真相。

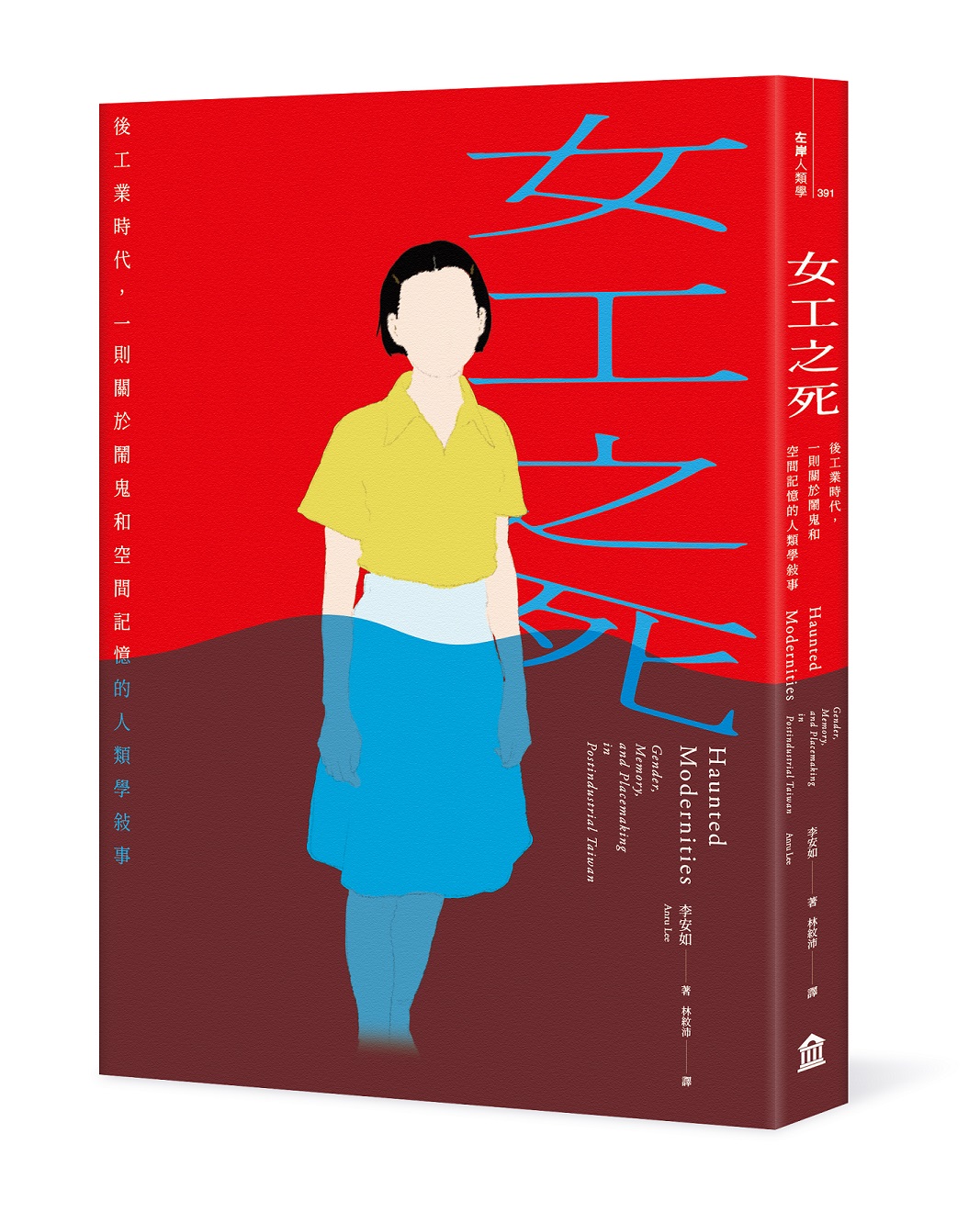

▌展现1920~1940年代台湾的女性缩影

本书收录六篇当代青年创作者的作品,以及七篇日本时代台湾作家的相关文本,细腻描绘介於传统与现代的女性们。

跨越过去历史,看见不同时空下女性的幸与不幸。

▌更多民间传统习俗与文化