「吃」不光是滿足味蕾的行為,從品嘗的新鮮食材、各式辛香料混合的豐富調味中獲得療癒,也對吃美食當下所處的人事時地物,遺留下深刻的記憶時,與食物本身酸甜苦辣的味覺感官相互交融,化作回憶的調味基調,成為品嘗美食最原始且本能的情緒觸動。

不光聚焦飲食記憶,一個地區的文化型塑所展現的獨特風貌,從飲食上能夠略知一二。一項食物的發跡,可能是一種文化的建構,或是多方文化結合所產生的嶄新滋味。從吃食來感受地方的文化底蘊是一種熟悉當地風俗民情的不二法門。

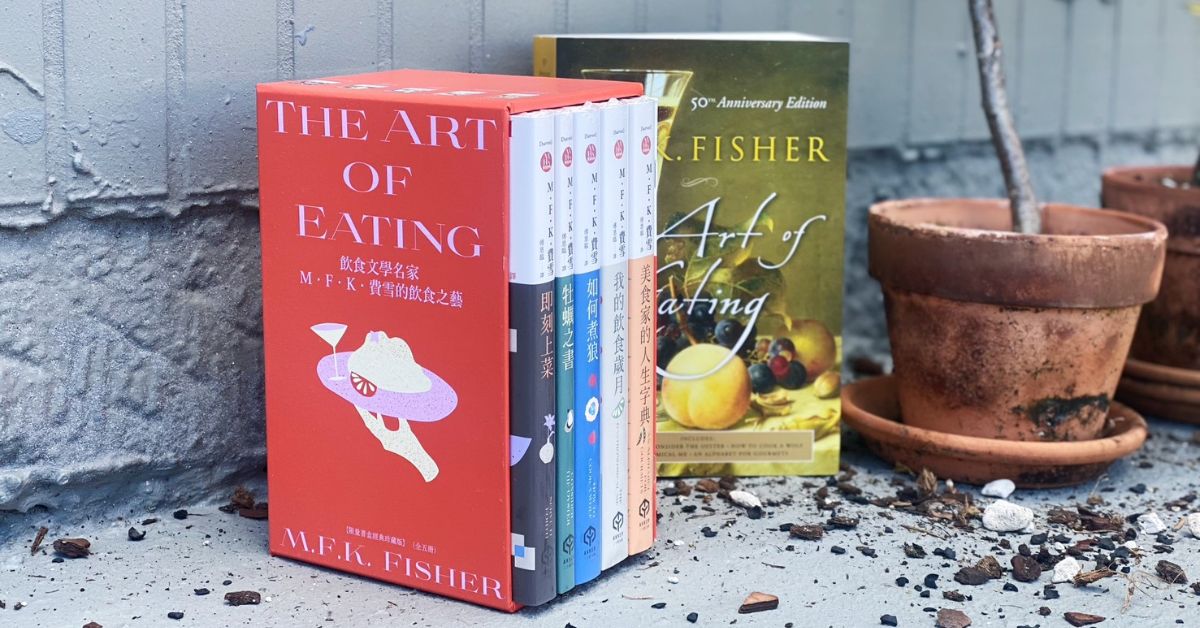

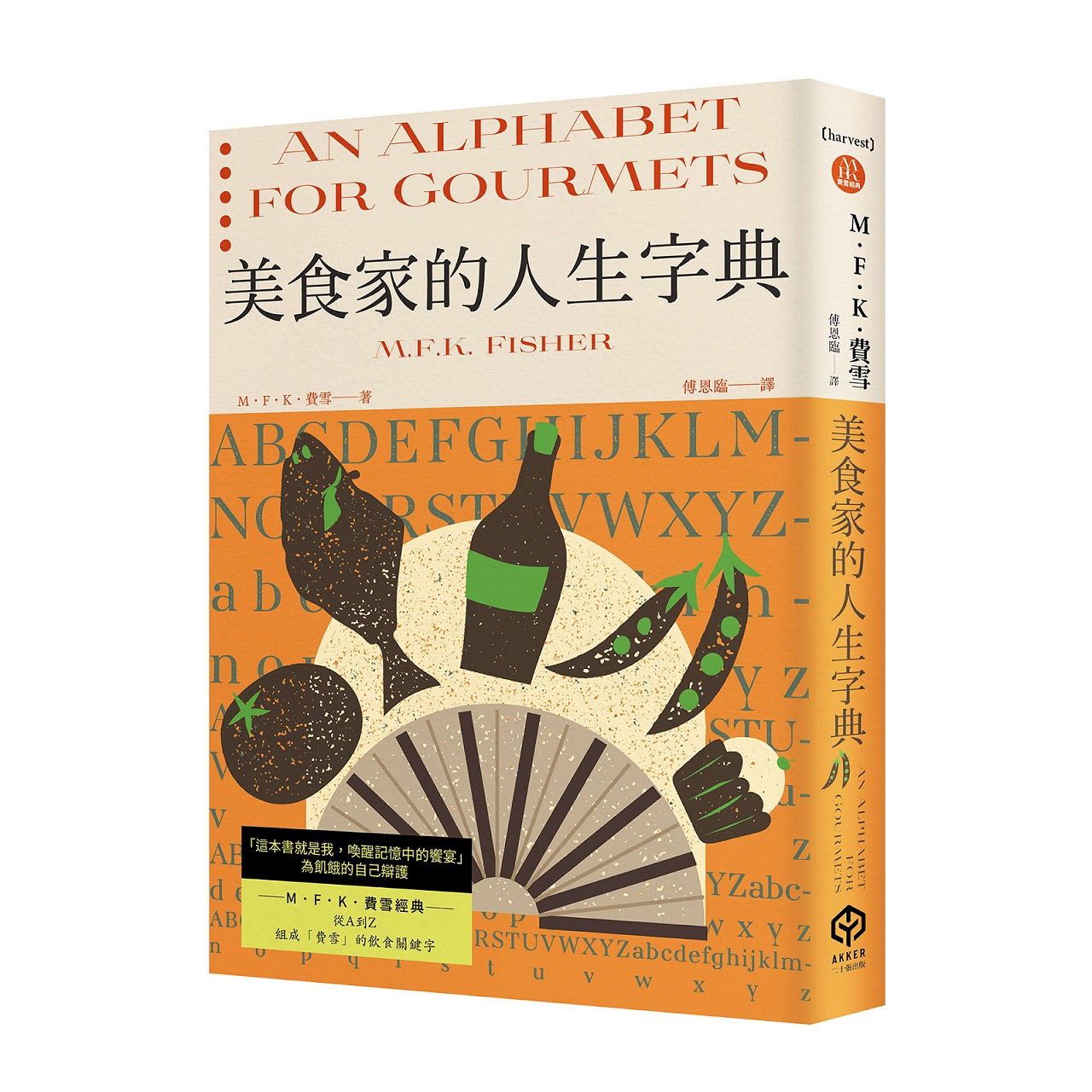

20 世紀著名的美國飲食文學作家 M.F.K.費雪(M.F.K. Fisher)寫的散文,被詩人 W.H.奧登(W.H.Auden)譽為「二十世紀最優美的散文」。費雪的行文優雅流暢,不僅從歷史脈絡述說對於美食的熱愛,美食更是伴他度過無數個人生關卡。

從日復一日的日常吃食中,彷彿窺見費雪對於愛、生命炙熱的濃烈情感。

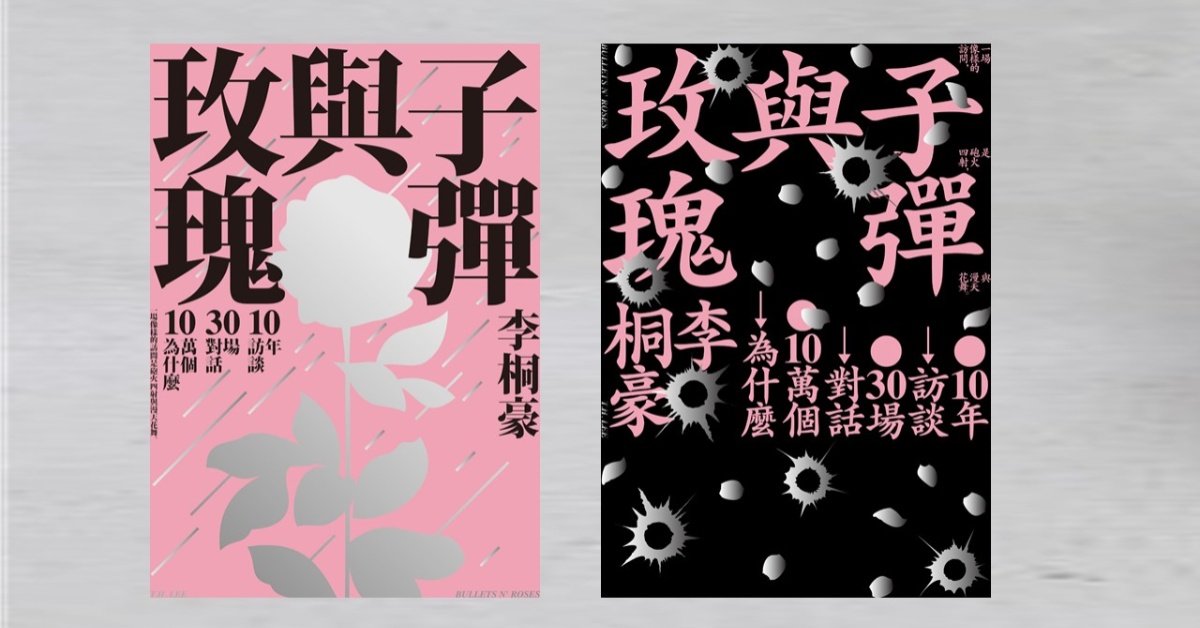

{未經授權,請勿轉載;內容皆為撰文者觀點,非代表誠品立場;首圖來源為二十張出版官方 Facebook}

飲食文學是什麼?

吃食是滿足生存最基本的口腹之慾,也是一種雅致的行為。每個人對於美食的定義相異,依據不同的吃食的味覺感受進而產生多方評斷。當飲食作為文字展現於讀者眼前時,其欲述說的不光是對於食物好壞的議論,而是蘊含更深層的感官與情感經驗。

飲食文學雖然聚焦於書寫吃食經驗,呈現的手法卻大不相同;依據書寫策略的差異,給予讀者的閱讀體驗、情感連結將產生不同的共鳴。飲食文學廣泛定義上會分為記憶層面的抒情書寫或是挖掘飲食構成的歷史脈絡、煮食的細節描繪。

圖片來源:Canva

圖片來源:Canva

洪愛珠的《老派少女購物路線》、蜜雪兒.桑娜的《沒有媽媽的超市》兩者共通點,都是藉由日常的吃食經驗,緬懷與母親之間的回憶。從再度品嘗料理的過程中,梳理面對親人離去的悲痛,讓飲食文學變成有溫度的撫慰,也成為療癒自我,懷抱創傷的存在。

而楊双子的《開動了!老台中》則是根據過去歷史文獻,解析台中街頭小吃的身世來歷,述說食物和地方的文化印記;鄭順聰的《台味飄撇:食好料的所在》以極長的篇幅探索與剖析嘉義必吃美食——火雞肉飯。文中以肉、飯、醬汁、醃菜、小菜、湯品拆分火雞肉飯的製作工序,從取肉方式、米飯軟硬程度、醬汁比例調配會如何影響火雞肉飯的美味,以文字生動展現烹煮小吃的步驟與細節。

書寫策略的轉化,促使飲食成為一種符號記憶,有時是藉由食物抒發對於人事物的情感,有時則是認識滋養土地的源頭,與在地建立起深厚的情感,無論是何種書寫形式,皆是體現對飲食、生活的重視與熱愛。

M.F.K.費雪以美食為始,寫下人生裡的各種滋味

「M.F.K.費雪」本名為瑪麗.法蘭西絲.甘迺迪.費雪(Mary Frances Kennedy Fisher),他生前寫過眾多飲食散文,為飲食文學書寫奠定深厚的基礎,也讓飲食類型的書籍不光只有食譜,而是可以透過書寫美食、追尋飲食的發展脈絡,展露內心深層的情感抒發。

費雪出生於 1908 年,直到 1992 離世,他的人生歷經無數次動盪,包含戰爭、喪夫、生子、親人離世。他兒時便對於食物產生極大的興趣,婚後隨著第一任丈夫亞勞.費雪(AI Fisher)前往法國,建立對於美食的見解,為後續的書寫構築深厚的基礎。

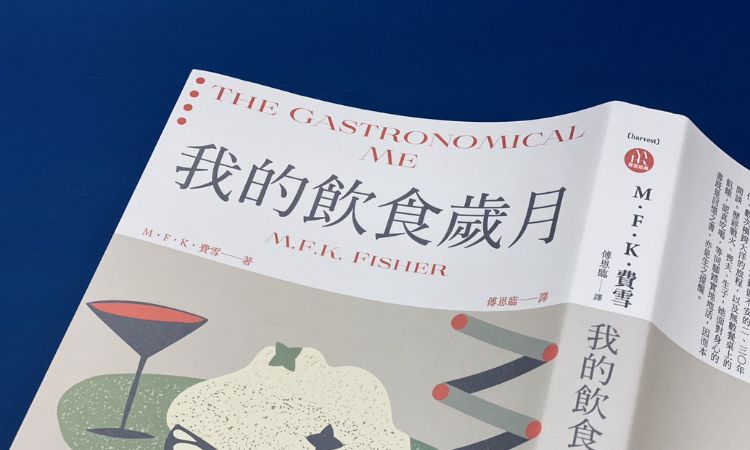

他曾於談論回憶之書——《我的飲食歲月》的作者序寫到:「當我寫到飢餓時,我真正書寫的是愛,以及對愛的渴望;還有溫暖,以及對溫暖所懷抱的熱愛與渴求……然後是飢餓得以滿足時所感受到的那種溫暖、豐盈與真實——而這一切,本就是同一回事。」回應當人們詢問他為何書寫飲食,而非書寫權力、愛與掙扎。

因此,《我的飲食歲月》雖然以飲食為首,聚焦的卻是用食物串起人生點點滴滴的歲月。有時飲食不再位居主位,而是成為陪伴的角色,當第二任丈夫迪爾文.派瑞許(Dillwyn Parrish)早逝,身在孤身一人的苦痛中,美食便給予費雪溫暖的踏實感與安慰。

費雪一生跌宕起伏,但他運用敏銳的目光洞察人與人之間的互動交流,以自身的經歷融合餐桌上的美食,毫不馬虎、懷抱堅持地咀嚼每一口食物,並寫下所思所想的文字時,也滋養了他的內心。

▌探索更多美食的根源

M.F.K.費雪把初嘗牡蠣的好滋味與母親回憶寫成《牡蠣之書》

圖片來源:Canva

圖片來源:Canva

費雪是在十六歲,就讀亨廷登女子學校時第一次與牡蠣邂逅。初次品嘗牡蠣的滋味,這項食物便成為他在戰時仍念念不忘的存在,例如《牡蠣之書》於二戰期間的美國出版,書中描繪牡蠣的生長、食用功效、和牡蠣之間的回憶,以及網羅世界各地五花八門且豐富的牡蠣食譜,展現費雪對飲食文化的考究和創作魅力。

書中除了收入牡蠣燉湯(Oyster Stew)、法式奶油牡蠣、牡蠣作為烤火雞的填餡、洛克斐勒牡蠣醬汁(Sauce for Oyster Rockefeller)等較為西式的料理方式外,也涵蓋諸如蠔豉鬆(Dried Oyster with Vegetables)的中式料理。

〈那些日子真是幸福〉篇章中,可以與費雪的回憶產生連結,他寫到母親和自己分享求學期間,瞞著師長偷偷享用的「午夜盛宴」——薑汁汽水、酸黃瓜、巧克力糖,還有主角牡蠣麵包。

費雪藉由母親有些虛幻、不真實的口述中,想像寄宿學院的女孩們如何偷偷將剛出爐的牡蠣麵包運送到宿舍,又是如何圍坐在地上,窸窸窣窣品嘗熱騰騰的麵包,珍惜這份有些得來不易的美味。雖然費雪並沒有實際嘗過母親回憶中的牡蠣麵包,但卻與這份回憶產生緊密的連結,彷彿像是加入那場午夜盛宴般,回味那段秘密時光的美好。

牡蠣麵包(Oyster Loaf)食譜

步驟一:將外皮酥脆的長條麵包上方切開並掏空內部,在裡面刷上一層奶油,放入烤箱烘烤加熱。

步驟二:麵包烘烤期間,將裹上蛋液和麵包粉的牡蠣或煎或炸至黃褐色。

步驟三:炸好的牡蠣放入烘烤後微酥脆的麵包中,並淋上融化的奶油,再蓋上同樣烘烤的麵包頂蓋,即完成。

(本食譜節錄自《牡蠣之書》,p.116-117。)

二戰下的生活,也要來一塊「戰爭蛋糕」苦中作樂

費雪的人生中歷經動盪的二次世界大戰,《如何煮狼》就是在物資極為匱乏的時期創作而成。書中透過莎士比亞經典悲劇劇本《特洛勒斯與克瑞西達》(Troilus and Cressida)中的台詞:「食欲是一匹無所不在的狼。」(Appetite, a universal wolf.)作為比喻,將「狼」視作深不見底、來勢洶洶的飢餓,全書以「如何」為題,述說艱困的時期仍可以在節約能源、食材的方式,滿足飢腸轆轆的食欲之狼。

不過,書中雖然是從極限的食材與方式提供食譜,卻一點也不隨便,而是在有限的範圍中掌握最好的味覺體驗。在戰爭中保有人類品嘗食物的喜悅,如同他於書中提及:「是人都需要進食,所以當人們自我否定滿足這種需求的樂趣時,無論他們是貧是富,這都扼殺了他們可能享有的充實感,阻礙了他們實現人生的本能。」

圖片來源:Canva

圖片來源:Canva

《如何煮狼》自 1942 年出版,後續的修訂版本增加了費雪回望過去的文字補充註解,雖然當下他已離開戰爭的渾沌環境,能夠隨心所欲地使用奶油、雞蛋和各種肉類食材,甚至有些食譜在度過艱辛的時刻後便不再食用,這些過去卻久留於記憶之中。

〈如何平復悲傷〉文中紀錄戰時的甜點食譜,費雪在文中補充,這些食譜雖然對現在的他沒有吸引力,在當時卻是令他魂牽夢縈的食物。《如何煮狼》除了收入實用的生活妙方與各式料理的食譜外,更是展露費雪的人生哲學。無論身處在多麼辛苦的時期,仍堅定地在緊縮的範圍內保有日常的一絲確幸,就算是苦中作樂,也得以成為繼續向前的動力。

▌收藏M.F.K.費雪飲食文學經典創作

M.F.K.費雪被譽為 20 世紀的飲食名家,他結合飲食、文化與記憶,寫下一篇篇具有獨特色彩,細膩的散文佳作。

套書收入 M.F.K.費雪的寫作精華,並特別收入台灣飲食作家的導讀別冊。

✦

▌更多飲食文學清單推薦