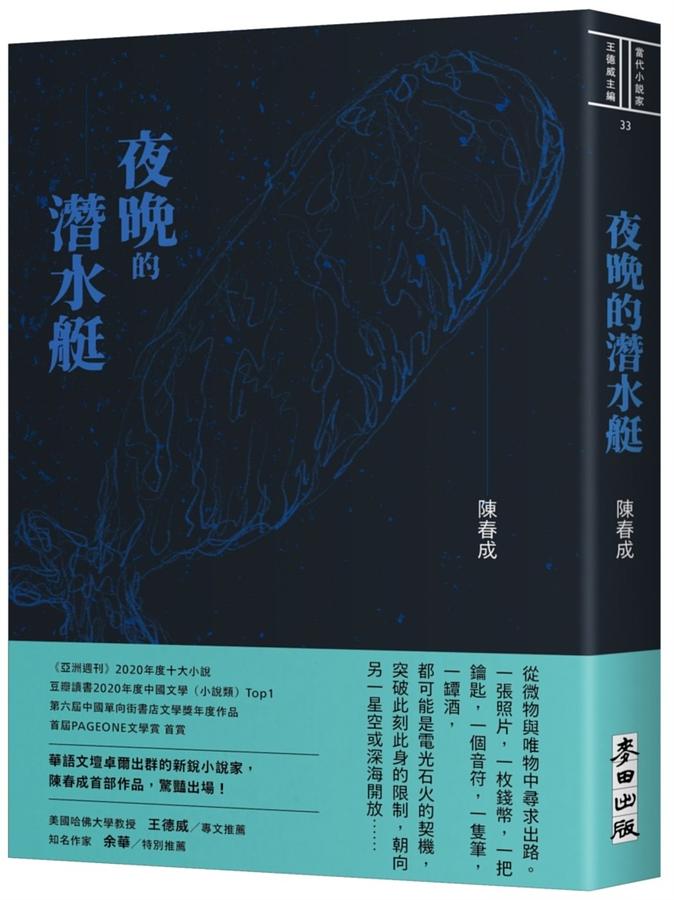

想像力是飘荡在万事万物间的神秘物质|专访《夜晚的潜水艇》作者陈春成

撰文 朱嘉漢(作家)王德威老师说:「他的文字清晰典雅,在年轻世代作家中并不多见。他的故事天马行空,字里行间在在显示锻链的痕迹。世界文学和传统典故巧妙糅合,『旧山河和新宇宙』奇特接轨。」

作家余华说:「他的写作既飘逸又扎实,想像力丰富,现实部分的描写又很扎实,叙述中的转换和衔接做得非常好。是一个前程无量的作家。」

他是陈春成,1990年生,福建省宁德市屏南县人。《夜晚的潜水艇》是他的首部短篇小说集,获《亚洲周刊》2020年度十大小说、豆瓣读书2020年度中国文学(小说类)Top 1、第六届中国单向街书店文学奖年度作品、首届PAGEONE文学赏。

九篇故事,笔锋游走於旧山河与未知宇宙间,彷佛开启了一个新视野。

在这篇访谈中,小说家朱嘉汉和陈春成有一场精采的对谈。从「如何开始走上了文学,被什麽打动,又怎麽开始写?」、「是否觉得可以写得更好?」等文学写作经验,到「想像力是什麽?」、「波赫士小说跟陈春成的小说有什麽关系?」等问题,试图去探究想像力的边界。

{本内容由撰文者及麦田出版提供,仅反映作者意见,不代表诚品立场;未经授权,请勿转载}

Q=朱嘉汉|A=陈春成

Q:春成好,在提出第一个问题之前,容我先说明一下阅毕後的感受。我感到「似曾相识」。我有一种早就认识你的感觉。不过,我暂且先不滥情,先来聊聊小说本身。诸多的篇章,或者说是每一篇,我都感到似曾相识,除了令我联想起波赫士外,也想起卡尔维诺、艾可,甚至培瑞克(Georges Perec)。我猜想,你应该是一位已经相当有自觉的作者了。意思是,不论自己感觉写得如何,他人评价如何,你很清楚自己在写什麽。因此我可以想像,你或许也不需要为作品辩护或解释了。

我感觉你的作品要写出的,就是这种似曾相识,「déjà vu」的感觉。像是你小说里面陈透纳的画,叶书华未能呈现出的文章。也许这些小说已经写出来过,被阅读过。以梦的形式、潜意识的形式,在生活中以云彩、树木的形状、鸟鸣声等方式展现过了。

作为第一个问题也许有点奇怪,这种「似曾相识」感,是你写作时想追求的,并给予读者的吗?在明显的隐藏、逃逸、消散主调外,整体而言,我认为这是你小说想要捕捉到的感觉,并且是相当积极的。

A:谢谢朱老师。你所说的意思,或许类似古人所说「疑此江头有佳句,为君寻取却茫茫。」——文章在凝聚为文章之前,预先以其他形式存在。我欣赏这想法的趣味,因为它把人类编织符号的技艺提升到了与自然事物一样确凿而神秘的地位。不过说实话,写作时我没有预设过这个,包括隐藏、逃逸的主调,酝酿阶段我只是专注於某种氛围。

Q:除了〈夜晚的潜水艇〉之外,许多的时候,我仍然想到波赫士。譬如读〈《红楼梦》弥撒〉时想到了波赫士的〈永生〉、〈巴别塔图书馆〉,甚至〈凤凰教会〉。跟你分享一个趣事,当我读着读着,心里正想着「不过这集子似乎没有像波赫士的镜像概念」,结果就恰好读到〈尺波〉,马上让我想到了〈环形废墟〉。

同样喜欢波赫士的我想问,你最喜欢波赫士哪些作品?哪个部分吸引你?若是可以,我想问你,波赫士与你的小说的关系是什麽?

A:我喜欢波赫士的几乎所有作品,喜欢他的玄思、书斋气质和对无限的迷恋,因此同名的那篇小说,让他开头的甲板上登场了一下。他的故事多数都在讲一次精神遭遇,没有多少外部的情节,是一种明显「内倾」的小说。我认为古文中的一个词很能形容他的风格:冥搜。向内部,向幽暗中尽情发掘。我承认我受了他很大影响。现代作者似乎轻视继承而强调原创性,古人则反之,谦卑到愿为更古的人做仆役,传得一点神髓就欢喜踊跃。但波赫士的玄思趣味供给写作的养分没有持续性,也许是他写得很少的一个原因。或许以後我不得不偏离他的版图。另一个源头是汪曾祺,在语言方面的启蒙和示范。没有这两位,我或许根本不会写小说。如果说他们是矗立在往昔的瑰伟宫殿,我的写作只是拾起一小片残瓦,研磨成我的砚台。不过也不好说,到现在小说创作不过两三年,新鲜感尚存,还想多试试各种路子。第一本小说集如一张专辑一样,反映一个时期的创作风格,今後如何发展,非我所能预料,因此不去设限。

Q:《夜晚的潜水艇》唤起我的很大一部分的情感,其中一个重要的原因是,好像这些小说,反反覆覆所涉及的,好像就是文学本身,或说文学之爱本身。再更确切来说,文学之爱,是爱的追求。我感觉你心中有个相当「纯粹」的念头,展现在〈夜晚的潜水艇〉、〈传彩笔〉、〈酿酒师〉等篇章了。这种绝对感,让我想到韩波的〈告别〉:「我应该埋葬我的想像与回忆!」尤其是〈夜晚的潜水艇〉,你用了一个相当令我惊喜的方式,只用想像来告别自己的想像力,我读到的时候,忍不住拍了自己的大腿一下,我立刻肯定这不是单纯的模仿波赫士的形式的作品了,因为你直接掌握到想像力的边界,你「看过那边的风景了」(即使也许代价是遗忘,是无法言说)。

然而我想问的问题相当简单,看了小说写了这些角色的初衷、追寻与惆怅,我想听你说一说你文学的初衷。你是在怎样的情况下走上了文学,受什麽打动,又怎麽开始写的呢?

A:其实这篇看似荒诞而自传性最强,我确实一度为想像力困扰,无法专注与学业,青春期一直在勉力克服。我初中时的志向是写旧体诗,从未想过写小说,一直默默在课堂笔记的背面写古诗,虚构一片山水,吟游其间,有时一连数日沉浸於一行诗句中。我迷恋那种一字不可动摇的圆融之美,我的野心是留下二十或二十八个字(五绝或七绝)传世就足够。但似乎力有不逮。写散文是二十多岁的事,那时我信奉汪曾祺的语感、文气、节奏意识,开始喜欢散文的舒展之美。写小说是前几年开始,某日忽然有了一个故事,觉得非写不可,於是就开始写了,直到如今。不过我还是认为短篇小说是次於诗的体裁。

Q:对你而言,想像力是什麽?是现实的反面,抑或现实更深里面的真实?在读〈竹峰寺〉时,我感动当中某种「确认」感。这「确认」感是一但产生了,无论记得与否,重新拾获与否都不在意的,无形的却是更确然存在的事物。

A:我倾向於认为它是飘荡在万事万物间的神秘物质,出入其中,无往不在。但对现实生活也构成一点干扰。我似乎有一点强迫症,不喜混乱和欢变,更因此确认感对我很重要。

Q:另外,这问题也许有点直接,但我想知道,这些作品当中,我个人首爱是我上题说到的〈竹峰寺〉(另外是〈夜晚的潜水艇〉、〈酿酒师〉)。不过对你来说,这些作品写完,是否有感觉到力有未逮的部分?觉得应该可以写得更好的地方?

A:就我个人目前的阅读趣味而言,我觉得已经很满足了,找不到可以改的地方。我一度担心出版後某日发现某处还想修改,可已白纸黑字流诸四方,就很焦灼。庆幸现在还没发生。人常说写作的初心仅在取悦自己,可取悦自己是多麽难的事,眼下让你心满意足的作品,也许三五年後再看时觉得尴尬。也许这并不意谓着你写作上进步了,仅仅是阅读口味改变了。因此应该享受眼下的心满意足。

Q:我读完〈音乐家〉时有点诧异,也去搜寻些你的相关访谈。我觉得除了翻译语言的仿效、除了谍报的形式外,你试图在这篇小说里做点不一样的尝试的,这样说对吗?这本小说集里面,有哪些作品是对於你而言挑战比较大的作品?

A:应该是〈音乐家〉和〈竹峰寺〉。前者是苏联故事,没法用惯常的语言来写,我想模仿汝龙翻译契诃夫的语言风格(我觉得是极好的译本),因此动笔之前埋头读了一个时期,且收集了一个文件夹的资料。还有一个就是长度,我从未试过信马由缰地写作,而是习惯将短篇故事想到七八分熟,再一气写出,超过两万字脑筋就跟不上了,比较艰难。挑战方面,应该还是〈音乐家〉,是外在的挑战,写作时不相信这故事能发表或出版,完全抱着写出来给自己和几个朋友看看就好的心态来写。这就不细说了。

Q:有人说翻译犹如作品的轮回转世。以繁体在台湾出版虽然跟翻译仍然有差别,但你心中是否会期待这本书有另一次不同的命运?或是换一个比较普通的角度来问,你有没有什麽话想对台湾的读者说的,你会怎麽对台湾读者介绍你的作品与想法?

A:就我个人的阅读经验,我觉得台湾作家的语言习惯和大陆已有微妙甚至明显区别,像口袋妖怪伊布分别进化成火伊布和雷伊布一样,相互比对是很有意思的事。我一向赞同汪曾祺的观念,写小说就是写语言,不可分割,不存在「内容很好就是语言差了一点」的说法。一点点微小的用词习惯差异,可能滋生出全然不同的阅读体验。因此我对能得到台湾读者的喜爱毫无信心,顺其自然而已。我觉得作者能对读者所说的最得体的话就是:希望不令你们失望。

▌采访者简介|朱嘉汉

1983年生。曾就读法国高等社会科学院社会学博士班。现为台北艺术大学兼任讲师。写小说与Essays。着有《在最好的情况下》、《礼物》、《里面的里面》,文哲学导读书《夜读巴塔耶》等。

▌延伸阅读

《想像的动物》|附全球独家精印藏书票

文城