文学重写、时空挪移、融会中西:王大闳的《杜连魁》

撰文 陳榮彬(台大翻譯碩士學程專任助理教授)・圖片提供|文心藝術基金會《杜连魁》原着为爱尔兰作家王尔德的《格雷的画像》,建筑师王大闳花费十年苦工翻译改作,於1977年出版,将王尔德笔下19世纪末的伦敦场景转换成20世纪70年代的台北,深刻展现他对当下所处时代之思考,寓意於译写作品中。

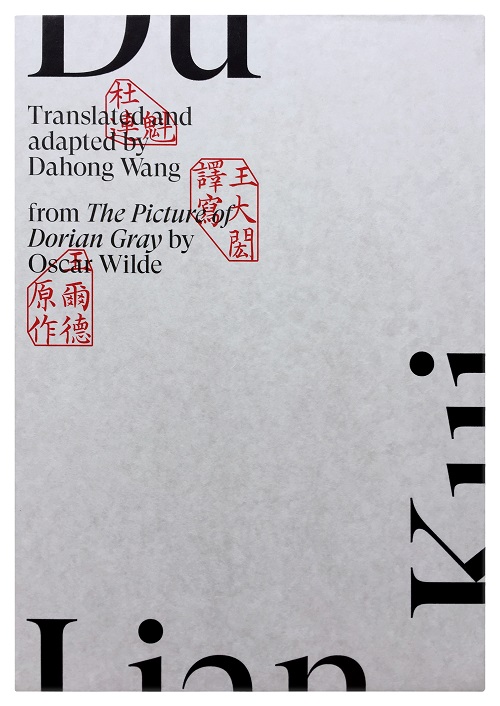

2021限量珍藏版由财团法人文心艺术基金会策画出版,王大闳建筑研究与保存学会携手合作,王志弘操刀书籍装帧设计。以1977年初版及1993年二版小说互为参照,根据今日字词、标点符号使用习惯进行修订;特别收录国立清华大学英语教学系副教授邓宜菁与台大翻译硕士学位学程专任助理教授陈荣彬两篇导读文,并邀请《静默的光,低吟的风:王大闳先生》作者之一倪安宇以注解说明文中早年国内尚未引进之奢华品牌中文译名与今日差异,以利读者能进一步体会王大闳笔下70年代的繁华台北生活样貌。

{本文改写自作者刊登在2012年九月号《中外文学》上的〈重读《杜连魁》:建筑师王大闳与翻译(小说)家王大闳的对话〉一文,由撰文者及文心基金会提供。仅反映作者意见,不代表诚品立场;未经授权,请勿转载}

【王大闳与《杜连魁》】

王大闳先生(1917-2018)的父亲王宠惠於民国时代历任外交、司法总长、国务总理以及司法院长等政府要职,王大闳自己在1947年回上海开设「五联建筑师事务所」之前负笈瑞士、英国(就读剑桥大学)、美国(就读哈佛大学)等地。1949年他随国府迁台,曾负责设计外交部、教育部与国父纪念馆等重要建筑物,甚至连笔者任教的台湾大学校区都有很多建物出自他的手笔,其中最着名的莫过於第一学生活动中心(简称活大)、法学院旧图书馆与地质馆等等,因此在台湾建筑界有战後第一代建筑大师与现代建筑运动先锋的美名。

[有关王大闳的生平事略与建筑作品,可参考黄健敏《台湾艺术经典大系:台湾建筑的先行者》(2006)一书的第二章〈建筑家论:台湾建筑的先行者〉。该章首位介绍的就是王大闳,足见其实可谓为台湾战後建筑史上的先锋。]

王大闳先生也是个作家,着述甚丰,甚至自己创作英文科幻小说Phantasmagoria,後来由建筑师王秋华女士译为中文版《幻城》(2013年出版)。但他在文学创作方面的最高成就,无庸置疑还是从英国作家王尔德(Oscar Wilde, 1854-1900)唯一长篇小说《格雷的画像》(The Picture of Dorian Gray,1890年出版)翻译加重写(rewriting)而来的《杜连魁》,可谓台湾现代文学史上一本奇书。这本小说有两个特别之处:一是该书从1966年动笔开始,一直到1977年景象出版社将之付梓出版,整整花费了十年的工夫;二是该书的翻译极具颠覆性,经过译者在「时间、人物、地点」等三方面的更动之後,出现了许多值得玩味的问题。

台湾已故的知名文化人高信疆先生曾如此评论《杜连魁》:「王大闳用他的巧思妙想,传拟模写,为《格雷的画像》作了大量本土化、现代化的努力,使得这一见证十九世纪末欧洲资产阶级虚矫生活的小说,摇身一变,成为二十世纪末台湾上层社会浮华世态的寓言。在台湾刚刚由素朴的小农经济里,挣扎着蜕变到工商业挂帅的前夕,王大闳凭着他艺术的敏锐知觉,凭着他多年来从欧洲到美洲到台湾的丰富阅历,清晰的掌握并且预见了高度成长後,台北的『精神官能并发症』。」

如此看来,王大闳对於《格雷的画像》的原文所做的加工後制工作已经远远超越翻译,除了透过时空转移把时间背景十九世纪末改为二十世纪中叶(60、70)年代,将故事发生地点伦敦挪移为台北,更重要的是在时空背景与故事情节的基本架构上,王大闳镶嵌了许多从建筑师、都市规划者、文化评论家等角度出发的洞见,也是因为这样他才会被高信疆认定为预见台北高度发展後会有许多问题的都会预言家。

这就是为什麽笔者认为王大闳翻译这本书并非纯粹只为磨练自己的中文文笔。他说他甚至也可以选择歌德(或为《浮士德》)、托马斯.曼(或为《浮士德博士》)的作品来探讨灵魂的议题,但效果肯定不会是一样的,只因一来王大闳应该是倾心於王尔德的才华,才会像国内王大闳专家徐明松教授所说的,透过翻译与王尔德进行积极对话,二来《格雷的画像》这本小说的空间结构与时代寓意实在太过重要,非常适合用来表达他自己在中西文化、都市规划上的许多思考。

【改写王尔德】

王尔德的小说作品《格雷的画像》最早发表於在1890年《利平考月刊》(Lippingcott’s Monthly Magazine)杂志的七月号。後来王尔德做了若干增修,在原先十三章之外加写了六章,并将最後一章拆为两章,变成二十章之後,又交由另一家出版社於1891年4月以专书形式出版。《格雷的画像》以贵族之後格雷(Dorian Gray)的身世与遭遇为故事发展主轴,讲述他在与女歌手西碧儿.范恩(Sibyl Vane)那一段失败的爱情悲剧过後,他的性格转为冷酷乖戾,他的人生也在二十年之间逐渐走向腐败与凋亡,这过程中画家朋友霍华(Basil Hallward)帮他画的具有魔力的画像具有关键影响力。

《格雷的画像》在此时的出现特别具有时代意义。当时的文化发展趋势是:维多利亚时代的精神逐渐式微,现代主义日渐壮大,而此刻出现的文学家与艺术家往往勇於挑战在维多利亚时代占上风的资本主义世俗文化(Philistinism),所以在这个年代诞生的小说《格雷的画像》无论是在情节、主题、语言等各种元素上往往都能够用「世纪末」(fin de siècle)、「现代的」(modern)、「先进的」(advanced)、「颓废的」(decadent)等形容词来概括。

不过,什麽是「世纪末」?据知名学者张汉良於〈世纪末、颓废与海峡两岸〉一文所述,「世纪末」一词的涵义。就法文的脉络而言,「世纪末」是「十九世纪末所创名词,意指「精致的颓废」(décadence raffinée)」,因此基本上它是一种与文学、艺术甚至文化有关的颓废风格。除了是颓废文艺风格的代名词之外,「世纪末」也与西方世界的强烈危机感或焦虑情绪有关,因为回顾历史,每逢世纪末必有大事出现,像是十五世纪末的哥伦布发现新大陆、十六世纪末西班牙无敌舰队遭到歼灭、十八世纪末的法国大革命等等,过去种种经验都让西方人在十九世纪末感受到一股「世纪末,大祸将至」的氛围。

因此,虽然《格雷的画像》一书基本上是一部以「艺术」与「生命」为主轴的小说,但实际上这部小说与「世纪末」氛围这个心理因素也有非常密切的关连。因此,小说中举凡谋杀、阶级之间的紧张关系、复仇、自杀等种种情节都反映出当时社会弥漫的一股焦虑情绪。当然,小说的一个重点是透过格雷、亨利爵士(Lord Henry Wotten)以及画家霍华之间的对话来阐述关於艺术、爱情与生命的观念,因此它也可以被视为王尔德的一本用来弘扬「唯美主义」的论文。

格雷在小说第十三章将画家霍华杀害後,於第十四章找来精通化学的艾伦.坎贝尔(Alan Campbell)帮他将屍体处理掉,到了第十五章他前往纳伯欧夫人(Lady Narborough)的家中去参加宴会。在原先的一阵紧张过後,他开始融入主人与宾客之间的一连串对谈中,其中包括下面这一段反映出「世纪末」时间背景的几句话:

「当然这是真的(指「女人因为男人的缺陷而爱男人」这件事),亨利爵士。如果女人没有因为你们的缺陷而爱上你们,你们的下场会是怎样?你们没有一个人结得成婚。你们会变成一群不幸的单身汉。不过,这也不会让你们有什麽改变。如今所有已婚男人都活得像是单身汉,所有单身汉的生活倒是像已婚男人。」

亨利爵士喃喃自语地说:「世纪末。」

女主人回答他:「世界末日(fin du globe)。」

多利安叹一口气之後说:「我倒希望这是世界末日。人生令人大失所望。」

这一段对话除了挑战资产阶级社会的婚姻观与道德概念,也描述了维多利亚时代社会结构在「世纪末」开始松动的现实状况。此外,格雷说他倒希望这真的是「世界末日」,除了表达出「厌烦」(l’ennui)的情绪,甚至可以说是一种「厌世」的表现。小说中先是西碧儿因为遭格雷遗弃而自杀,接着在画家霍华与格雷的对话中,我们知道有个年轻的禁卫军成员因为与格雷的牵扯而自杀,帮格雷处理屍体的坎贝尔之下场也是自杀,甚至连主角格雷自己的悲剧结局也是一刀挥向自己的画像,却杀了自己。这种种自杀的情节所述说的,是爱情、道德、名誉等造就出来的一个个生命悲剧,也是1890年代重要的「世纪末」主题。

在《杜连魁》一书中,这段对话经过王大闳的译写之後,把亨利爵士说的「世纪末」三字拿掉,变成「这是道德败坏的现象」,而纳伯欧夫人的话则变成「这可能是圣经上所说的世界的末日」。此一处理方式等於是把原先的故事从「世纪末」的时间脉络中抽离出来,放进《圣经》「末世之说」的宗教与道德脉络中;不过,既然王大闳选择把十九世纪末的伦敦改写为二十世纪的台北,他不得不把「世纪末」这个重要因素删除,当然也略去了原先王尔德想要传达的重要讯息。

《杜连魁》的另一个问题,是王大闳把一些传达「世纪末」颓废氛围的互文性要素用别的东西替代,因此译文与原着已经大异其趣,在此可以举三个最重要的例子予以说明。第一个被换掉的「颓废」要素是亨利爵士在小说第十章里面送给格雷的那一本「有毒的黄皮书」(a poisonous yellow book)。据小说叙述者的描述,那是一本「没有情节的小说,书中只有一个主角,实际上它只是一个年轻巴黎人的心理纪录,他用尽毕生时间试图在他所身处的十九世纪实现所有属於其他世纪的热情与思维模式」。这位年轻的巴黎人就是法国颓废主义文学家于斯曼(J.-K. Huysmans, 1848-1907)小说作品《反自然》(A rebours;1884)中的主角德泽桑公爵(Duc des Esseintes):格雷在收到书之後,第十一章所描写的就是他利用收集珠宝、乐器、香水与刺绣等在西区家中进行的「感官实验」(也就是亨利爵士所说的「新享乐主义」之重点),而这些都是仿效德泽桑公爵在巴黎郊区住家所做的事。[在1895年王尔德着名的同性恋官司中,他在法庭上接受检察官的讯问时,就亲口承认《格雷的画像》中那本「有毒的书」就是《反自然》(Cevasco xii-xiii)。]颓废风格的文学描写这些华丽的事物,想表达的主要是一种「文明盛极而衰」的颓唐风华,这也是世纪末英、法文学的一个特色;但是,在《杜连魁》中,这本「有毒的黄皮书」被改写为英国小说家劳伦斯.德瑞尔(Lawrence Durrell, 1912-1990)的《亚历山大四重奏》(The Alexandria Quartet;1957-1960),一样也是把王尔德原本要表达的「世纪末」讯息给去除了。

第二个被换掉的「颓废」要素,是第十四章格雷在等待坎贝尔时所阅读的诗集:法国颓废派与象徵主义诗人高提耶(Théophile Gautier, 1811-1972)的《珐琅与浮雕》(émaux et camées;1852)。这除了说明了英国唯美主义运动往往以法国颓废文学为师,同时因为诗集中的第三篇作品〈手的研究〉(“études de Mains”)是以十九世纪初杀人犯诗人拉塞内赫(Pierre Franois Lacenaire, 1800-1836)的手为题材,也符合格雷这位杀人凶手的心境。这一点充分说明何以高提耶会在波特莱尔(Charles Baudelaire, 1821-1867)去世後为亡友的诗集《恶之华》(Les Fleurs du Mal;1868)第三版作序时指出,「举凡堕落的情绪、疯狂、恐怖、梦呓、神秘,无一不可入诗」,这就是颓废文学的最大特色。王大闳为了把中国文学带入他的译写作品中,因此将杜连魁读的诗作改为李後主的〈菩萨蛮〉,不但破坏了王尔德原先「以诗歌嵌入情节」的安排,也无法传达出原先的「世纪末」颓废氛围。

第三个被替代掉的「颓废」原素是原作中主角的身分:贵族(或贵族之後)。格雷被转译为杜连魁之後,经过时空之旅从十九世纪末的伦敦来到台北之後,由贵族蜕变为1970年代台北「上流社会」的一员。此一转译的效果如何?其过程中有什麽遗漏之处?我们要从十九世纪末早期现代主义文学的历史脉络去了解。根据我们对於西方文化史的了解,十九世纪末现代主义的文学家们为了对抗布尔乔亚阶级(即资产阶级)社会的资本主义文化,往往只有两条路可以走:用贵族式的美学品味去超越金钱与商业,或是走上革命之路。这就可以解释为什麽像于斯曼这样一位法国政府公务员以及王尔德这样一位医生之子(两人都是所谓的下层中产阶级成员)会各自以贵族为其小说的主角来批判中产阶级的庸俗文化。如此看来,《杜连魁》一书中被遗漏甚至剥夺的世纪末风华不但是唯美的,也是一种专属於贵族的品味。他们在十九世纪末即将走向衰败之前,在世界舞台上留下了最美的身影——然而王大闳并没有办法把这一层深意放进《杜连魁》。

【从伦敦到台北】

在《格雷的画像》一书中,伦敦西区(West End)、东区(East End)的强烈对比是铺陈「世纪末」氛围的一种技巧。伦敦西区与东区的分化已经有几百年的发展,东区一直是该市码头与工业区的所在地,到了十九世纪末,更因为白教堂区(Whitechapel)的「开膛手杰克」(Jack the Ripper)连续谋杀案,还有十万犹太居民的入住,更成为了人们任意想像的「无底深渊」(the abyss)或「下层世界」(the nether world)。虽说《格雷的画像》的故事主轴基本上是主角格雷的道德堕落以及神奇画像对他一生的影响,但我们也看到了「世纪末」伦敦人所关切的社会与阶级议题,格雷不但是个游荡街头的「性掠夺者」(sexual predator),在他追求美感的过程中,我们也认识了世纪末伦敦东区的丑恶景象。

因此,不但城市本身因为被分裂为东、西区而充满矛盾性,格雷穿梭於这两个世界之间,时而出现在西区优雅的画室、餐厅和各种宴会中,时而在东区的码头区(the Docks)与白教堂地区跟水手、罪犯厮混(第十一章),同时在鸦片烟馆里也可以看到他的身影(第十六章),因此他本身的性格也明显具有双重性。不管在「西区/东区」的地理区分上,或者是格雷的性格中,我们都可以看到「美/丑」、「善/恶」、「上流阶级/下层阶级」,甚至「英国/异国」等等强烈的对比。

小说中,格雷等贵族与上流社会成员之住处一律位於伦敦西区,特别是西敏区(Westminster)里面的梅菲尔地区(Mayfair),与国家政治核心非常接近(白金汉宫与国会都位於西敏区);而格雷後来所流连的酒吧以及与罪犯厮混的地点,则都位於东区,两者形成强烈对比。这个特色到了王大闳「译写」《格雷的画像》之际,也被他一并继承。根据下表,所有故事中的上流社会人士全都住在一个被仁爱路一到四段贯串在一起的密集区域里:

根据《台北市地名与路街沿革史》一书中的解释:仁爱路一段从东门起始,四段一直延伸到敦化南路,敦化南路以东的则是升格为直辖市之後才拓建的。这条路从日据时代起即已存在,但是到国府迁台之後才变成连接台北权力核心总统府与国际之间的要道:因为从台北机场出来後要前往总统府,必先经敦化北路、南路,转仁爱路,因此为「国际人士必经要道」。

这种重构小说空间背景的方式与王大闳本身的建筑师背景应该有相当大的关联:他把王尔德原书中的「梅菲尔地区」替换成台北东区的仁爱路,显示在台北市政府於1979年开始推动「信义副都心」计画、把都市政商重心由西区往东移以前,他於1960、70年代就注意到这个发展趋势,所以这一批社会名流刚好分布在仁爱路一段到四段的区域里。因此,值得注意的是,王大闳并未在小说一开头就进入王尔德原来对於霍华的画室之描述,而是加上了一段吴腾驾车前往画室的过程,第一句就是:「一辆马力强大的『德姆勒』轿车稳静地由敦化南路驶入仁爱路」──光是这句话就把东区所在的方位标了出来。

其次,王大闳变更了王尔德原着中女主角活动的空间。原来小说中格雷与情人西碧儿初次相遇的三流剧院与她所住的地方,并非位於与伦敦西区呈现极度对比的东区,而是分别位於霍本地区(Holborn)以及尤斯顿街(Euston Street),前者由西敏区最东边一直往伦敦旧城区(City of London,伦敦历史最悠久的地区)延伸,後者则位於布鲁恩斯伯瑞地区(Bloomsbury)。到了王大闳手里,杜连魁女友、小歌女薛碧芳驻唱的小歌厅与其住家都被改写位於约略等於伦敦东区的万华区,而杜连魁日益堕落之後所厮混的贵阳街妓院与酒馆等,也都是位於万华区的龙山寺与贵阳街一带,一贯的特色是狭窄的巷道与老旧、矮小的房屋(第七章、第十六章),跟仁爱路形成强烈对比。这种改变所造成的不只是空间上的效果,也是社会阶级的极端对比:一个属於上流社会的台北东区以及属於下层阶级的台北西区。

在王大闳改写的过程中,原有的「世纪末伦敦」时空体摇身一变,成为「1970年代的台北」,与原作中强调「美/丑」等强烈对比有所不同的,是台北的西区与东区还有一种「老旧(衰败)/新兴(崛起)」的时间对比。笔者非常认同罗时玮在〈台北寓言:王大闳在《杜连魁》中的现代性再书写〉中强调的,《杜连魁》一书具有一种「寓(预)言性」:他认为,在台北东区刚刚成形的1970年代,台湾虽然充满新兴工业国家的蓬勃朝气,但是「王大闳就在此时嗅闻到这里面让人不安的一面:原本纯洁美好(农民、移民的)灵魂正与全面开发的慾望进行交易,不计一切代价,甚至愿以灵魂交换,只要亮丽新潮,只要财富知识,要永远站在时间前头,西方的浮士德来到台北了」。

从王大闳於1970年代後期所发表的一些文章看来,这个阶段里他的确思考了很多关於当时都市生活的问题。首先,据他发表於《中华日报》的〈吸收世界上奇妙色彩〉(1978)一文表示,「《杜连魁》书中的主题是享乐,同时强调灵魂的存在」(100);同一年《中华日报》上还可以看到他的另一篇文章〈追求一个漂亮的线条〉(1978),该文把他对於台北市的不满讲得更清楚了:「如果我们只为了满足物质上的需要,我们往往会无意中把优美的自然环境塑成丑俗无比的城市。就拿台北市来讲,除了些宽大的道路以外,一无内容。这些大道把我们引导到哪里去?有些什麽值得欣赏,可以回味的去处能使我们的生活愉快和充实?」(12)。

这些思想跟《杜连魁》一书是一贯的:换言之,王大闳是要把「享乐」这个问题放入都市的脉络来谈;他想要追问的问题是:如果只是一味享乐,我们会造就出一个怎样的都市?这也就是为什麽王大闳会把王尔德原着第三章里面,亨利爵士一席「全世界最不懂得欣赏文学的就数英国人」的话,改写为《杜连魁》中吴腾所说的:「有人说台北满街是餐馆,书店却很少。这表示我们只注重吃,而不需要精神上的粮食。虽然圣经上有一句话,怎麽说?人不是只靠饮食而生活」。杜连魁等台北的上流社会成员出入的是中山北路国宾饭店的「摘星楼餐厅」或松江路上最时髦的「雅谷西餐厅」(第六章),在白夫人家中吃的是「清炒明虾片」、「红焖鲍鱼」与「日本水蜜桃」等精致食品(第十五章),这似乎说明着这些台北东区的新贵们如果不注意文化教养,其生活很容易流於奢华不实——台北东区的居民如此,台北这个城市本身亦然。

王大闳深怕台北步入西方某些城市的後尘,在第十一章加入了吴腾与杜连魁连袂前往欧美旅行的情节。他们的足迹依序遍布伦敦、巴黎、坎城、尼斯、蒙地卡罗、罗马、米兰、威尼斯,接着又到了纽约、华盛顿、旧金山等三处。王大闳对美国这三个城市的批判,反映出他对於都市美观的重视:

杜连魁第一次到美国,便感到拿纽约和巴黎相比,纽约像是一座俗丽的暴发户的大住宅,而巴黎却是一栋高贵的书香之家。美国首都的布置和巴黎不无相像之处,因为华盛顿市是法国人计画的。但杜连魁看不惯那些仿罗马式或仿希腊式的建筑物。美国虽有欧洲文化的背景,而美国本身的文化到底是粗俗的。到了西岸,杜连魁第一个印象就是旧金山的文化水准还不及纽约。(137-38)

王大闳在《杜连魁》一书中严厉批评以纽约为代表的美国都市文化之粗俗倾向,此一思想也反映在上面已经引述过的那一篇文章:〈追求一个漂亮的线条〉。虽说王大闳只是一个建筑师,并非都市规划者,但我们还是可以从他少量的文章中看出他对於现代都市的观点。在这篇文章中,王大闳自述生平的过程中表示:「我在欧洲生活了八年多,再到新大陆去继续我的学业,第一个感触就是物质生活上的区别。美国人的物质文明到今天仍是相当粗陋,无论是在食衣住行哪一方面,美国人都倾向欧洲。粗陋的物质文明是无价值的;优秀的物质文明,却是人类文化的精华」。从上述引文我们可以看出王大闳对於美国文化的感觉:粗陋。正因如此,他才会在《杜连魁》书中藉着主角的欧美游历来表达他对美国都市的看法,纽约是个暴发户之家,旧金山的水准就比纽约更差了。美国人因为缺乏追求美的精神,只会模仿欧洲,所以形成了一种粗陋的物质文化。

但王大闳的这些意见背後并没有以欧洲文化为尊的思想,因为在《杜连魁》中也提到:「在台北时,吴腾时常说最可悲的是我们排斥了自己优秀的文化,而吸收的却是西方最粗劣的物质文明」。王大闳在《杜连魁》第十七章中把王尔德原文中亨利爵士一段「要把所有事物重新命名」的闲谈予以改写,藉着吴腾的话把台北跟其他国际都市做了一个比较(在原文中,亨利爵士只提到要把某种兰花重新命名):

啊!杜先生有没有告诉你,我正在给所有的东西改名字?我认为这非常有意思。我是在想改掉那些街道的名字。台北街道的名字和纽约的第五大道、第十七街等同样地单调乏味。你看,民生路、信义路、仁爱路不比华盛顿的宪法大道要高明多少。当然,我们也有几条比较美的路名像连云街、卧龙街、赤峰街等等。高雄的爱河倒是个富有诗意的名字,听说要改成仁爱河,那就太平凡了。你看,英国有多少条情人巷。连魁你记得吧,巴黎还有一条着名的小街叫做钓鱼的猫街?多有趣的街名啊!

在王大闳的巧心安排之下,台北也跟纽约、华盛顿、巴黎等国际性都市产生了关系。重点是:都市街道的命名如果能顾及诗意、情趣的原则,台北也可以跟纽约等都市一样挤身国际行列;相反的,外国的城市并不是什麽都好,像纽约一样按照数字安排街道名称,或者是华盛顿那样把街道跟政治的意识形态扯在一起,那也没有多高明。言下之意,王大闳认为台北与其他国际都市一样都必须按照「美」的原则与理念来进行规划。如同他在〈追求一个漂亮的线条〉里面所表达的观点:不管是房屋或者城市,都是「生活的外壳」,建筑是人类实现美好生活理想的媒体,「但我们非得要有追求美的精神才能创造美好的生活环境」。

总结王大闳对於建筑与都会之思考以及《杜连魁》这部作品之间的关系,阅读王大闳其人其文及其建筑作品,借用罗时玮在〈台北寓言〉一文中所说,都必须注意他「是一个从中国文化情境走出来的现代人,中庸仍是他的内在信仰」,「中西文化融合就是台北现代化的一条路」。王大闳一再强调,他想借用《杜连魁》来劝诫世人,别太重视物质享受,因此不管在文学、建筑与都市的层次,他都是要反对人类文明(特别是都市文明)的物质化倾向。物质当然是文明的重要一环,例如《杜连魁》中不断出现的中西家俱、书籍、字画与菜肴等要素,但是当文明被物质化,就会出现像杜连魁的悲剧。所以,「西化」并非问题,问题在台湾於1950、60年代之间遭美援强势介入,美国物质文明挂帅,文化空洞,王大闳借用译写後增加的情节(特别是杜连魁与吴腾游历欧美的第十一章)来提醒读者,一来传统文化有许多珍贵之处,须予以保留复兴,二来欧洲文化也有其悠久历史,底蕴深厚,也值得借用──这才是王氏对於「中体西用」或「中西合并」的诠释。

【结语】从伦敦到台北的时空转译

《杜连魁》出版四年後,学者王宠发表了〈从《杜连魁》一书谈文学翻译的时空转移〉(1981),盛赞此书「面对时空和人物转移所连带的文化差异,译者几乎达成了全盘对应的效果」。但是细读《格雷的画像》与《杜连魁》这两本书,我们却可以发现「世纪末伦敦」与「1970年代的台北」两者在时空上的意义截然不同;因此,所谓「全盘对应」,这只是因为伦敦与台北两者在地理空间结构上的相似性所造成的一种假象,且两者在时间上的落差所造成的问题是:原作所要传达的讯息在「对应」的过程中消失殆尽,而王大闳所译写的新作其实另有其关切的要旨。

《格雷的画像》中叙述者虽然并未明说故事确切发生的时间,但从伦敦东西区的壁垒分明,从小说中人物的言谈,从格雷之踏入伦敦东区的黑暗世界,我们可以知道格雷身处於十九世纪末;至於《杜连魁》则是从王大闳重写後出现的仁爱路、敦化南路(两者皆自1967年开始开拓)、雅谷餐厅(於1973年开张)等空间,可以看出故事发生於1970年代的台北。透过王大闳的翻译实践,我们可以看出空间与时间其实是紧紧绑在一起的,因此改变了空间必然会带来时代意涵与历史意义的重大改变。

显然我们可以看见原作《格雷的画像》里面所没有的时空向度出现在《杜连魁》之中:一个新兴的台北东区与逐渐走入历史的台北西区,一个新的台北与旧的台北——书中贵阳街与龙山寺一带到处是狭窄的小巷与破败的平房,把式微的西区描绘得淋漓尽致。而在东区空间的新兴发展背後所含藏的情节主题,则是享乐背後的空洞与俗不可耐。更进一步来讲,我们可以说《格雷的画像》里面东西区分化是静态的,不会改变的,因为西区永远光鲜亮丽,东区则无法摆脱衰败命运。但在《杜连魁》中我们看见王大闳预言了东区的出现,还有东区与东区居民的未来。

▌撰文者简介|陈荣彬

台湾大学翻译硕士学位学程专任助理教授,曾三度获得「开卷翻译类十大好书」奖项,近作《昆虫志》获选2018年Openbook年度好书(翻译类)。已出版各类翻译作品近六十种,近年代表译作包括梅尔维尔《白鲸记》、海明威《战地钟声》等经典小说,布考斯基诗集《爱是来自地狱的狗》,以及重量级史学作品《追寻现代中国》、《火药时代》与《美国华人史》。

▌诚品独家首卖!王志弘装帧设计,《杜连魁》2O21珍藏版

▌延伸阅读

《建筑师王大闳 (2册合售)》

《世纪 王大闳》

点子是从腹部的底层所挤出来的:伊东豊雄谈建筑的创作

会流露出人情味也是理所当然|《东京名建筑魅力巡礼》

关於空间的仪式感:你未觉察的,七个敦南设计密码

_20250428142635.jpg)