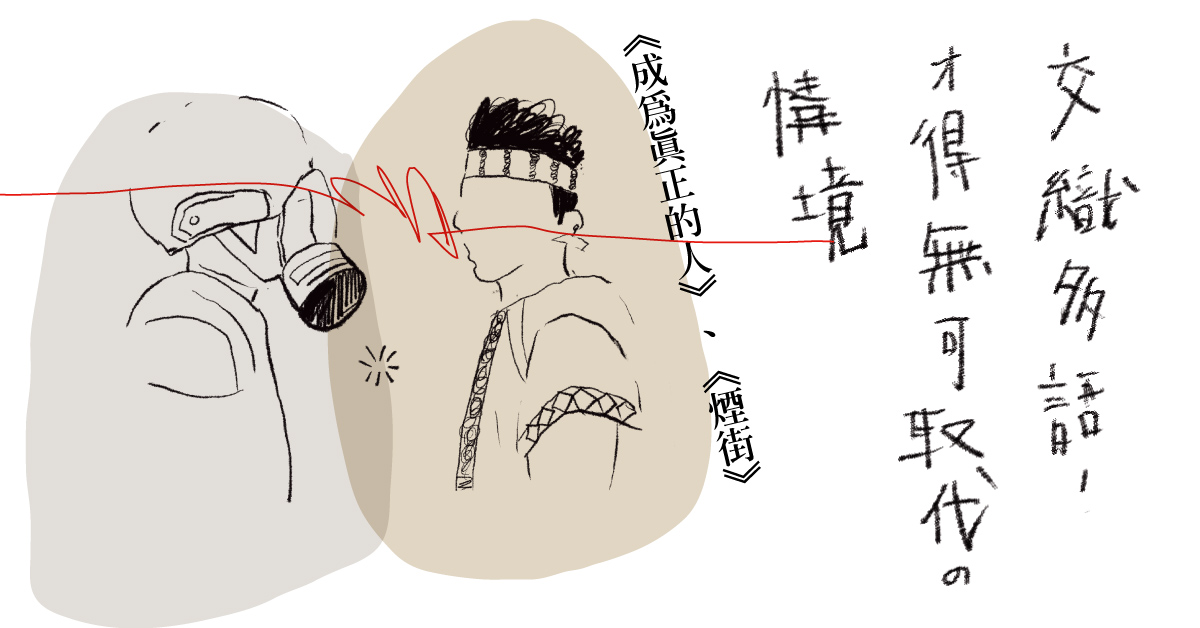

交织多语,才得无可取代の情境——甘耀明《成为真正的人》、沐羽《烟街》

撰文 甘耀明、沐羽母语是恋人絮语。

语言奥妙,外人要是不懂,比密码还难破解,电影《猎风行动》讲述美军在二战的塞班岛战役,通讯密码使用美洲少数原住民的纳瓦荷语,日军至终无法破解。小说《成为真正的人》以日本殖民的台湾为背景,描述两位布农少年前往花莲市追求棒球梦,在某场棒球赛,出现类似《猎风行动》元素,在紧要关头,主角哈鲁牧特攻占二垒。教练用被敌队破解的手语下命令,故意露馅,请另一位主角海努南以母语喊出真正指令,大声喊,因为在场懂布农语的只有这两人。

母语,只有同族群的人才懂,而且这种语言从文化土壤发芽。比如主角海努南(Hainunan),名字意思是赤杨,这是森林先驱植物,布农耕地中非常重要的树木。另外在布农传说,拟人化的树木会走到家屋成为柴火,直到被妇人辱骂才离开,而哈鲁牧特(Halmut)是栓皮栎,被火烧後,幸有厚重防火衣保护存活,它眷恋与布农的情感,徘徊在家屋附近,这是我用它当作主角名字的寓意。

每种语言太独特,同语者有一听就懂的膝跳反射,也因为如此,母语是巴别塔式多语结构中的恋人絮语。《成为真正的人》使用日语、布农语、阿美族语与英语多语情境,少年主角哈鲁牧特与海努南,融入淡淡的同志情谊,在花莲市的都市生活,他俩是种在柏油路的树木,有时讲着与外人格格不入的族语,毕竟这是恋人絮语,母语者权利,那就大方在阳光呼喊也行,这呼喊成了一种小说美好的索引,缭绕久久呢!

甘耀明

专职小说创作,出版小说《杀鬼》、《邦查女孩》、《冬将军来的夏天》、《成为真正的人》等。曾获联合报文学奖大奖、香港红楼梦文学奖、台湾文学长篇小说金典奖、台北国际书展大奖、金鼎奖等。

《成为真正的人(minBunun)》

作者|甘耀明

出版|宝瓶文化

布农族语书名「minBunun」,意即成为布农族人。故事以一九四五年真实发生的「三叉山事件」为背景,讲述一位布农族青年哈鲁牧特的成长,棒球梦碎,挚友也因美军空袭罹难的他,回到故乡,遇上美机坠落意外,加入搜救队,但过程中不断陷入痛苦、内心挣扎和自我寻思。

我决定,让任何一种语言都属於我

写《烟街》的时候人在新竹,出版时已经搬到台北了,这两个地方的粤语使用频率完全不一样,又或者说,二〇一九後导致的新一波移民潮,来到台湾的香港人绝大部分都落脚台北。在〈制图〉里写的香港村虽然取样台北,但实际搬上来後的感受是始料未及的。在书里,粤语代表着边缘思考,它与各方各面的中心角力:中国中心、台湾(台北?)中心、欧美中心。然而当我来到台北後,由於身边七成以上的新朋友都是香港人,有一种颠覆了理论本位思考的感觉。借用骆以军《西夏旅馆》的比喻来说,如果移民潮是灭国时最後一队出逃的骑兵的话,现在我身处在骑兵阵列的中心——除非登高望远,实在难以感到自己是位居边缘。

但在写这本小说时是完全不一样的,那时人在新竹,远离台北;那时人在台湾,远离香港;那时人在居家隔离,远离疫情流行。那时母语剥落,而国语怎样都无法流畅地发出卷舌音——zh、ch、sh、r——那时我知道我已经不属於任何一种语言了。为了解决这个难题,我决定无赖地,让任何一种语言都属於我。只要收集足够数量的一知半解,我就能制造出我的东西。这也是所谓的後现代主义,虽然我并不喜欢这个词,但它确实在一个加速的年代里让移民者顺利安身立命。粤语,又或香港文化,从来都是多重浅根的,它汲取所有可以用的资源,像是七〇年代香港制造业中最蓬勃的技术,以及德勒兹的理论——装配——找到出路。

沐羽

来自香港, 落脚台北。着有短篇小说集《烟街》,获Openbook好书奖(年度中文创作)、台北国际书展大奖首奖(小说组)。散文入选《九歌111年散文选》。香港浸大创意写作学士,台湾清大台湾文学硕士。1841出版社编辑。文章见网站:pagefung.com

《烟街》

作者|沐羽

出版|木马文化

书名来自沐羽亲身经验,在台湾待久的他,曾把广东话「应该」说成了「烟街」, 在书最後的〈跋〉中,他写道:「讲了一口不标准的国语,歪掉的广东话。」另一方面,烟街也带出反送中运动的香港街头,要不是抽菸,要不是烟雾弹。书里有八篇短篇小说,从租房、恋爱、亲友死亡等主题中,透出潜藏在生活背面的巨大国家暴力。

关於《提案on the desk》

一本聚合日常阅读与风格采买的书店志,纸本刊物每月1日准时於全台诚品书店免费发刊。每期封面故事讨论一个读者关心的生活与消费的议题,推荐给读者从中外文书籍、杂志、影音或食品文具等多元商品。

线上阅读《提案on the desk》

《诚品书店eslite bookstore》粉丝专页

Current Issue_多语的美丽瞬间