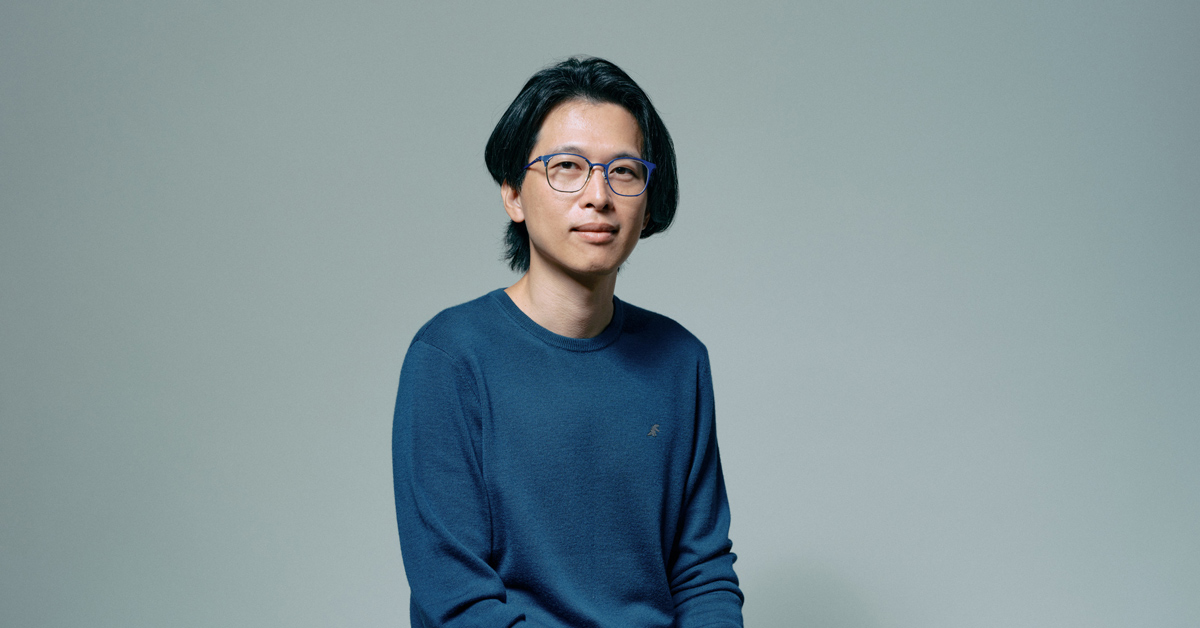

作家李佳颖小说推荐,因为生活充满荒谬与矛盾才让人想反覆回味

撰文 迷誠品內容中心不过,《进烤箱的好日子》具备特殊的意义,不光只是其荣获的各项大奖,该作为李佳颖继《不吠》、《小碎肉末》、《47个流浪汉种》三部作品後,睽违十六年创作的作品,篇幅相较过往短篇作品,本次挑战中长篇幅的小说,在虚实之间,带给读者惊喜。

2025年6月,自转星球出版社重新编辑并出版李佳颖过往的旧作——《不吠》、《小碎肉末》,李佳颖擅长使用精炼的文字,将日常的对话与场景,透过幽默却又不失韵味的文字书写其中参杂的荒谬感;并将无法言明的沉重情绪,以轻快跃动的节奏传递於字里行间,然而这份记忆的重量却悄悄隐匿在名为文字的布帘後,反覆咀嚼,便得以感受这份沉重。以下推荐李佳颖三部小说作品,进入她的小说世界观之中。

{文章内容中可能含有剧透,请斟酌阅读;未经授权,请勿转载;内容皆为撰文者观点,非代表诚品立场;首图来源为自转星球_官方Facebook}

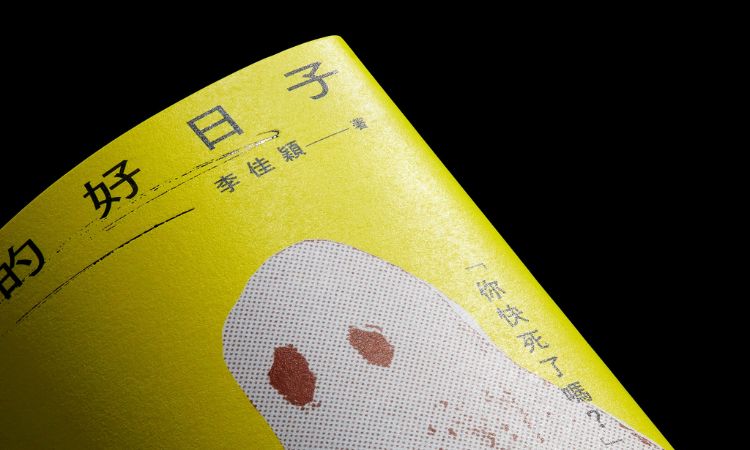

李佳颖小说推荐一:《进烤箱的好日子》

图片来源:自转星球_官方Facebook

李佳颖曾在接受访谈时提及,她希望《进烤箱的好日子》是一本在十五岁到十六岁时她会有兴趣翻阅的小说,同样写作过程中也是以该区间段的国、高中生为主要的书写对象。这也意味着,小说中潜藏的苦痛与沉重,可能是你我青春时期所经历过的成长痛。

《进烤箱的好日子》的主要叙事者是名为阿丹的女性。阿丹除了本业以外,她的兴趣是书写小说,然而写作过程卡关的她,决定舍弃书写小说,改为撰写回忆录。对於阿丹来说,小说与回忆录的区别在於「真实」,因此,她决定完成一个段落便请当事人来确认回忆录是否属实。故事情节便以两条主线作为开端,一条是阿丹的「现实」生活,另一条则是回忆录的文本内容。阿丹作为第一人称的视角,并非一位沉稳、静默的叙事者,反之,她时常於字里行间喋喋不休地吐槽,而读者透过回忆录,也得以窥探阿丹成长过程的探索与创伤。

《进烤箱的好日子》进烤箱的真实意涵

图片来源:自转星球_官方Facebook

「老王说任何影像,声音,文字,广义的记录都是一种对上帝的亵渎,一旦有了不朽的念头,大家都得进烤箱。」

《进烤箱的好日子》中,「进烤箱」的概念源自於美国诗人希薇亚.普拉丝(Sylvia Plath)的死因。传闻中,长期罹患忧郁症的普拉丝,最後选择将头伸入加热的烤箱中自杀;由於普拉丝家中老旧的英式烤箱是以燃烧煤炭方式运作,只要将火烛吹熄、门窗密闭,便能够构成烧炭自杀的空间。此为阿丹一开始没有了解普拉丝死因造成的误会,这段简短的文字却成为书名,以及贯穿内文的关键之一。

为什麽追求「不朽」最终的命运需要进入烤箱,迎来死亡?不朽之於上帝,又意味着甚麽?若一个人企图记录人生中一切的美好、悲惨、愤怒,并期望透过永恒方式留存下来这件事的本身,便是一种对上帝的亵渎;因为没有人可以将一切私密的情感、心底的秘密完整且不具有破绽的方式记录下来,唯一能够以最高视角,全知角度看待事情的,只有上帝本身,试图遗留轨迹的行为,形同於追求与上帝站在同等位置上观看世界,渴望成为上帝,成为一种不朽的存在,那便是种亵渎的行为。

所以阿丹後续才会於回忆录写道:「我妄想用场景、人物、举止、事件、声音、味道的大集合把它留下来。这种执念是什麽?从何而来?我不了解。但显然我从很小的时候就注定要进烤箱了。」虽然企图成为不朽的存在等同於迎接死亡的来临,看似负面的阐述与观点,作者却於书名使用「好日子」正面的意象作为进烤箱的注解,实际上阿丹虽然记录「真实」,然而她也从这份妄想的不朽更了解自己,并获得一定程度的安慰,所以就算最终仍因触犯准则必须迎接死亡,但因这份亵渎而被接住、感到慰藉的自己,也能不抱着质疑、心甘情愿地进烤箱。

《进烤箱的好日子》虚实交杂的讽刺真相

图片来源:自转星球_官方Facebook

「我从不同时间的晚餐桌上拉出『说谎家』那九件事,而确定发生在我妈告诉我他们离婚当晚的其实只有两件:一个是我爸编的梦,二是我妈的离婚宣告。东拼西凑的原因很简单,就是我记不全。」

《进烤箱的好日子》藉由撰写回忆录的过程,不断在真实与虚构之间反覆辩证,基於阿丹的看法,小说是虚构的,而回忆录则是真实的,不过随着故事推进,对於真实与虚假之间的边界也逐渐模糊。

依据立场、角度、身分不同,每个人对於一件事会产生千百种不同的观点及意见,事情发生後,便没有一个人能以最全面、毫无错误的方式重现一段记忆,随着时间的推移,一层又一层的记忆不断覆盖上去,对於一件事情的面貌不断增长兼具个人主观意识的看法,或是如同阿丹的比喻,记忆像个柜子,不同层面的记忆都会藏在个别的角落,长久不曾碰触的记忆,便会藏在某个隐密的一角。

对於虚与实的辩证与讽刺,李佳颖将其透过故事中阿丹与父母国小时进行的「说谎家」游戏呈现。说谎家的出现,目的是为了让阿丹父母在繁忙之中能够关心孩子的一种方式,透过在餐桌上分享三件事情,其中只有一件真实,其余两者则是基於日常生活杜撰的虚假故事。然而这场游戏也让阿丹得知父母离异消息,在她眼中,看似是真实却是谎言,而希望是谎言却是三件事情中的真实。

《进烤箱的好日子》埋藏记忆深处的成长秘密

图片来源:自转星球_官方Facebook

「当大人用『幽默』形容你时,你就跟同学分道扬镳了。」

小说中回忆录的篇幅,聚焦在阿丹的童年回忆,她面对父母离异、儿时遭遇性侵的创伤、从女孩成长为女人的过程、露月寄宿中学对於性别认同的探索,这些点点滴滴构成回忆录基底,阿丹不断挖掘过去的记忆,从书写的过程中,当初被她埋至抽屉後方,企图遗忘的感受也逐渐翻涌而上。

阿丹书写回忆录的同时引用许多她儿时阅读过的课外读物,像是《爱丽丝梦游仙境》、《湖滨散记》等等,这些零碎散落於文本中的故事,实则串联童年每件事件的关联性,其中阿丹对於〈蓝胡子〉(La Barbe bleue)这则格林童话结局叙事方式产生强烈质疑,若并没有增添那把「洗不乾净、沾染血液的钥匙」,导向的结局仍会相同,然而她改写「洗净的钥匙」版本的结局除了是对於叙述真实的怀疑,同时也象徵一个可怕且带有创伤的深刻记忆,不会因为钥匙洗净而消逝,会像是染血的钥匙,反覆堆叠那场不可遗忘的遭遇。

其中小说提到,当大人使用『幽默』来形容你时,你和同侪已经不同。这是否代表,当我们脱离童年时,无论是难过、痛苦的事情,都必须要以笑容、幽默的方式来武装自己?成长这件事究竟又意味着什麽?《进烤箱的好日子》并没有以皆大欢喜作为收束,深刻且温柔的结尾,像是验证李佳颖於访谈提到藉由《进烤箱的好日子》能够更认识自己,同时也是她对这世界柔软的回应。

点我收藏《进烤箱的好日子》

▌更多台湾小说推荐

李佳颖小说推荐二:《不吠》

图片来源:自转星球_官方Facebook

《不吠》为李佳颖2005年的出道之作,2025年经过编排、修正内容後重新再版;其中新增同一时期的短篇作品〈我们流汗〉,同时文本中的台语也经过修正,不过仍完整保留李佳颖该时期的文字创作特色。

李佳颖的文章皆以某个熟悉的角落、习以为常的日常风貌为开端,没有一个悬疑刺激的起头,或是悲伤壮烈的过程,然而如饮水般流畅自然的文字中,却串联人生的荒唐与不安,平淡中隐隐约约浮现一丝丝诡谲的气息。李佳颖的文字极简、犀利,充分构筑语言,彷佛就如同一种游戏,在其手中操弄,丝丝入扣的小说结构中,看似没有道出的事实,却透过字里行间呈现於读者眼中。

以下推荐《不吠》中值得一读的短篇小说作品,透过这些篇章,与人生某些无奈的时刻串联起来,品味人生中的荒谬时刻。

〈游 乐园〉

图片来源:Canva

「她实在想不透为什麽大家愿意付钱进来,但她想,也许光看不明白的,要真坐上去才知道为什麽。於是她还是打从心底敬畏着,她总是习惯敬畏任何她不懂的事情。」

〈游 乐园〉是李佳颖荣获联合文学小说新人奖的小说首奖作品,小说中的叙述视角为一位在游乐园外面摆摊阿婶,当中从阿婶与少年、游乐园与吉利果、新颖与陈旧意象上对比,展现一种对於青春消逝的感叹。

文中除了利用对比的手法呈现年老与青春,同时在书写的策略、篇名也下足了功夫。阿婶於游乐园外摆摊,但却不曾踏入游乐园中,为了寻找少年(追寻青春的片刻)进入乐园,但周围未曾尝试的事物无不再凸显阿婶已脱离渴求的年华时代,像是她摊位贩卖的古早饮料;同时篇名中〈游 乐园〉中间的区隔也象徵每个人都曾「游」过乐园,但其昂贵的门票象徵青春的珍贵,终将有一天也只能像阿婶一样,在外守望,却对驻足其中感到敬畏。

〈空白计算纸〉

图片来源:Canva

「她哭起来。连妈妈开门回家的声音也没有听见。」

李佳颖在〈空白计算纸〉中不断凝聚情绪,直到尾声将情绪提到最高点并戛然而止。文中小女孩於父母吵架的隔天,试图从母亲写在计算纸上残留的印子遗留的破碎字句推理出母亲想对父亲述说的话语,最後结局停留在女孩发觉母亲字句为「我要走了」而痛哭失声。

〈空白计算纸〉在阅读的过程中,读者与女孩皆隐隐约约发觉母亲与父亲的关系正陷入胶着的状态,但却不愿意却证实这份恐惧,最後印证内心猜测的瞬间,女孩溃堤而出的泪水,并无进一步描绘母亲回家後的反应,不过读者却已能够猜测後续的全貌。李佳颖在文中透过女孩与同学之间的童言童语,连结到情慾的认知,暗示女孩即将从纯粹懵懂的童年毕业,被迫长大的过程。

〈你一生中最努力工作的时候是什麽时候〉

图片来源:Canva

「如今他的好奇心已不似从前,也懂得耐住今日的诱惑。但偶尔意外还是会发生,他尽量学着在适当的时机自动中止那慾望,前头的苦差不一定能得到等值的报偿。」

如果有一天,有位陌生人劈头询问:「你一生中最努力工作的时候是什麽时候?」你会回以什麽呢?这句问句贯穿通篇文章,李佳颖在其中以短短的一千字上下的篇幅,讽刺目前社会「成绩至上」的现象。

主要叙事者的「他」被询问到一生最努力工作的时候,他恼羞於答不出任何一个答案,内心唯一浮现的答案只有「因为要联考我只好努力读书,所以那是我一生最努力工作的时候」,这层愤怒是基於对於人生颓废的不满吗?还是没有脱口而出的成就?或是用尽所有努力所得到的成果却不如预期?对话与其是一场与陌生人之间的交谈,更像是年轻的「他」对现在的「他」的质疑,同时也是对社会的批判,人生中若只建立於成绩好坏与否,浑浑噩噩虚度人生有什麽意义呢 ?其中反覆质疑与辩证,就像是许多人内心经历过的纠结与困惑,犀利的问句下,不断相互拉扯。

〈不吠〉

图片来源:Canva

「试想发生了这麽件莫名其妙的事——一只狗取了我的名字——我身边的人大约都会喜欢这类写实荒谬的小插曲。」

〈不吠〉采用李佳颖擅长的荒谬叙述手法,文中以不常回老家的陈宇辉,难得回老家的他带着父亲养的狗前去兽医院看病。由於对於家乡、家人、家中事物逐渐感到陌生,不晓得家中宠物名字的陈宇辉只好在动物基本资料栏宠物名字的栏位写下自己的名字,形成人与狗同一名字的窘况。

故事以尴尬的事件为头,李佳颖透过在文中增添家中养的狗从小就不吠叫这层设定,同时从字里行间可以看出外出打拼的陈宇辉过得并不顺利,但面对母亲的关心时,却只能假装过得很好,宛如像是一只不能吠叫、病恹恹的狗一样,细腻描绘当人生处於尴尬的现状时,无法向亲人述说,只能陷入有些微妙,但却又无可奈何的心境。

点我收藏《不吠》(经典久别重逢增修版)

李佳颖小说推荐三:《小碎肉末》

图片来源:Canva

2008年出版的《小碎肉末》,一样於在重新再版的时新增同时期创作的短篇小说〈吞一颗硬糖〉,李佳颖时隔三年出版的短篇小说集文字上更为精炼与犀利,同时在某些篇章上多了些公路电影般的细致,描绘角色内心的意象上也更加丰富绚烂。

李佳颖於後记中以娃娃屋比喻写作,其中也提到一道美式中国菜——「杂碎」(chop suey),作法是将切成丝状的肉类与青菜快火炒在一起的菜色,不过目前已经没有「杂碎馆」的存在,而是被大量的中餐厅所取代。藉由娃娃屋以杂碎的比喻,展现出李佳颖小说透过一个渺小﹐几乎被人所忽略、不在意的碎片头,描绘人们心境上的不能被述说的反叛以及和解,这些碎裂的文字是作者细心堆砌的世界,等着读者窥探那些不被看见,但值得被挖掘的小小角落。

以下推荐《小碎肉末》中值得一读的短篇小说,从生活的微小碎片中,感受自己也不曾觉察到的细微情绪。

〈全世界的李佳颖,起来!〉

图片来源:Canva

「你会不会觉得常有人跟你同名同姓很讨厌吗?好像你这人就不特别了。」

名字对一个人来说是一种具有重要意义的象徵符号,许多文学作品中,名字成为一种纠葛连结的意义,最经典的例子不外乎是莎士比亚着名的悲剧剧本——《罗密欧与茱丽叶》(Romeo and Juliet),故事透过罗密欧与茱丽叶两家人之间的仇视,使一对情人无法共结连理,从而诞生出「名字有什麽关系?玫瑰即使换了个名字,也依然芬芳。」这句流传自今的经典台词。

〈全世界的李佳颖,起来!〉李佳颖透过自己名字很常见这件事在小说中玩起了语言游戏,像是多重宇宙般呈现不同「李佳颖」的人生,除了文字的运用上充满趣味性外,也让人不禁思考,一个人的名字所具备的符号象徵意义,就算是脱离名字的躯壳,是否仍可以活出不同的面貌,过上相异的丰富人生?

〈母鹿〉

图片来源:Canva

「苏云一边走一边哭了起来。母亲总是知道什麽对她好。这人对你很好。生小孩对你很好。钝去的活好,将敏感集中锁住得好。」

〈母鹿〉描绘苏云於母亲离世後与丈夫前往一处冷清的国家森林公园散心,某个夜晚她独自走向杂货店的路途为起始。通篇作品的行文风格有种美式公路电影的氛围,阅读的过程中彷佛耳边响起巴布.狄伦(Bob Dylan)的〈Knockin' on Heaven's Door〉,缓慢悠长的音乐引领读者进入苏云的内心世界中。

虽然文中并没有明确说明,然而可以从中看出,苏云与母亲之间的关系复杂且深沉,曾经存在许多纠纷,其中更是牵涉到苏云本身的性向认同,且母亲擅自结束的生命,在她内心形成的强烈的创伤。森林中跋涉的途中,苏云不断回想过去与母亲的冲突,试图与过去的自己对话,梳理内心的伤痛。虽然尾声并没有改变什麽,然而她的人生仍得持续向前,如同杂货店发出的隐隐光芒,将持续指引向前的道路。

〈上台〉

图片来源:Canva

「已经有人上台歌唱,那谁他依然不认识,他用最大的想像力,再也看不出什麽沉默哀伤的黑眼珠。」

若说〈母鹿〉是以沉稳的形式描绘子女与长辈之间的隔阂,那麽〈上台〉便是透过欢天喜庆的热闹气氛下,彰显冲突的对立面。〈上台〉藉由描绘传统喜宴的风貌,刻划出婚礼现场的荒谬景致,明明身为主角的新人,却沦为配角,让不认识的亲戚、朋友成为独占鳌头的一方。

文中最为精彩的段落,不外乎是李佳颖藉由婚礼主持人一句句的高呼,下句紧接着「他」内心不满的质疑,一来一往、一字一句都是对於传统喜宴文化的批判,但「他」却只能像是个呆滞的木偶,伫立在舞台上任人摆布,与周围大声欢呼的宾客形塑一种明显的区隔,象徵两代之间无法顺利沟通的窘况。

〈好死〉

图片来源:Canva

「『死』这字在我爸妈脑袋里有着神秘难解的力量,吐出来会作怪,小时候我一说就会挨揍。」

大多数人对於「死亡」都抱有一部份的恐惧感,因为从来没有人可以预知自己如何死去,正是这层意外率,使死亡成为一种既神秘,却又难以接触的存在。〈好死〉这篇小说藉由猴子阿妈与叙述者的「我」探究死亡这件事情,实际上却是传递讽刺的现实。

「我」的父母不断告诫不能随意说出「死亡」,并将其视作为一种禁忌,然而却对於猴子阿妈漠不关心,使猴子阿妈只能每天早晚拜佛,求自己好死;其中猴子阿妈周围认识的人逐渐离世,与被告白被拒绝的「我」以不同形式经历同样的孤寂感,使两人相互产生连结,创造「我」与猴子阿妈沟通的契机,李佳颖擅长运用对比的形式创造反差却具有共鸣的意象,打造有些突兀,却让人想深入探究的吸引力。

点我收藏《小碎肉末》(经典久别重逢增修版)

【2025 暑期阅读特企 Summer Reading】带你在炎炎夏日中追寻真相的各种可能