我们浏览网路新闻甚至是翻阅纸本杂志时,时常会看见人物专访文章,这些专访文章深入阅读後,可以从不同角度重新认识受访者,或原先是其粉丝的读者也能够从中获得感动与共鸣。

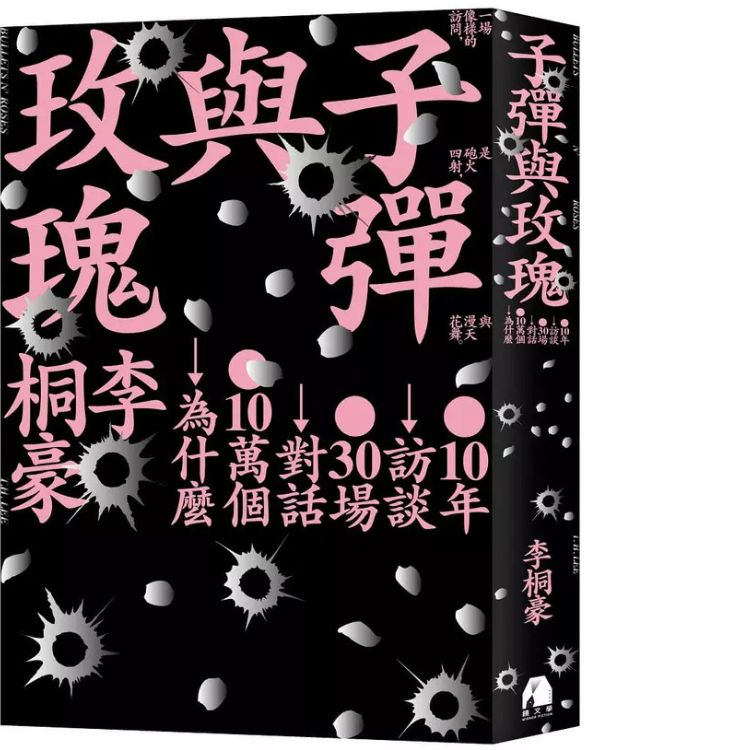

《子弹与玫瑰》由李桐豪从2014年担任壹周刊记者起,从十年之间所累积的人物访问稿,选出三十一篇,将集结成书;书中收入的人物都是知名的公众人物,类别广泛,包含艺人、网红、小说家、政治人物皆罗列其中。

专访文章中对受访者肢体动作的描绘、细腻的文字传达出受访者的强烈理念,也不时挖掘出意想不到的真实面相;在影音当道的时代中,坚持以文字书写的李桐豪,想透过文字传递什麽?以及《子弹与玫瑰》出版的缘由为何?今天邀请到李桐豪分享专访人物背後的故事,还有对於现今社群环境的反思。

{未经授权,请勿转载;内容皆为撰文者观点,非代表诚品立场}

▌收听迷诚品Podcast

记者李桐豪将多年的人物采访精华整理成《子弹与玫瑰》,一场像样的访问,是带着子弹与玫瑰赴会,而成功的访问,是抵达一个人的内心。

本集邀请李桐豪聊他的《子弹与玫瑰》,我们将在节目中听他分享写人物访谈与写旅游的相似处、如何访问争议人物、怎麽面对缺少火花的访谈,以及书中哪一次访谈,特别引起桐豪的感触?

子弹与玫瑰交织的火花

图片来源:《镜子森林》_公视官方网站

图片来源:《镜子森林》_公视官方网站

子弹与玫瑰两者冲突的元素应用到书名,背後有着不为人知的小故事。原先李桐豪是想将书名称做「情话与口供」,提交後主管给予建议,他认为如果称为情话与口供,似乎和受访者过於靠近且讨好,因此最终书名改为《子弹与玫瑰》。

「情话与口供是访问结果,子弹与玫瑰则是访问手段。」李桐豪进一步解释:「一个好的访问,必须漫天花舞很漂亮,却同时需要枪林弹雨,因为全部都是玫瑰就是公关稿了。」

正因为有着子弹与玫瑰共同交织,才得以深入人心,挖掘受访者的不同面向,并从另一角度侧写能够让读者引起共鸣的文字。

▌看更多专访李桐豪专访文章

吸收过往经验,绽放於采访之中

图片来源:《镜子森林》_公视官方网站

图片来源:《镜子森林》_公视官方网站

「我不知道别人的状况是什麽,但是我觉得一个人不管做过什麽工作,都可能变成人物采访的工具跟法宝。」撰写旅游文章的李桐豪,转换赛道至人物专访,面对书写题材的剧变,他并没有感到慌张。

设法将过往的工作经验应用至目前的工作,将一路走来身经百战的实力添加至文章中,建构属於自己的特色;且对於李桐豪来说,就算转换文章的题材,其根本的概念依然不会转变。

图片来源:《镜子森林》_公视官方网站

图片来源:《镜子森林》_公视官方网站

「去访问一个人跟去进行一段旅行,我觉得是很相似的事情。」李桐豪提到,无论是书写人物还是旅行题材的文章,实则上目的都是为了直击人心,使人心感到触动,那便是一则好的报导。因此对他而言,抵达一个人的心与抵达一个目的地是相同的。

无论是专访文章,或是过往的走过的路途,没有一件事情会是徒劳无功;某些在无意间积累起来的能力,都将成为未来道路上的强烈助力。

不同视角收获沿途风景

图片来源:the_mirror_2019_instagram

图片来源:the_mirror_2019_instagram

现今网路发达,人们吸收资讯的管道增加;但相对也产生出一些问题,像是习惯性只接受演算法推荐的文章、影音,或是只查阅自己感兴趣的观点,让看待事情的角度逐渐狭隘。

《子弹与玫瑰》收入多达三十篇完整人物采访文章,当中有一些人物存在争议,这使李桐豪将书讯放置脸书专页上时接获「啊,有这个人,我要跳过。」或是「我要把那一章节撕掉!」带有激进色彩的留言。

「我觉得这是大家的选择和自由,但是我觉得蛮可惜的。」李桐豪看着这些流言,不禁针对现今获取新闻的方式提出看法:「我之所以出了《子弹与玫瑰》,其实是觉得这世代已经转了弯。当我们加入政治人物或是网红的脸书,可以很快看到他们说什麽、写什麽。但是相对的,我们读新闻,不是要去理解一个议题,反而是去抒诸情绪。」

图片来源:《镜子森林》_公视官方网站

图片来源:《镜子森林》_公视官方网站

由於本身职业的关系,李桐豪访问时需要放下所有的成见,把资料上阅读的资讯问出口,并书写文章。放下个人喜好所进行的访谈,使他能以更客观的角度面对采访对象、事件,甚至也会对於被访者产生不同的看法。

投入个人情绪阅读一篇新闻当然会感到爽快,也能藉此泄愤。但同样也会使自己看事情的角度单一,丧失从不同面向思考的能力。对於李桐豪来说,虽然愉悦,却也少了些乐趣:「这样的媒体环境,我觉得会失去理解一个人的机会,就当下的社群环境,我认为会有这样的反应是正常的,但这样做,你也会失去很多风景不是吗?」

构筑触及真心的采访

图片来源:《镜子森林》_公视官方网站

图片来源:《镜子森林》_公视官方网站

对於专访,李桐豪一直抱持「一期一会」的深刻觉悟,每一次的访问过程中,将自己缩到最小,运用各种方法询问到自己拟定的核心议题。

不过,虽然做足所有准备,直到坐下来开始进行访谈前,也不能保证被访者能够活跃地回答任何问题、不带任何官腔,说出心底深处的真心话,甚至可以说这几乎是不可能的任务:「我觉得大部分的人访问都是没有火花的,」见过无数场面、采访过不同领域人物的李桐豪说:「你不可能期待每一个受访者自带效果,不可能期待他们都是沈玉琳。」

不过,山不转路转,除了访问者说出口的话语外,李桐豪访问过程中也会特别去注意这些被访者说话的态度、肢体语言、与同事的互动,以及他和所处空间产生的关系为何。

图片来源:the_mirror_2019_instagram

图片来源:the_mirror_2019_instagram

这些小细节看似不起眼,但却能从中观察出被访者为人处事的态度、理念,甚至可以观察到不为人知的另一面向;李桐豪将这些细微的肢体语言构筑成文章,使被访者的形象更加鲜明立体。

被访者和访问者的关系看似是单向,但实则是相互流动的:「访问会发生除了你被指派做很多功课外,他有可能是反映了你当下人生的某些欠缺。」李桐豪整理稿件时,察觉过去皆投注当时自己面对的人生疑问,在一来一往的访问过程中似乎期待可以从对方身上找寻解答。

这在访问中具有重要的影响力,李桐豪认为记者与采访者间就是充满强烈的连结:「我觉得你要先跟你的受访者有共鸣,读者才会产生共鸣;你要先去满足自己,那你身边的人才能够去感受你的满足。」

反转的记忆

图片来源:the_mirror_2019_instagram

图片来源:the_mirror_2019_instagram

《子弹与玫瑰》书中最後一章节收入了一则未完成的访问,而这个访问却为李桐豪带来深刻的感触。

该篇专访人物是2022年离世,有着「宝岛之王」美誉的台语歌手文夏,李桐豪回忆起当时采访不太顺利的采访过程:「他真的是很有个性的受访者,那其实不是一个很愉快的访问,因为我们没有提前跟他讲说要拍照,他不要拍照,说你们周刊都把人拍得很丑。」李桐豪苦笑:「因为他全部都给你子弹,没有给你任何玫瑰,已经半哄半骗跟他聊一个小时,却因为没有照片,根本无法完成访问。」

图片来源:the_mirror_2019_instagram

图片来源:the_mirror_2019_instagram

这场访问也被李桐豪视为未完成的专访,直到文夏离世後,他将当时的录音档重新播出,却意外反转当时印在脑海中的强烈印象:「那个对话的脉络是我问他接下来要去哪里?他就说要去日本玩,我就接着说去日本玩完後,你再给我访问,他回答好,那你再打电话给我,这才发现了事情的真相。」

这也让李桐豪顿悟,原来有时候骄傲与任性,会无意间将记忆曲解成另一样貌,直到後来才发觉真相:「你会发现,其实文夏老师该讲得都讲了,虽然看起来这麽搞怪、那麽傲娇的态度,但他其实也是把他的心意都传达给你了。」李桐豪感慨。

深植人心的话语

图片来源:the_mirror_2019_instagram

图片来源:the_mirror_2019_instagram

书籍出版後,李桐豪时不时会上网去「海巡」各方读者的意见与指教,直到某天,他偶然在社群平台上看到一则贴文,上面写着:「一个人要多自由,你就要多孤单。」,并在标注书名以及自己的名字。

不记得自己有说过这句话的李桐豪,经过查询後才发觉自己真的有说过字卡上的话语,这也让他意识到这些看似心灵鸡汤的话语,早已在不知不觉间深入脑海之中:「我以为访问过受访者後,我应该不会再去想他的人生经验是多麽丰富,但我发现将这些话引述出来的时候,这些话早已变成你内心的回声。」

图片来源:the_mirror_2019_instagram

图片来源:the_mirror_2019_instagram

像是张曼娟曾说过:「与其在一段感情中期待人给你什麽,不如起身把这件事做好,你会更快乐。」等熟悉发言,原以为是自己讲出来,却没想到是这些人告诉自己的话语。

一句话所带来的影响力远比想像中的深刻,或许这也是为何有些文字能够带给低落的人强大的力量,成为救助某人的解方,支持对方重新站起面对现状,多年後仍烙印在脑海中。

用文字记录世界

图片来源:the_mirror_2019_instagram

图片来源:the_mirror_2019_instagram

「出这本书的用意是希望它可以变成一张名片。」李桐豪表示,由於现今市场规模与过去大不相同,所以比起书籍的销量,他更在意透过文字书写、传递这件事。影音时代发达的今天,许多受访者相较起纯粹的文字访问,更倾向於出现在Podcast、影片上方,但透过《子弹与玫瑰》一书,可以发现,其实文字访问也有独属於文字的魅力,透过细腻的描绘,感受文字的温度,展现不同面向的自己。

最後,提到对於文字专访的体悟,李桐豪谦虚地表示:「我会的,只有这件事,我是纸媒,是用文字去写作的人。你出一本书,其实也是在敲锣打鼓,你当然不可能觉得它会大卖、会畅销,甚至可以说你掉到海里面,你就拿着这本书在挥,说:有人还在做这样的事喔。」

李桐豪透过《子弹与玫瑰》,展现他使用文字默默记录这世界,同样也告诉正在用文字书写这世界的人,你并非孤单一人。

▌直击无人不晓受访者的内心话

书中收入记者李桐豪的三十一篇人物采访文章,当中皆是知名的人物,透过细腻的文字,挖掘名人不为人知的另一面向。

由玫瑰与子弹交织的访问中,获得最真切的真心话。

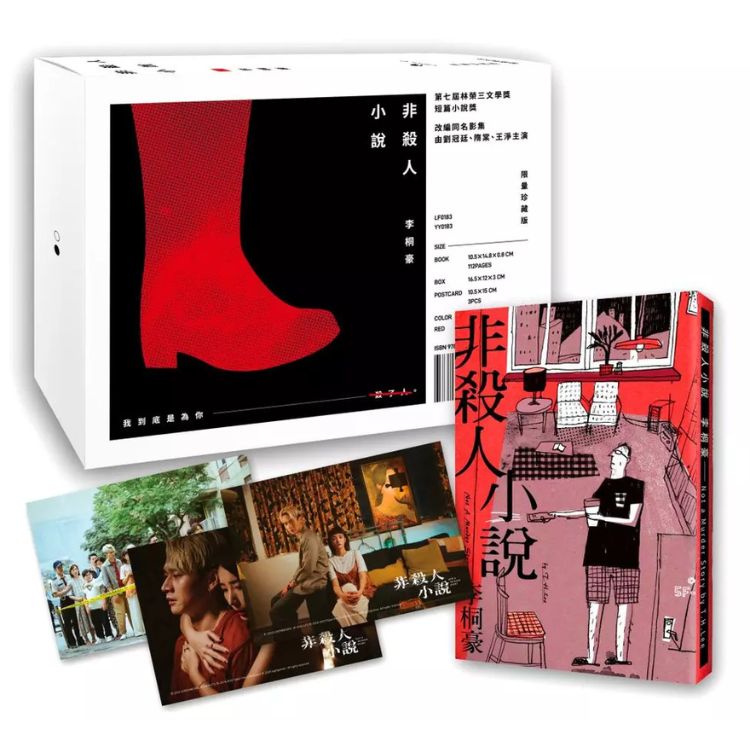

▌扑朔迷离的离奇真相

李桐豪荣获林荣三文学奖获奖之作——《非杀人小说》,故事从一场死亡案件开头,究竟这场谋杀案的凶手是谁?

从厘清凶手的凶杀案中,探索人心不同面向,从大大小小的谎言中,突破人性黑暗面。

▌阅读更多专访文章