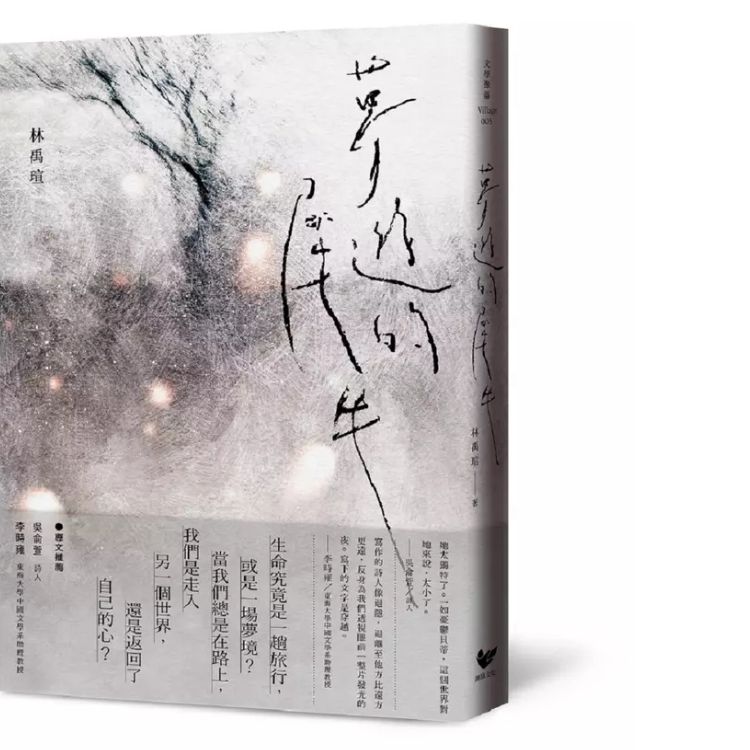

长年旅居欧洲的诗人作家林禹瑄,将这种悬宕的意象转化为文字,集结成散文集《梦游的犀牛》,叩问岁月,叩问人生,是这样带着哀愁,却又优美的文字,悄悄击中了我们的心。

本集邀请林禹瑄聊他的新作《梦游的犀牛》,我们可以透过收听迷诚品Podcast或是阅读此篇文章,窥探他分享书名的由来、写作的历程,以及对禹瑄来说,生命究竟是一趟旅行,或是一场梦境?

{未经授权,请勿转载;内容皆为撰文者观点,非代表诚品立场}

悬宕的那些日子

图片来源:《正欲》_IMDb

图片来源:《正欲》_IMDb

林禹瑄《梦游的犀牛》中纪录她从2015年辞职後飞往比利时旅居的日子,对她来说,书名中的「梦游」一词是一切的起源:「梦游所想要诠释的是一种『悬宕』的感觉,就好像是一个人,他的画面是清楚的,但周遭景色却是模糊的,你不确定这个人要跳到某个地方,或是只是失足的瞬间。」

而犀牛源自於德国画家阿尔布雷赫特.杜勒(Albrecht Dürer)的版画作品——《杜勒的犀牛》,这幅画奇特的地方在於,这并不是依据写实的犀牛绘制而成,而是根据言传与想像创作。

图片来源:《正欲》_IMDb

图片来源:《正欲》_IMDb

因此,相较於真实存在的犀牛,杜勒的犀牛多了一分虚构与魔幻,结合梦游的悬宕和不真实,像是间接阐述林禹瑄这些年的生活:「我很难跟大家说明我到底在做什麽,就算讲完我的经历,依然有很多人还是不清楚我在做什麽。」

不过也因为这段悬宕的经历,让原先依循轨道等速运转的林禹瑄得以「偏移」,看见原先无法察觉的事物,透过分享这些经验,让曾经进入悬宕的读者能够产生共鸣也是书写《梦游的犀牛》一书的原因之一。

▌看更多温柔好诗

承担压力的勇气

图片来源:《正欲》_IMDb

图片来源:《正欲》_IMDb

「如果我继续待在台湾过着我不喜欢的生活,其实是更需要勇气的,所以我把到国外的这个行为形容是一个懦弱的选择。」林禹瑄在一般世俗的期望下耗时六年从牙医系毕业,投入职场後发觉围绕「寻常」轨道持续运转的日子令她感到疲倦,於是毅然决然辞职,奔赴国外。

对当时的林禹瑄来说,她并没有勇气待在台湾承受环境带来的挤压与重量:「我当时会选择用一种比较极端的方式,到地球的另一端去生活来逃避我目前的生活。」

图片来源:《正欲》_IMDb

世俗视线是种无形的、窒息般紧紧依附每个人,这种期望迫使人们照着周围的期望踏上「理想」的道路,如同每个人在求学的不同阶段都曾听过「等你考上好大学就会轻松了」诸如此类的话语,实质上,选择没有兴趣的科系,出社会劳碌周转的日子,忘却自己喜欢什麽、想追求什麽似乎才是常态。

图片来源:《正欲》_IMDb

世俗视线是种无形的、窒息般紧紧依附每个人,这种期望迫使人们照着周围的期望踏上「理想」的道路,如同每个人在求学的不同阶段都曾听过「等你考上好大学就会轻松了」诸如此类的话语,实质上,选择没有兴趣的科系,出社会劳碌周转的日子,忘却自己喜欢什麽、想追求什麽似乎才是常态。

大多人会选择龟缩在原处,持续过着一如既往的日子,虽然林禹瑄称自己奔赴国外的决定为「懦弱的选择」,但她抛下一切,跳脱广义上的舒适圈,追寻自己渴望的生活,也是一种勇气。

家的存在意涵

图片来源:《正欲》_IMDb

图片来源:《正欲》_IMDb

目前旅居在比利时的林禹瑄对於「家」抱持矛盾的情感:「我认为『家』可以分为两种层次,」她心中所认定的家分为「主观认定的家」以及「国家」:「我觉得对我来说,家是一个你可以自由自在,躺在沙发上什麽都不用管,尽情做自己的概念。」林禹瑄深刻感叹,由於生命历程缺失这一块拼图,因此,她至今仍不断追寻「家」的概念。

至於国家,她坚定地表示:「我生命前二十五年都是在台湾度过,我就是根深蒂固地台湾人,我没有办法光明正大变成另一个国家的人,这是无法改变的。」然而这份矛盾,基於一种「最熟悉的陌生人」之感。

图片来源:《阳子之旅》_IMDb

图片来源:《阳子之旅》_IMDb

台湾虽是从小成长的国家,但长居比利时的林禹瑄,久久回到台湾,总感觉有种既融合,但却有种隐形的隔阂:「就像是你是台南长大的小孩,但在台北已经生活几十年,回到台南时可能也有同样的感受,就是你熟悉这个地方,但是好像某部分已经不属於这里了。」

这种无法真正感同身受於其中一方所形塑的困惑,是需要花费时间去厘清与确认,对於林禹瑄来说是介於两者之间的她需要面对的课题:「尽管我在比利时住了九年,我也没办法说我是个比利时人,当地人也不会认同我是一个比利时人,所以现在就处於一个矛盾状态,我必须要在这个过程中建立自己的身分。」

拾起那块遗落的糖

图片来源:《阳子之旅》_IMDb

图片来源:《阳子之旅》_IMDb

林禹瑄的笔下总能将文字化为一帧帧画面,栩栩如生展展现在读者眼前,灵活运用比喻与象徵手法也是她的文字特徵;其中,於〈在远方〉中使用譬喻——「但写作这件事情永远是那颗糖」,将写作形容为香甜的糖果,令人玩味。

「〈在远方〉这篇文章主要是我一开始决定要去远方生活,有部分是为了我喜欢的事,或是逃掉我不想做的事情。那我喜欢的有部分就包含写作。」提到散文的创作由来,林禹瑄侃侃而谈,而「像颗糖」的比喻源自於网路上的笑话,将糖果放在蚂蚁可以看见的地方,等到接到通风报信的蚂蚁赶来时,再悄悄拿走糖果。

图片来源:《阳子之旅》_IMDb

图片来源:《阳子之旅》_IMDb

而这种怅然若失的感觉对林禹瑄来说和写作相同。看似有趣的写作,就像是使人趋之若鹜的甜美糖果,但当兴冲冲实行时才发现写作吃力不讨好,不但辛苦,还需要拥有坚定的信念去相信自己书写的文字。

受到厉害作家鼓舞写作的林禹瑄,现在除了身为追逐糖果的蚂蚁,也成为放下糖果的人。在给予糖果或是追逐糖果的角色间切换,唯一不变的是写作这件事:「写作这件事,它永远是那颗糖,只是看我们如何诠释它。」写作对於林禹瑄来说永远相同,但当身处位置不同时,所经历的感受也有所差异,就算可能是骗局,仍让人念念不忘。

与读者建立的连结

图片来源:《阳子之旅》_IMDb

图片来源:《阳子之旅》_IMDb

林禹瑄没有经营任何的社群平台,以现在的媒体趋势来说非常少见,对此她表示:「因为要固定去发文,然後查看那些点赞数,或是转发说我知道这些事情会让我非常焦虑跟干扰,而我也不希望我的创作是建立在这些事情上面。」

社群媒体对於作品的推广具有一定效果,但是相对来说也会对心理层面产生一定的影响,林禹瑄将自己全然投入至文学中,近几年除了屈指可数的返台次数外,也鲜少参与公开活动,这让她认为自己与读者的距离相对遥远。

不过,她的作品仍受到广大书迷喜爱,近期依然有读者在寻找林禹瑄於十六年前出版的第一本诗集——《那些我们名之为岛的》,她也收获读者的电子邮件来信询问哪里可以找到该本诗集,对於还有人记得多年前她所做过的事,令她惊喜不已:「其实我自己现在已经不是很满意那部作品了,但还是有人比我还珍视它,这件事情蛮令我感动。」

文体的转变

图片来源:《阳子之旅》_IMDb

图片来源:《阳子之旅》_IMDb

大多数读者是透过诗认识林禹瑄,不过这次她跳脱过往的写作文体,采用散文的形式完成《梦游的犀牛》一书,面对崭新的创作方式和过往所产生的感受差异,林禹瑄笑道:「我大概从十四岁开始写诗,当时写诗比较肤浅的原因是因为比较短,我很懒的动笔写字,所以我觉得在身体动作上,是比较简单的,所以後来大部分都写诗,大概是十年前才开始书写散文。」

诗与散文有根本上的差异,诗可以是断裂的,也可以用意象将赤裸的想法包裹起来,迂回地迷惑读者,这也意味着,读者可以凭藉自身感受去解读一首诗、一个被隐藏在其中的想像领域。

图片来源:《阳子之旅》_IMDb

图片来源:《阳子之旅》_IMDb

与之相反,散文是一种自我揭露的过程。或许笔下所书写的是一种主观、独断的见解,但其仍是透露生活、揭开自己的过程,在散文的世界中,必须要将一个个文字串联成一段故事,而非像诗肆意玩起文字游戏。

因为这样巨大的差异,林禹瑄在书写的过程中,必须时刻考量文章中一字一句如何铺陈使用:「有些部分你不想揭露太多,或是它会牵涉到其他人的隐私,但是为了读者可以进入作品,你还是必须要讲一个完整的故事,那等於是材料的取舍上,会有一些道德上的考量与限制。」这项转变也使此次创作历程更具挑战性。

写作的意义

图片来源:《阳子之旅》_IMDb

图片来源:《阳子之旅》_IMDb

对於之前的她来说,写作与被看见是混淆在一起的,由於周围的同辈或是创作者都是以获得文学奖、被刊登在副刊上作为目标,所以不会多想写作对自己所代表的意义为何。

不过透过此次的出版经验,林禹瑄顿悟写作所代表的意义:「我希望我想写的东西,达到理想中的文字标准,那有没有得到肯定或是被看见,就好像都是其次。」她反覆咀嚼,意识到当自己写作时,会进入让她感到「自由」的状态。

图片来源:《阳子之旅》_IMDb

图片来源:《阳子之旅》_IMDb

自由是一个广大的词汇,有些难以一言以蔽之地概括,不过林禹瑄将其分成两个部分:「自由的部份是来自於台湾的言论自由,这不是所有国家都能够享受到的权利。」出版自由、作者书写自由,像是安装翅膀般翱翔天际源自这份得来不易的权利。

另一份自由,林禹瑄认为是调动文字的自由,书写好似随意拼图、堆叠乐高,没有限制,也没有局限,但毫无节制的自由也具有危险性:「就好像哲学家齐克果,他说自由就像凝视一个深渊,是没有标准的。」对她来说,毫无限制的自由一方面不受拘束,但也因此而令人感到畏惧,为了享受文学,就必须学着克服恐惧:「学着去掌握这个不确定性,你才可以真正地去享受自由。」

▌找回真实的自我

林禹瑄散文集《梦游的犀牛》集结这些年来旅居的经验,从中体会到悬宕的情绪,以及试图追寻自我的历程。

从文字中寻找答案,拥抱正处於相同经历的自己。

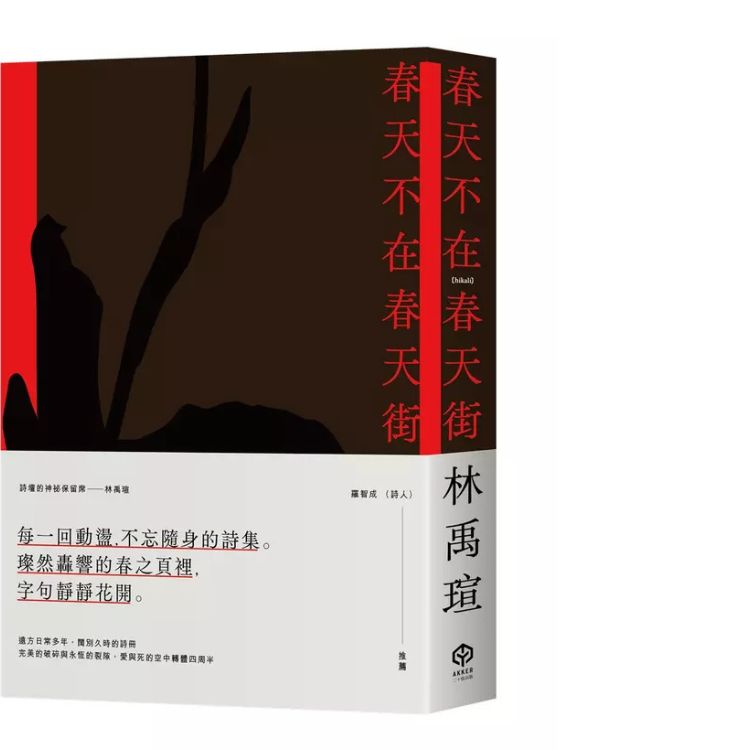

▌暌违多年的创作诗集

林禹瑄全新诗集,当中藉由旅居多年的目光,观察街道上、自我,身分的叩问。

藉由一句句透明清澈,直击人心的诗句,感受独到的虚无与荒诞。

▌品味人生不同阶段