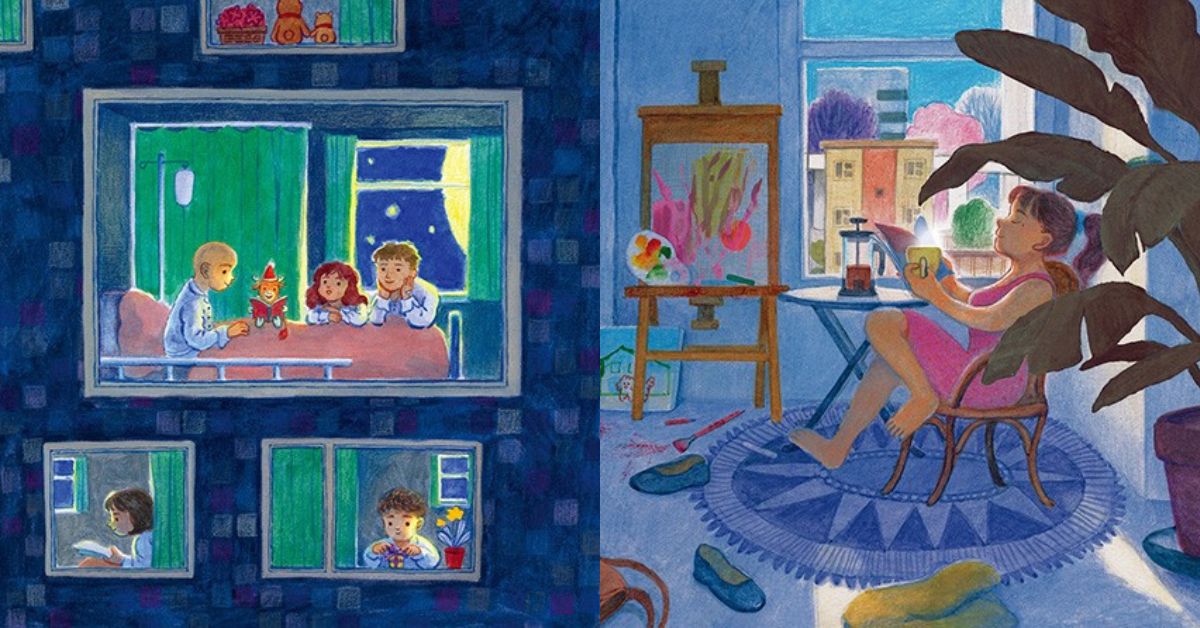

无人的静谧巷尾中,有间稍微陈旧,却令人感到无比安心的洗衣店,踏进店里,彷佛所有外界的事物都将被遗忘,并即将进行一场跨越时空的对话。店主身穿灰白色围裙,气质仪态优雅,让人放心述说人生正遭逢的困境与疑问,同时获得店主的协助与建议。

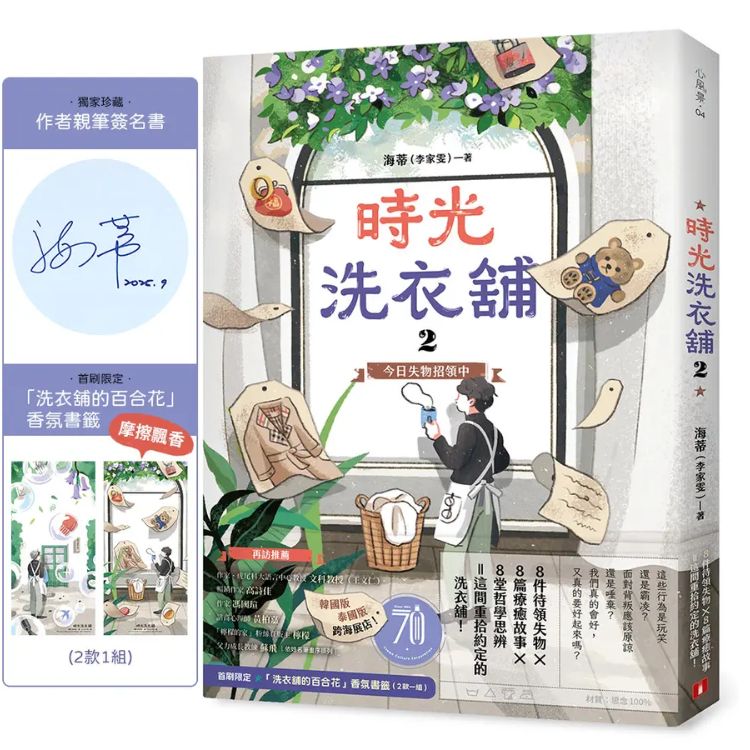

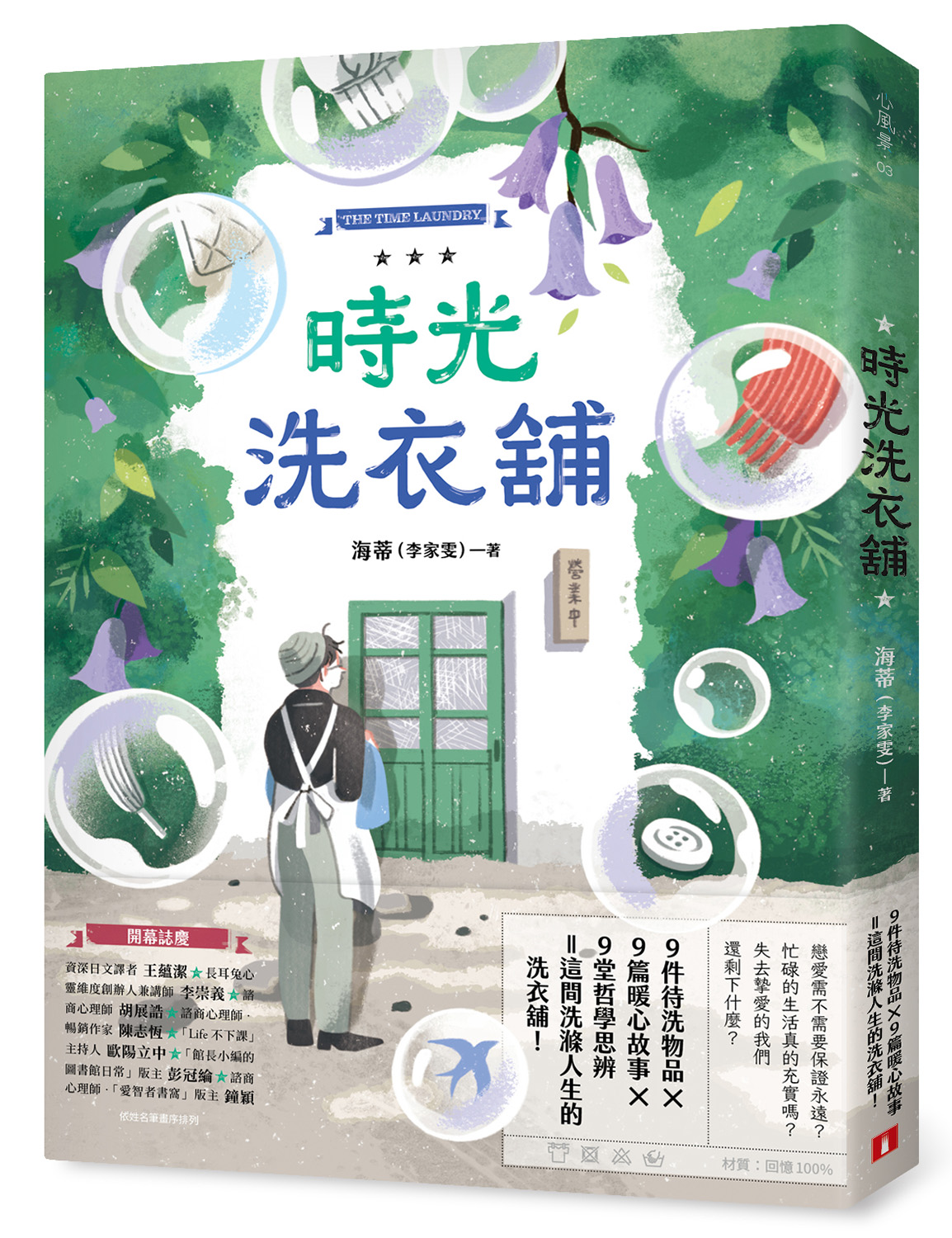

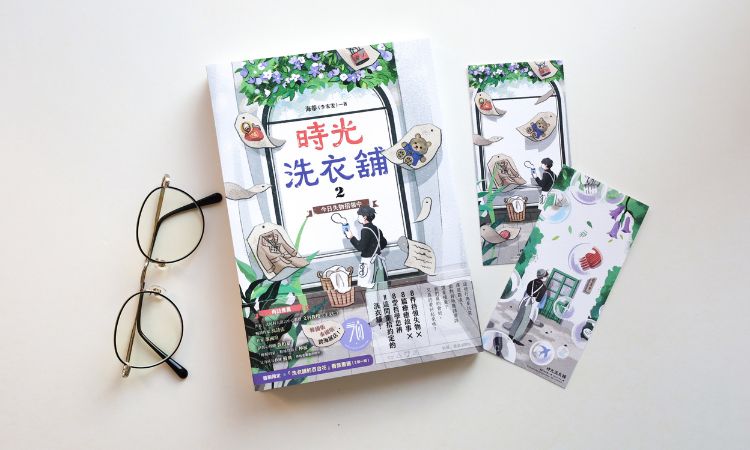

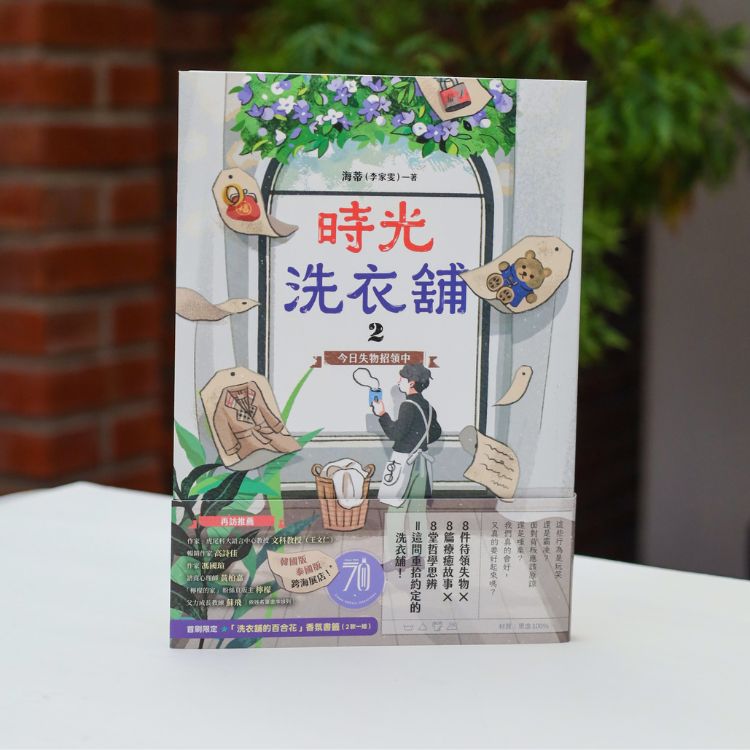

《时光洗衣铺》将主要舞台定调在洗衣店中,彷佛在洗净衣服的过程中,这些烦恼也被丢入洗衣机里翻搅,最终获得不同的方向与选择。自从系列作第一集出版後,时隔两年多,海蒂带着第二集回归。第二集将主题聚焦於校园霸凌、人际之间的关系,更深层探索不同年龄阶段的烦恼。

以下采访海蒂,了解筹备第二集的过程中,他产生哪些思索的面向,更加饱满丰富故事情节;同时他也偷偷透露,写作过程中他将店主想像为哪位时下当红的日本男演员!

▌解除烦恼洗衣铺再次开张!

时隔两年出版续集作的《时光洗衣铺》仍然聚焦於无人经过的巷弄的陈旧洗衣铺。

此次店主好人做到底,不只帮忙失物招领,更是聆听客户烦恼,并给予每位创伤灵魂思考的新方向。

▊作者

海蒂(李家雯)

写工具书的时候,是李家雯;写小说的时候,是海蒂。

美国芝加哥阿德勒专业心理学学院(现阿德勒大学)谘商心理学硕士。谘商、演讲、书写、阅读、旅游与追剧……享受自在的斜杠生活。即使无法时时获得多人肯定,仍会在能力所及的范围内「不过度努力」地努力着,就算偶尔觉得孤独,也想尽情享受人生。

《时光洗衣舖》人物与空间设定的灵感

Q1:有解决烦恼的杂货店、书店和餐厅,却很少见到解决烦恼的洗衣舖。请问《时光洗衣舖》的构想来自哪里呢?

图片来源:皇冠文化提供

图片来源:皇冠文化提供其实《时光洗衣舖》的诞生有点像「误打误撞的缘分」。当初是皇冠杂志邀请我撰写一系列有「故事性」的专栏,晓盈总编对我说:「像《深夜食堂》那样,有些迷茫的人走进某个地方,聊着聊着,就被疗癒了。」那时我心想:若不是食堂,也不是咖啡馆,那会是什麽地方呢?

不知怎麽的,我脑海里浮现了「洗衣舖」。

或许因为洗衣的过程本身就像一种「净化」。人们把脏污、时间、记忆交给一个人细心洗涤、晾乾、摺好,再取回时,那件衣服,还有我们的心情,都变得不太一样。在心理学里,我们常说「物件是人与世界的连结」。人怎麽对待物件,往往也映照出他怎麽对待自己与他人。於是我想,如果有一间店,是专门「洗去」那些还留在心里、却无法处理的情绪,那会是一个什麽样的地方?

我把这间舖子设在「无尾巷」里,那里有点老、有点静,彷佛时间会慢下来。而无尾巷意味着「此路不通」,象徵人生中那些走不下去的时刻。但我希望它也成为一种隐喻:即使路到了尽头,只要带着勇气再往前一步,仍有可能看见不同的出路。

人们会前往洗衣舖,往往是因为在意那件衣物。正因在意,才愿意交给「专业」处理。这其实象徵着人把自己的情感与心意托付出去。老板收下的不只是衣物,更是故事与信赖;而洗涤的,不只是布料,也是生命里那些还没说完的情绪。洗衣舖里,每一次细心的洗涤、每一次归还的等待,本身就是一段疗癒与修复的历程。

Q2:洗衣舖老板的形象描写得很详细而且很帅,有以谁为参考吗?为了哪天可能拍成日剧预先准备,能否告诉我们几个书里没提过的老板角色设定?

图片来源:皇冠文化提供

图片来源:皇冠文化提供

说实话,既然是自己笔下的角色,私心地带入自己喜欢的演员应该不为过吧?(笑)

一直以来我都是高桥一生的忠实粉丝,所以我让洗衣舖老板拥有了高桥一生的酒窝,和笑起来一摺摺的鱼尾纹,以及最近一直出现的金丝眼镜。但欣赏高桥一生不只是因为他精湛的演技,还有他那种对人生的哲理与那份「静而不冷、柔中带锐」的气质。所以,我也把自己对高桥一生的理解和想像,刻画在笔下的洗衣舖老板身上了。

我非常欣赏也敬佩高桥身上那种「对世界保持觉知,却不急着回应」的特质。他的角色总能同时展现温柔与距离感,像《岸边露伴》里那种孤傲的冷静,却又在某些瞬间,让人感受到内心深处的温度;也像是《我们的奇蹟》里的大学讲师相河一辉,他未必擅长与众人对话,但却能因为自己曾经有伤,而慢慢懂得陪伴他人,理解「就算全世界都不理解自己也没关系,重要的是自己要跟自己和好就好了」;更有点像《不能相爱的两个人》里面高桥羽那样的「不多言,但懂得倾听」的存在感,这些正是我理想中洗衣舖老板的样子。

陪伴,其实是「听」比「说」更重要的工作。

陪伴者不需要成为救世主,也不主动安慰谁;他只是静静在场,让来访的人有机会在对话中照见自己。这样的角色,也反映了我对心理师角色的信念与态度。陪伴者是一座桥,连结个体通往世界的桥;他的存在,不是为了改变别人,而是创造一个能被理解的对话空间。

至於书里没提过的老板设定吗?(笑)其实他喜欢登山,喜欢骑脚踏车,外出的时候会用红色背带背着一台相机四处拍照,一个人的时候会在洗衣舖里研究手冲咖啡和红茶,也会自己手打乌龙面条、喜欢自己煮食而不习惯外食、习惯在开店前擦拭招牌;在夜里收店後,他会坐在阿公阿嬷留下来的古董椅上,阅读一些很冷门的书籍,像是《死亡不存在》、《感冒的意义》之类,说不定他最近还迷上了「佛学」。我想像,那些「没被写进故事的片刻」,才是他真正的日常,也是他用自己的方式,沉淀自己的一部分。

Q3:书中有许多不同背景的角色,例如忙碌的女主管、道别儿子的母亲、烦恼的新人作家……有哪位角色是因为海蒂的个人经验诞生的吗?或者海蒂觉得自己最像书中的谁呢?

图片来源:皇冠文化提供

图片来源:皇冠文化提供

这个题目真的很特别。就像我在〈後记〉里写的:「每个角色都是我,但每个角色也都不是我。」我和他们拥有不同的生命故事,但每一个角色都藏着我真实的一部分。

我也曾像〈忙碌衬衫〉里的女主管一样,不把时间塞满就焦虑,害怕停下来就会被生活抛下;也像〈自信提包〉里的新人作家一样,怀疑自己的文字是否足够、有没有资格说话;同时,也像〈等待扭蛋〉里的那位母亲,对教养充满自责与怀疑,一度觉得自己和孩子之间的距离遥不可及。

有时候,我也会在工读生小如身上,看见自己青少女时期的影子,讲话不经大脑,反应又快又冲动,但天真、善良、还带着一点点对世界的笨拙诚实。

对我来说,创作其实是一场自我对话。每个角色都像一面镜子,照见我不同阶段的样子,曾经的、正在经历的,或还未和解的自己。小说表面上写的是这些角色的故事,但在书写的过程中,我也一次次与自己的内在角色相遇,去理解那些尚未被理解的情绪,抚摸那些尚未被安放的伤。

所以要说我最像谁吗?也许我心里期待自己可以就是那个洗衣舖的老板吧!做好一位「恰如其分的陪伴者」角色,静静地听,慢慢地洗,陪着每一件故事,找到它被好好安放的位置。

《时光洗衣舖》令人印象深刻的书写回忆

Q4:从第一集到第二集中经历了两年多的沉淀,心境上是否有什转变?有为了第二集做什麽样的准备?两本书在书写上有什麽不同吗?

图片来源:皇冠文化提供

图片来源:皇冠文化提供

从《时光洗衣舖》到《时光洗衣舖2》,中间隔了两年多。这段时间,我的内心也像是一场沙尘暴翻搅後,再度进入缓慢沉淀。第一集诞生时,我还带着心理师初次踏入小说世界的忐忑与好奇,很想用力去冒险,但也带着很多不确定,写作的过程,一直想着怎麽把「心理学」藏进故事里;但到了第二集,我发现自己似乎更愿意让故事自己长出形状,可能因为我在家庭、生活、工作上多了更多尝试与动荡,经历了新的转折,不知道是不是因此,文字中好像也多了一份「允许不完美」的真实。

第一集像是「整理自己内在」的故事,第二集则更向外探索,从个体出发到共同体(关系)之间。我试着让书里的对白更贴近生活,不让那种「说教式对白」浮现太多;第二集,我从个人的修复与疗癒,走向关系里的完整,就像我们在心理谘商里说的,让「未竟事宜」得以完整。如果说第一集是邀请读者与自己对话,第二集更像是引发读者与他人对话。

我想表达的是,疗癒并不是没有痛,而是能与痛共处;故事不只是被书写,而是陪伴我们修复的途径。於是,《时光洗衣舖2》对我来说,不只是续篇,更像是一场个体之外的「番外篇」。我想用小说里的故事,传递我身为心理师的信念:修复,并非是回到最初的样子,而是在人生里,仍能有往下走的可能。

Q5:《时光洗衣舖2》是关於送洗时遗留失物的故事,海蒂在洗衣机里发现最印象深刻的「失物」是什麽呢?

图片来源:皇冠文化提供

图片来源:皇冠文化提供

最常出现、也最讨厌的,大概就是那些忘在口袋里的卫生纸吧。每次看到洗好的衣服上那层白白的「雪花」,都会有一种崩溃又无奈的感觉。最让我惊喜的一次,是在口袋里发现好几千块的演讲费,看到的那一瞬间的喜悦,简直像中了乐透(笑)。也因此对纸钞的「生命力」感到佩服:原来它这麽强韧,竟能完整地撑过一场水洗(然後又烘乾了)。

回想起来,最让我有画面感的「失物」,其实是孩子口袋里那些不特别,却不该在那里的小东西。像是糖果包装纸、揉皱的小纸条、没名字的贴纸。那些小东西让我有种微妙的满足,彷佛能从中窥见他们在学校的一点点日常,即使我不在场,也能想像他们的样子。也许这就是「失物」的魔法吧。它看似不起眼,却在被发现的那一刻,让人重新连结起生活里那些被忽略的温度。

▌更多日本作家采访

Q6:《时光洗衣舖》的九个故事和《时光洗衣舖2》的八个故事,哪两个故事的写作历程让你最有感?例如写到跟故事里的角色一起生气,或是写到自己都哭出来?

图片来源:皇冠文化提供

图片来源:皇冠文化提供

说真的,我在写《时光洗衣舖》第二篇〈忙碌衬衫〉时,对那位「衬衫姐」越写越气。她太难相处了,太急、太控制、太让人窒息,还一直表现某种优越态度似的「落英文」。那时候我一边写,一边不住翻白眼,想:「我的天啊,这个人也太讨厌了吧!到底谁受得了?」但当故事慢慢推进,我慢慢写出她的急躁背後,其实藏着一个深不见底的焦虑黑洞,我也产生对这个角色的更完整理解了。每个讨厌的人,背後有他辛苦也心疼的理由的。这个角色不是真的想掌控一切,只是太害怕「空」。那种对空白的恐惧,所以让她不停奔跑、不敢停下。写到最後,我忽然不再讨厌她,反而有点心疼。如同《时光洗衣舖2》里的那句话:「一面布就算薄到透光,它依然有两面。」

至於《时光洗衣舖2》,确实有几个角色让我边写边哭。其中最让我心疼的,是〈茧居心锁〉里的女孩。特别是写到她面对网路的恶意攻击,以及走在路上恐慌发作,又接着被自己的父母狠狠抛开,但心里依然很渴望父母理解自己的那些桥段。那种「我明明没做错什麽,却被整个世界讨厌」的无力与孤单一直会在这个角色的布局上涌上来。写着写着,我也能感受到她呼吸的急促与那种无处可逃的绝望。好多时候,我觉得我不像是「在写一个角色」,而是我跟着个角色一起活着。我也在她身旁,跟她一起面对那个巨大的、没有出口,甚至一直向她涌上来,几乎要吞噬她的黑暗。

写故事真的有一种迷人的魅力,即使我已经很早就知道每个角色的可能走向,但不到最後一刻,没有真正落笔定稿之前,我永远不会知道他们会说什麽、做什麽。这些角色在文字慢慢浮现後,他们就会像是真实活过来一样,成为立体的人物。

这种感觉,有时候跟我在谘商的感觉很像,好像当我足够靠近一个人时,我就不是听故事,或写故事的那个人,我是被带入故事里面的,然後走着走着,走出了生气,走出了眼泪,也走进了生命理解的温柔光明里。

Q7:在《时光洗衣舖》系列之前,海蒂就出版过不少心理工具书,但这个系列是首次挑战小说,甚至是台湾少见的「心理师写小说」,想必也获得了许多新读者。有收过什麽有趣或是感动的读者回馈吗?

图片来源:皇冠文化提供

图片来源:皇冠文化提供

《时光洗衣舖》出版後,我收到很多让我又惊喜又感动的读者回馈。有一位读者告诉我,这本书「可以读三刷」:一刷看剧情,二刷看表情,三刷看心情。意思是,第一次当小说读,第二次当心理学书读,第三次当疗癒句集来翻。也有人说:「我心情不好时,就打开随便翻一页,总会刚好被一句话击中,好像那句话在对我说。」这些回馈让我非常感动,也真的又惊又喜。确实这正是我最初的愿望,让心理学不只是理论,而是能在故事里被感受到、被经验到。

有趣的是,我原本以为这是一本「写给大人读」的故事,没想到意外地也受到许多学生们的特别喜欢,曾经最小的读者,是当时才五年级的孩子。他的妈妈跟我说,「我要读的小说被女儿先截走了」。真的太可爱了。

我也曾经收到好几则学生读者的私讯,告诉我,他们在书中获得了理解自己,也理解世界的力量。也辗转才知道,许多学校甚至把《时光洗衣舖》列为寒暑假指定阅读之一。当我看到学生写的心得时,真的很感动。那一刻,我更深相信,心理师不一定只能写工具书,故事的疗癒力量,也是一种抚慰人心的方式。

更让我感动的是,《时光洗衣舖》後来被翻译成韩文与泰文。也许相比许多前辈作家的作品,这样的成绩并不算什麽,但对我而言,却是始料未及的恩典。尤其在创作《时光洗衣舖2》时,如果没有编辑团队一路的鼓励与支持,我大概不会有勇气走到这里。《在咖啡冷掉之前》的作者川口俊和老师曾说过:「书本不会自己跑去读者的家里。」若没有背後团队的推进与陪伴,这一切都不会发生。这份感谢,我一直记在心里。

我一直相信,谘商在现实中进行,而故事则在文字里继续疗癒。当读者愿意在阅读中找到自己,那一刻,其实我们就在故事的另一端,彼此陪伴着。

《时光洗衣舖》续集选择聚焦议题

Q8:《时光洗衣舖2》的故事聚焦在校园霸凌、拒学孩童跟男性在家庭中的角色困境,是什麽动机让你觉得这次的故事要聚焦在这些议题呢?

图片来源:皇冠文化提供

图片来源:皇冠文化提供

《时光洗衣舖2》里的故事,聚焦在校园霸凌、拒学孩子,以及男性在家庭中的角色困境,这些题材看似不同,但其实都指向一个核心:「人与关系的距离」。

在谘商工作中,我常看见人们因为被误解、被贴标签,逐渐失去被倾听的机会。那些被霸凌的孩子、拒学的少年、沉默的父亲,虽然表面行为不同,但他们共通的,是「无法被理解」的孤单。於是我想用小说,替这些难以被说出的情绪留下声音。

我相信故事的力量,它能让人暂时卸下立场,用感受去靠近他人。我很感谢《时光洗衣舖》入选第46届文化部中小学阅读推荐书籍之一,也发现原来读这本书的学生们很多,所以我私心的希望这本书,能成为「大人」与「孩子」之间的桥梁,让世代间、性别间,开始对话。希望当读者走进「时光洗衣舖」,会发现原来理解,不一定从说理开始,而是从愿意看见开始。就像书中角色所说的:「如果不能马上认同或接纳,能不能至少从知道『啊!原来世上有这样的事情啊』这样就好了开始。」

在数位时代,我们习惯快速评论、立刻分边,但聆听与理解需要慢慢来。如果读过这两本书,会发现我在两集中都提到了「恶意网路行为」(例如:留下恶评、网路霸凌等)。我想说的是,现在的我们说得太快,却听得太少。文字的穿透力很强,不论是正向的还是负向的。所以,如果使用得当,文字可以是成为社会对话的桥梁。我希望透过小说,让社会多一点理解、多一点包容,也多一点对话的可能。因为唯有被理解,人才能重新感受到自己仍被世界接住。

Q9:读者或许都会发现,《时光洗衣舖2》最後一篇〈情批钮仔〉与其他篇章的氛围不同,可说是「写言情的海蒂」。这篇的灵感来自哪里?为什麽会想挑战这样的风格呢?

图片来源:皇冠文化提供

图片来源:皇冠文化提供

说是「写言情的海蒂」,这个叙述真的是太抬举我了(笑)。其实,这篇〈情批钮仔〉的灵感来自两个部分。

第一部分,是〈无言花〉。有一天我坐在计程车里,车上播放着萧煌奇老师的歌。他那种极具穿透力又含着哀愁的嗓音,让我在那一刻有一种强烈的画面感,彷佛看见一个人,在时光里默默守着一段已无法开口的爱。那种「无言的深情」,唤起我对上一代情感方式的好奇与敬意,也成为〈情批钮仔〉的起点。既然灵感从台语歌而来,故事里的台语对白也自然流淌而出,像是我对阿嬷和我父母那一代的致敬。

第二部分的灵感,是故事里的一台脚踏式裁缝机。那其实源於我童年的记忆,在我外婆家的那部老缝纫机,漆黑的金属机身、厚重的木质底座,总是静静地坐在後门边。妈妈年轻时,也曾在缝纫机前为我做衣服。那一针一线的声音,成了我对母爱最深的记忆。後来我成了母亲,也用自己的缝纫机为孩子缝上名牌、修补衣角。那些缝纫的时刻,对我而言,是爱的延续。

所以〈情批钮仔〉虽然看似写一段老式的爱情故事,其实也是在写「缝合」,缝回一个破口、缝起一段牵挂、缝进一句没说出口的爱。现在我为家人「车缝」的机会越来越少了,缝纫机的马达声也很少在家里响起,但我仍时不时的会思念自己那种一心一意为自己在意的人,缝补的情感。那是很丰盛也滋养我的。在这篇故事里,我真正想说的,不是只有男女间的情爱而已,更想传递那种:「我们都在所爱之人之间,练习缝合生活」这样的意念。

Q10:海蒂在後记提到:「这里的所有故事虽都是虚构,但情感是真实的。或许来自我的生命,或许来自某个谘商室的片刻,或许只是你我日常经历的一角。」哪些故事是来自谘商经验?海蒂谘商过绝大多数的烦恼是什麽呢?

图片来源:皇冠文化提供

图片来源:皇冠文化提供最近很红的一句话:「所有烦恼,都是人际关系的烦恼。」这句话其实在谘商室里,常常被验证着。无论是亲密关系的矛盾、亲子间的冲突、同侪或职场的困境,背後其实都围绕着同一个主题:「我该如何与他人共处,又不失去自己」。再更精确地说,是个体如何在理解并接纳自身内在需求後,仍能向外延展,与他人合作共处。

这也是阿德勒心理学中最核心的精神:从个体走向群体,从自我出发迈向连结。

在谘商工作中,我见过许多不同生命阶段的人:焦虑的青少年、旁徨的大学生、疲惫的中年父母、陷入关系拉扯的伴侣。每个人都在寻找一个能被理解、被看见的位置。而这些故事与情绪,也在某种程度上,渗进了《时光洗衣舖》的世界。

例如〈等待制服〉与〈茧居心事〉,灵感就来自我与拒学孩子及其家庭工作的经验;〈期望红帽〉则反映了许多父母在亲子关系中努力满足上一代,也想满足下一代期待的挣扎。当然,书里的情节都是虚构的,但那些情感的真实感,确实是从现实的相遇中长出来的。

对我而言,谘商与写作其实是一体的。它们都是将语言或文字化为载体,去理解人、倾听人、陪伴人。不同的是,谘商在现实中进行,而小说则在文字里延续。我希望透过《时光洗衣舖》,让那些被误解或不被倾听的人,有机会被看见;也让读者在阅读时,重新感受到「人与人之间的距离,其实可以被理解填满」。

▌更多【皇冠文化】系列好书