当我们获得了一个「诊断」之後,生活和自我依旧是持续的。究竟诊断可以帮助我们获得更好的诊後生活?还是在无形中,走入了「我是病人」的心理牢笼。

本集邀请专文导读人黄涵榆教授和我们对谈,由神经脑科学家欧苏利文的最新着作《制造诊断的时代》。透过收听迷诚品 Podcast 或是阅读此篇文章,带你一同思索,当诊断变得无所不包,该如何当一个聪明的病人。

{未经授权,请勿转载;内容皆为撰文者观点,非代表诚品立场}

病识感所导致的心理效应

图片来源:Canva

图片来源:Canva

美国小说家欧.亨利的知名短篇小说《最後一片叶子》(The Last Leaf),年轻画家从未凋零的最後一片叶子拥有继续活下去的勇气,同时病情获得了好转。故事中绝望的色彩也因此改变,转为充满希望光明的结局。心态对一位患有重病的人具有极大的意义,若保持正向的态度,可以稍微减轻沉重的负担。

「说话本身,绝对不是只有话语,它具有特定的心理效应。」语言对一个人可以产生一体两面的深厚影响,有时甚至间接改变一个人的决定或行为;将此放入医病关系中,语言等同於病情诊断,医生对病患说的话语、做出的诊断,势必会为病患带来一定的心理效应:「若诊断没有处理好,可能会变成忽视病患的主观感受,不只影响他的病情,将来的复原机会都有可能受到影响。」

尤其现今网路的便利与发达,以及社会对於病识感的敏锐度提高,民众觉察身体不适时,第一时间会运用手机搜寻,但并未经过专业医师的谘询和深入检查,大多数人就先被斗大的「癌症」惊吓,进而开始感到绝望与恐慌。

《制造诊断的时代》一书则是在这个脉络下,探询医生与病患之间的医病关系,延伸至过度诊断的现象,以及这些问题产生的源头,重新为民众建立病识感的基准线还有冷静判别资讯的能力。

病识感与虑病症之间的界线

图片来源:Canva

图片来源:Canva

你有听过「逛医生」这个说法吗?台湾健保制度完备,就医便利且自由;导致部分民众只要遇到不满意的诊断就会挂许多号,或是在不同门诊和医生之间穿梭,为求让自己心安的结果。不过「逛医生」的现象,很大程度显示病识感太强或是太弱所造成的问题。

书中分成三个阶段进行说明,过度诊断是指原先不太需要进行医疗措施或治疗,间接变成过度医疗化,最後演变为过度检查,在不必要的情况下让医疗行为介入:「看待诊断的方向不对的话,可能会适得其反,搞不好原本没有患病的人可能陷入恐慌,後来就真的生病了。」

拥有正当的病识感是必要的自我觉察能力,若病识感太弱,容易疏照顾自己的身体,错过最佳治疗的时机而失去医疗帮助的机会;然而病识感太强,容易产生焦虑,网路上各种参差不齐的讯息造成身心恐慌,除了影响就医态度外,可能造成严重的虑病症。唯有保持心中对於疾病判断的基准,才不会产生上述两者极端的情况。

「我们对於照顾身心状况,以及寻求怎样的医学帮助有主动的任务跟责任。」黄涵榆认为医生需要与病人进行充分的沟通,让患者知道有哪些选择以及更进一步的疗程,而患者则是要培养良好的态度去接受,并配合治疗。唯有双方达成共识,进行完备的沟通後,才能免去自行查询资料、虑病症的负面效应。

如何培养正当病识感,远离过度诊断?

图片来源:Canva

图片来源:Canva书中提到当今社会所并发的新形态疾病,像是长新冠(Long COVID)、注意力不足过动症(ADHD),或是流行歌手小贾斯汀(Justin Bieber)确诊的莱姆病(Lyme disease),让人反思人类本身的生活方式、饮食习惯、病毒的演化和环境改变是否让我们更容易生病?

黄涵榆认为,当今的生活方式和科技间接对疾病产生影响:「我们现在都活在离不开 3C 产品的时代,变成工作与休闲的界线模糊,在科技化的时代是不是让我们更容易生病?」不过相较前者,作者苏珊.欧苏利文更重视医疗体系本身是否存在过度诊断的议题。

但书中也并非一昧批判诊断必要性,诊断可以帮助我们了解身体出现的情况,也可以显现医学知识的普及:「但问题在於,我们要依赖诊断到什麽程度,过了反而造成反效果,更容易焦躁,要用什麽态度去接受诊断的健康与不健康的尺度,又该如何区分,正是书中想探讨的问题。」

这牵涉到被诊断患有重大疾病的患者,会为了寻求第二意见找寻不同医师。然而,不同医师所做出的诊断与处置会有所差异,又该如何判别呢?除了确保与医生之间达到有效的双向沟通,黄涵榆认为,当一位聪明的病患,拥有足够的身心能力去面对重大疾病也是关键之一:「任何能够帮助我们放松身心,不管是知识上或者日常生活作息都有助於我们去面对生病这件事。」

▌更多自我觉察情绪的撇步

摘除过度诊断的病识感标签

图片来源:Canva

图片来源:Canva

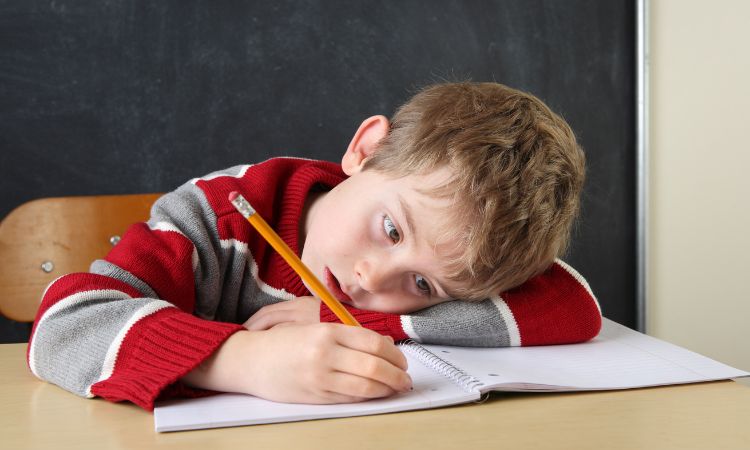

黄涵榆指出目前在教学环境现场中,注意力不足过动症越来越普遍正是反映过度标签化的现象。无论是老师或是家长,有时都过於急躁想将病症的标签覆盖在孩子身上,但也失去了可以深入了解孩子内心世界的机会:「过度诊断延伸出来的过度标签化,为心理带来一些不必要的压力,反而错失根本上应该去了解、建立的互动关系。」

孩子所传递的情绪,可能是他渴望被了解、被重视,然而却不太清楚该如何述说而采取的表达方式,这样的情况下,黄涵榆认为比起用一个或多个病理标签去定义孩子,更重要的是思索如何安定孩子的身心,才能接收埋藏在情绪背後的真实讯息。

「这本书让我们去质问与反思过度诊断、过度标签化的问题,同时去了解病理临床上的那些标签并非自然而然产生,而是经过复杂的科学医学脉络被建构、制造出来的。」大多数人觉察到身体和心理出状况时,会想获得一个明确的诊断并立即治疗。虽然本质上没有严重问题,但若被病理上的标签所受困,反而会造成过度标签化的情况。

《制造诊断的时代》直视过度诊断的真相

图片来源:Canva

图片来源:Canva「我认为这本书其实很适合台湾人阅读。」医疗体系完备的情况下,形成民众乱吃药物的现象,或是随意停用慢性病处方签药物等行为,黄涵榆提到会乱吃药也是过度诊断下所引发的负面影响。

《制造诊断的时代》透过作者苏珊.欧苏利文第一手资料调查,并运用生动且具有亲和力的方式,给予读者专业的建议,了解各种病症的来源与特质:「每件个案都是作者经过长时间的追踪,以近距离的方式,让我们了解一个人生病的各种面貌与状况。」

提升自身病识感,并及时寻求医生协助是好事,然而过於担忧也恐会造成反效果。尤其医疗体系进步,不确定性的风险疾病随之而起,过度诊断或是误诊引发的焦虑与不安促使身心状况更加脆弱。《制造诊断的时代》从过度诊断的角度切入,重新定义健康与疾病之间的界线,减缓对於不确定因子的恐慌心态,增强自我觉察的免疫力。

▌获得病名,让我们更脆弱?

病识感提高的同时,有可能造成过度诊断的问题,担忧疾病也可能造成急於得知病名或是虑病症的情况。

作者透过田野调查的方式,从过度诊断的角度诠释健康与不健康的界线,让读者能够厘清身体与诊断之间的本质。

▌从病理角度破除精神疾病污名化

苏珊欧苏利文走访各地进行田野调查,探询不同个案的精采故事,从生理、心理与社会的角度,推理这些病理所造成的创伤源头。

让更多人得以知晓这些发生在各地,独特却不知如何向人述说的动人故事。

▌更多面对压力,有效舒缓身心的方法