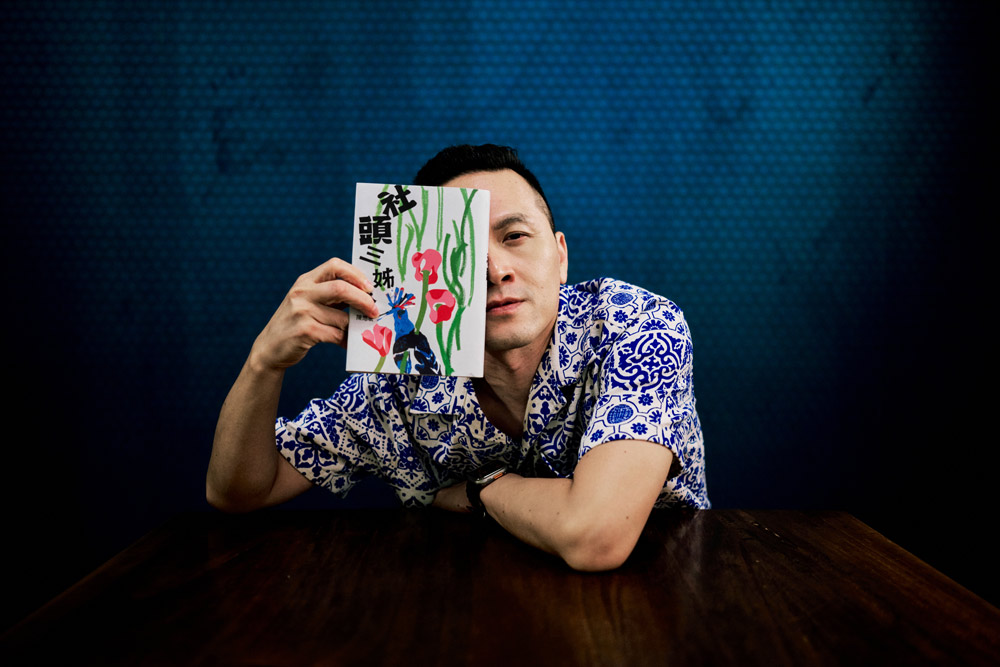

聽見荒謬綻放,喧囂來自壓縮哀傷——專訪陳思宏《社頭三姊妹》

撰文 王仁劭.攝影|林昶志.場地協力|聞山咖啡台大店

瘋,是最劇烈的動能

「會寫黑色喜劇其實是誤打誤撞的結果。」

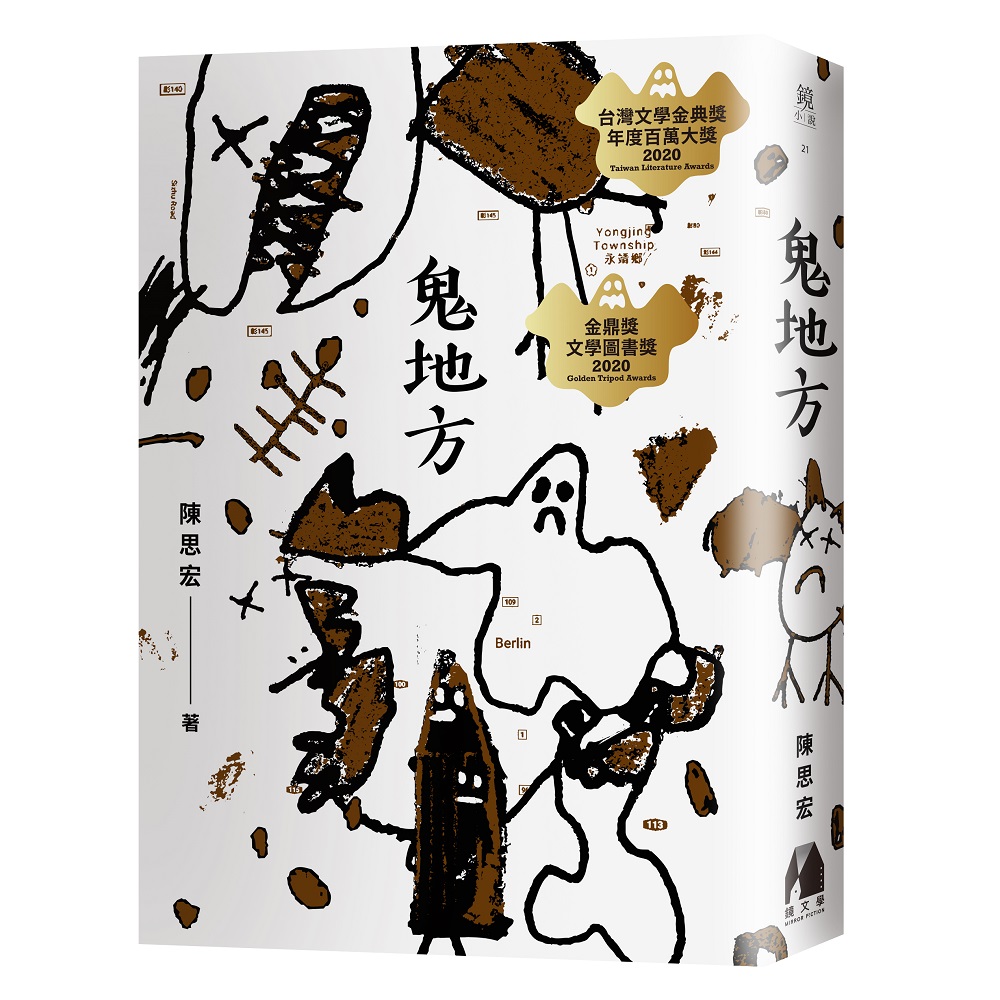

動筆前,陳思宏坦言《社頭三姊妹》最初的設定,是像《鬼地方》那樣較哀傷的調性,只不過在蒐集素材的過程中,發現不太符合起初的結局走向,索性念頭一轉,想在小說中同時呈現深沉的悲哀,並塗抹上喜劇的基調。

於是社頭,這曾以織襪業聞名的鄉下,彷彿伴隨著蕭(痟)家三姊妹,走過發光黯淡,共舞失序起痟。

陳思宏開玩笑說自己就是個神經病,當決定把「瘋」灌注在書寫裡頭,反而自在愉悅。

「我已經沒什麼好怕失敗的了。」陳思宏雖認為《鬼地方》讓他在往後的書寫上,擁有冒險的資本,聽起來安心,其實仍然是創作者不饒過自己——如何改變?如何突破?如何創新?

《社頭三姊妹》便是陳思宏以狂舞的姿態告訴讀者:在看似無趣、被遺忘的鄉下裡,誰曉得海底火山噴發了幾次呢。

由輝煌搖身沒落,從理想摔至現實

詢問起社頭對於陳思宏的獨特性,他先是這麼回答的。

「以前從彰化或台中要回永靖家時,偶爾睡著坐過站,便補票來社頭走走,加上大姊就嫁到社頭,明明就在永靖隔壁,但卻一直有種很不熟的感覺。」

曾經極度排斥坦承「鄉下人」的身分,然而陳思宏透過《鬼地方》與家鄉產生和解,也同樣藉由書寫,在遠離童年許久之後,那股陌生感蛻變為對社頭的獨到感觸。

「除了芭樂有名,社頭的襪子在過去是全世界的重要來源,因為產業外移後,就陷入明顯的巨大沒落。一個曾經十分輝煌的小地方殞落了,但來到新世紀得面臨轉型,例如舉辦活動、文青市集等等,還有諸多宣傳手法,試圖透過人工干預來復甦鄉下的生機,卻顯得過度用力(例如海報的資訊塞到炸),於是在營造歡樂氛圍的過程中,反倒給我一種悲傷荒謬感。」

喜中帶悲、荒謬魔幻中見真實、希望與絕望共存,這正是黑色喜劇的特色,也同樣透過小說中的多線敘事,讓角色們的處境交織成一團龐大的故事迷宮,想離開社頭的仍被黏牢、想留在社頭的被勸離,皆是種幻滅與破碎。

三姊妹各自擁有超能力,卻只凸顯在基本的視覺、嗅覺、聽覺上。

「我想要讓她們有改變世界的本領,卻又不複雜,這些其實是我們都擁有,卻失去的能力。」

何謂失去?陳思宏解釋,現代社會中這些感受幾乎被科技給佔據了,如出外總是盯著螢幕,戴著耳機,也許睡在一起卻不曉得枕邊人的味道是什麼,因為睡前還在滑手機,3C產品成為人們的感官與快感來源。

面對此種變化,陳思宏強調他並沒有道德上的批判,只覺得可惜,於是將這三種能力還給三姊妹,使她們恣意展演,並長驅探索人的內在心境,某方面也訴說著「小說」的本質。

「小說沒有聲音、圖片、超連結……如何透過文字喚起想像力,我認為這對小說家是很重要的一件事。」

我願意,甚至請求被世界拋棄

談論到作品的「反思」、「和解」、「救贖」, 面對沉重的字眼,陳思宏則有他一套豁達的創作觀。「我很怕『文以載道』這四個字,作品被認為要有個明確的功能,但我內心其實是想帶領大家走向一個毀滅的境界。」(開懷大笑)

毀滅聽起來負面,實際上是一種極自由、擺脫千方束縛的狀態。

陳思宏認為台灣受儒家影響太深,被禮俗規範,每個人總是被要求當特定框架中的好人,他看到現在的年輕人,就像目睹過去的自己,既累,且痛苦。

「都這個年紀了,我可不可以主動要求時代拋棄我?」

當有了這股念頭,陳思宏突然覺得一切都很輕鬆,包含書寫也是。不再有資訊焦慮,不刻意追求網路流量,不想符合社會想像,就做自己。

不符合社會規範的還有父權社會的反抗者,三姊妹,痟查某,社頭居民眼中的怪人,行為瘋狂脫序,無法被歸類的存在。

但,卻代表著陳思宏心中的嚮往—能毫不在意他人眼光,自由尖叫、哭喊、大笑、怒罵、歡唱。

爛命還是要活著,小說家將社會現實的哀傷壓縮,小到能輕易藏起,然而藏起始終不代表消失,直到解壓縮還原,成了《社頭三姊妹》中那爆笑失控荒唐貪婪豪邁的,屬於陳思宏式的華麗毀滅。

關於《提案on the desk》

一本聚合日常閱讀與風格採買的書店誌,紙本刊物每月1日準時於全台誠品書店免費發刊。每期封面故事討論一個讀者關心的生活與消費的議題,推薦給讀者從中外文書籍、雜誌、影音或食品文具等多元商品。

☞線上閱讀《提案on the desk》

☞雲端下載《提案on the desk》

☞《誠品書店eslite bookstore》粉絲專頁

Current Issue_台灣感性,前進首爾

Hey,Seoul. Hi,Taiwan.